janeiro 13, 2006

Variáveis Explicativas

Ontem, no DN, Ruben de Carvalho escreveu que: «É interessante verificar como as regalias dos trabalhadores cresceram com o surgimento do campo socialista e diminuem com o seu desaparecimento». Muita gente também se admira pelo facto de, nos dias em que as pessoas saem com guarda-chuvas, normalmente chove, que quanto maior for a percentagem de pessoas que sai com guarda-chuvas, mais chove e que, quando as pessoas decidem abandonar os guarda-chuvas, faz um dia de sol resplandecente. São dois fenómenos interessantes que têm uma coisa em comum. Em ambos os casos os observadores estabelecem uma correlação significativa, mas em ambos os casos trocam a variável independente (explicativa), pela variável dependente. Erros de principiante.

Na verdade o progressivo aumento do Estado social visou assegurar a equidade social e atenuar fenómenos de exclusão de forma a manter a coesão social, mas a sua transformação em Estado-Providência foi uma resposta, no pós-guerra, quer à intensa propaganda comunista, baseada nas alegadas virtudes do socialismo, que depois se verificou não passarem de grosseiras falsificações, quer à propaganda do Estado social nazi, que tivera, igualmente, bastante impacto junto dos trabalhadores.

O campo socialista faliu. O Estado social que preconizava, nem era social, nem era eficiente. O Estado-Providência europeu (não falo do português, que só é social para espoliar os contribuintes) apesar de social e medianamente eficiente, também caminha para a falência e terá que ser remodelado antes que seja tarde demais.

As causas são as mesmas. Um aumento desmedido do papel do Estado e a impossibilidade de ele assegurar com eficiência as tarefas de que se incumbiu ao longo de décadas. O campo socialista implodiu pelas mesmas razões pelas quais as regalias dos trabalhadores estão a ser postas em causa, ou seja, pelo facto do modelo social europeu não estar adequado às novas realidades e para evitar que ele impluda igualmente

Publicado por Joana às 03:14 PM | Comentários (131) | TrackBack

dezembro 19, 2005

Democracia Representativa vs Directa

Relativamente a um debate blogosférico ocorrido há dias entre o Insurgente e o Vento Sueste sobre a Democracia Participativa (julgo que no sentido de Democracia Directa, porquanto na Democracia Representativa há participação) versus Representativa, que só agora tive oportunidade de ler, há exemplos que foram trazidos à colação como argumentos, que não me parecem correctos. Como primeiro exemplo, a afirmação de que «pode perfeitamente haver uma "democracia representativa" sem garantias constitucionais (a França sob o Terror é um bom exemplo)» é incorrecta. Se é verdade que a Convenção Nacional era um organismo representativo, os seus membros não estiveram, durante o Terror, no pleno uso das suas capacidades como representantes dos seus eleitores.

Paris esteve, nessa época, dominada pela Comuna de Paris cujo poder assentava nas secções populares armadas. Isso permitiu a que um grupo partidário, a Montanha, que disporia pouco mais de 10% dos deputados à Convenção, conseguisse levar avante a sua política totalitária, através do terror imposto pelas secções populares, que sitiavam e invadiam a Convenção, armadas, quando pretendiam impor-lhe a sua vontade. A Comuna de Paris foi o exemplo típico do que posteriormente se designou por democracia participativa: uma absoluta perversão totalitária; o serem, por direito próprio, os depositários da verdade; a mais abjecta intolerância para quem não comungasse dessa verdade, que foram liquidados como reaccionários; uma democracia constituída apenas por eles próprios, cujas chefias se perpetuavam ad eternum, sem nunca se submeterem ao escrutínio público e que eram as únicas a saber interpretar fielmente a vontade popular, mesmo quando essa vontade não correspondesse à vontade expressa nas urnas. Quando no Thermidor(1794) foi possível destruir o poder armado dessa democracia pseudo-participativa, verificou-se que aquela não tinha qualquer conteúdo real, apenas se limitava a mobilizar arruaceiros com palavras de ordem demagógicas.

Quanto à afirmação que temos montes de exemplos de "democracia participativa" que não conduziram a ditaduras, desde Atenas até à Islândia medieval, passando pelas tribos germânicas ou berberes, os cantões suiços, os "town meetings" da Nova Inglaterra, etc. é uma mistura que confunde coisas muito diversas. Porque não também os Sioux ou os Guaranis? As sociedades tribais primitivas eram pequenas aldeias, sedentárias ou nómadas, e o seu funcionamento não pode exemplificar o funcionamento da sociedade actual. Aliás, evoluíram todas no sentido de ficarem agregadas sob regimes despóticos, excepto aquelas cuja a colonização travou a evolução natural. Os colonos da Nova Inglaterra, agrupados em pequenos núcleos, eram gente perseguida por motivos religiosos, com uma grande identidade própria, religiosa e de cidadania. Mas por cima deles havia uma autoridade que punha baias nas suas capacidades decisórias. Mesmo assim houve o caso das bruxas de Salem, então um pequeno povoado, onde dezanove pessoas, na sua maior parte mulheres, foram declaradas culpadas e executadas num clima de completa histeria colectiva.

Quanto à Grécia Antiga ela foi, de facto, o berço da democracia, mas importa lembrar que essa democracia existiu apenas num pequeno número de cidades-estado e por um período de tempo muito limitado. A democracia ateniense, cujo vibrante elogio feito por Péricles é uma das páginas mais belas do ideal democrático, cairia duas ou três décadas depois, após uma guerra sem sentido, para a qual concorreu muita demagogia política. Basta ver como Alcibíades convenceu os atenienses a uma expedição à Sicília, completamente insensata e cujo desastre levou Atenas à exaustão e à capitulação. Após a derrota na Guerra do Peloponeso, Atenas oscilou entre tirania e democracia, despojada das glórias passadas, até à conquista macedónica, meia dúzia de décadas depois. Além do mais, se Atenas teria, na época de Péricles, cerca de 400 mil habitantes, os cidadãos não seriam mais de 20 mil. Só eles usavam uma democracia onde os direitos individuais não eram garantidos, nem na teoria, nem na prática, e onde as assembleias populares tinham poderes ilimitados que conduziam, às vezes, às maiores perversões (o julgamento de Sócrates, por exemplo). A democracia ateniense era a sujeição do indivíduo à autoridade de uma comunidade cuja vontade não conhecia limitações.

Na minha opinião, e os exemplos históricos militam a favor dela, a democracia representativa é a forma governativa que permite o equilíbrio entre o controlo popular e a decisão deliberativa. Como afirmou Edmund Burke: «O vosso representante deve-vos não só os seus actos, mas também o seu julgamento e trai-o se, em vez de vos servir, sacrifica esse julgamento à vossa opinião na verdade haveis escolhido um representante mas quando o fizeste, ele não já é o vosso representante, mas um membro do Parlamento». Ou seja, nós delegamos a nossa capacidade de decisão em pessoas em cujo julgamento confiamos. Essa delegação permite que as sociedades não oscilem ao sabor de demagogias de momento, e que os governos tenham tempo de implementar a sua política e serem depois julgados por ela. Não funciona necessariamente bem, mas o equilíbrio entre o controlo popular e a decisão deliberativa, assegura que mesmo funcionando mal, seja o mal menor.

Todas as formas de regime que se arrogaram do título de democracia participativa conduziram a modelos totalitários com as características que descrevi no parágrafo sobre a pseudo-representatividade de uma Convenção Nacional, durante o Terror, permanentemente sob o cutelo da guilhotina, um cutelo manejado pelos arruaceiros liderados pela Comuna de Paris e pelo Clube dos Jacobinos

Publicado por Joana às 08:00 PM | Comentários (33) | TrackBack

novembro 20, 2005

Humanismos e Trivialidades

Um dos sintomas do atraso da nossa sociedade é a aversão ao trabalho manual (e mesmo ao trabalho tout court). No universo da gente com acesso à instrução, esta aversão reflecte-se na arrogância com que os que se formaram (ou apenas tiveram a frequência) nas áreas ditas humanistas se tomam como depositários da cultura, em oposição aos graduados em áreas técnicas, culturalmente ignaros. Uma retórica recheada alusões filosóficas ou literárias é cultura; discorrer sobre questões técnicas ou científicas é entediante e sintoma de vazio cultural. Carnot é despiciendo perante Rousseau; Niels Bohr ou F. Hayek perante Proust ou Sartre. A retórica, política e publicitária, julga irrelevantes a técnica e a ciência. Os números, em vez de nos levarem à verdade das coisas, levam-nos a abstracções perigosas, como o défice público, que não passa de um economicismo que visa a degradação dos trabalhadores, que só podem ser salvos por uma eloquência despojada de números e de dados científicos e técnicos.

Todavia, nos dois grandes momentos de formação do nosso pensamento, na Grécia Clássica e no Renascimento, aquela antinomia não existia e a sua inexistência foi fecunda para o desenvolvimento da nossa civilização.

O nascimento da filosofia grega aparece solidária com duas grandes transformações mentais: um pensamento positivo e um pensamento abstracto, rejeitando a assimilação estabelecida pelo mito entre fenómenos físicos e agentes divinos. Alguns dos filósofos pré-socráticos eram mercadores (*) e o aparecimento da moeda e de uma economia mercantil, na qual os objectos se despojam da sua diversidade qualitativa (valor de uso) e só têm um significado abstracto de uma mercadoria semelhante a todas as outras (valor de troca) concorreu para a formação de um pensamento sincrético onde o amor à sabedoria (filosofia) tinha como indispensável o alicerçar-se na vivência prática e na técnica.

O nascimento das Universidades (e a posterior eclosão do Renascimento) veio suprir a necessidade de conhecimentos que habilitassem a burguesia emergente a gerir os seus haveres e a aumentar a sua cultura. Confluíram portanto nesse processo uma maior valorização da cultura e a necessidade de uma educação mais prática do que aquela que a teologia escolástica dava. As "humanidades", tal como estes estudos eram conhecidos, aliavam a teoria à prática (a teoria e a prática possíveis para a época). Os humanistas eram aqueles que ministravam estes programas e aqueles que se distinguiam pelo saber e capacidade profissional nessas matérias.

Abro um parêntese para um facto curioso e sintomático. Os currículos estavam divididos no Trivium (Retórica, Dialética e Gramática), mais virado para a eloquência e vida mundana, e no Quadrivium (Geometria, Música, Astronomia e Aritmética), de carácter científico. Trivium, em latim, significa também cruzamento viário (literalmente 3 vias) e, por extensão, local mal frequentado, coisa reles, etc.. A nossa palavra trivial tem a mesma etimologia que a área de ensino que se dedicava à retórica e à eloquência.

Com o tempo o humanismo das universidades medievais degenerou num culto puramente retórico e formal do classicismo, voltado para uma erudição que carecia de vitalidade criadora. O iluminismo e a Revolução Industrial restabeleceram, num nível superior, o papel da ciência e da técnica na vida cultural e civilizacional. Todavia, na nossa sociedade, e no mundo latino em maior ou menor grau, essa erudição carecida de vitalidade criadora continua a ser a imagem de marca daqueles que pretensiosamente se atribuem o epíteto de humanistas. Combatem a racionalidade baseada na ciência e na técnica, alegando que esses fundamentos a desumanizaram, quando na realidade estão a fazer apelo ao irracionalismo e à eloquência frívola. Consideram-se humanistas quando, efectivamente, estão a castrar o humanismo da sua componente técnica e científica que esteve na base dos momentos decisivos da formação do nosso pensamento e da nossa civilização.

Não são humanistas, são apenas triviais.

O caso assume proporções mais despropositadas com a assunção de humanista por Mário Soares quando o que se conhece publicamente da sua vertente cultural, ou humanista, é ter uma boa biblioteca, ser visto com muita gente do mundo cultural e ter apetência por frequentar ou estar associado à promoção de eventos culturais. Todavia não é suficiente ter uma boa biblioteca para se ser culto: também é preciso ter lido os livros. Não é suficiente conhecer e frequentar muita gente dos meios culturais: a cultura não se absorve por osmose.

Ah! e estar licenciado numa disciplina do Trivium

(*) Por exemplo, Tales de Mileto, o fundador da Escola Jónica, mercador de azeite, prevendo uma farta colheita de azeitonas, alugou todos os lagares da região e subalugou-os depois a um preço muito mais elevado aos próprios donos!

Publicado por Joana às 07:58 PM | Comentários (154) | TrackBack

outubro 30, 2005

O Lado Certo da História

Um dos estereótipos mais queridos da esquerda é o de esta ser a portadora da virtude e da honestidade, como oposição à direita, que é a portadora do vício e do peculato. Esse estereótipo não se baseia em nada de consistente, resulta apenas da leitura subjectiva e maniqueísta que a esquerda faz das suas acções e da forma como julga as acções dos outros. É a herança do marxismo como utopia de uma sociedade perfeita e de uma vanguarda consciente (partidos e ou movimentos) que iria conduzir as massas à redenção. Se cabe a essa vanguarda a salvação e a redenção da humanidade, os seus actos são obviamente bons e virtuosos. Os que se opõem a essas ideias só podem ser celerados e corruptos.

O mesmo acontece com as virtudes democráticas. Sempre que tiveram oportunidade de enveredar pelo caminho da construção da utopia, aquelas vanguardas conscientes produziram regimes totalitários que massacraram impiedosamente as massas que pretendiam redimir, na impaciência de construírem o homem novo. Isso não invalida que continuem a ser os donos da democracia e que aqueles que se lhe opõem sejam, por convenção, anti-democráticos e estejam em permanente conspiração para liquidar a democracia.

Este é o argumento que a esquerda, aquela que tem no seu código genético o marxismo, irá reeditar nas próximas presidenciais. Aliás, já começaram os prolegómenos. O primeiro mote, lançado por lebres de serviço, foi o dos poderes presidenciais. Outros surgiram entretanto (como o dos "políticos profissionais", p.ex.) e outros se seguirão. Os factos não interessam. As causas devem prevalecer sobre os factos.

Por exemplo, Lula da Silva foi eleito como redentor da moral política brasileira. Lula e o PT eram os elementos impolutos que iam resgatar o Brasil. Duvidar dessa verdade absoluta seria uma heresia. Desde então muito se tem passado. Começando no assalto ao aparelho do Estado (aliás, a usurpação do aparelho do Estado pela esquerda sempre foi vista com benevolência, mesmo como coisa natural e legítima) e descambando em suspeitas de corrupção grave (a questão do mensalão), desvio de fundos e dinheiro corruptor transportando-se em cuecas de políticos, etc.. Agora surgiu a notícia de um alegado financiamento da campanha eleitoral do PT por Fidel Castro.

Nada disto põe em causa as virtudes morais e democráticas da esquerda. Recentemente, quando esteve no Brasil, Mário Soares declarou à Folha de S. Paulo: «Eu também tenho dito que o Brasil e o presidente Lula não mereciam isso que está a passar, essa doentia especulação acerca dos problemas da corrupção». Ou seja, para Mário Soares o mal não estava na corrupção em si, mas pela «doentia especulação» que dela era feita. As virtudes da esquerda foram estabelecidas por convenção e não sofrem menoscabo pelo empecilho dos factos. O que é doentio são estas irritantes e permanentes notícias sobre a corrupção.

Soares não sente que a sua virtude democrática fique diminuída quando infringe leis eleitorais que se supõem sejam o garante do funcionamento dessa mesma democracia. Só vê, ou diz que vê, o argueiro no olho do opositor. É o problema do relativismo ético da esquerda amarra os factos no leito de Procusta das suas convicções até terem um formato adequado às suas causas, às suas opções políticas e ideológicas, ou os seus princípios virtuosos. Não vê qualquer óbice nisso, pois sabe que está do lado certo da história.

A perversidade está em que este relativismo ético utiliza os conceitos que levaram aos totalitarismos: a convicção absoluta da verdade de que se é portador; a de que a verdade é a sua verdade; a de que a se pode agir sem se estar espartilhado por concepções do Estado de Direito, porque se é o motor necessário do progresso histórico e social; a de que à direita apenas lhe resta a sarjeta da história e, portanto, tudo o que ela faça ou proponha é uma acção cavilosa e conspirativa que apenas visa comprometer o futuro da humanidade.

O relativismo ético não se circunscreveu à esquerda. Foi igualmente uma arma ideológica do totalitarismo de extrema-direita. Apenas com uma diferença: os nazis não o assumiam com o refinamento intelectual utilizado pela esquerda de inspiração marxista ou de utopias quejandas. Isso fez com que o relativismo ético nazi fosse enterrado com as cinzas do III Reich. E essa mesma diferença faz com que a esquerda se continue a assumir como detentora da bandeira da ética e das virtudes democráticas, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam acções que tenha praticado.

Este relativismo ético é sedutor. Desde sempre a humanidade sonhou com uma sociedade perfeita. Desde os primeiros filósofos que se têm delineado utopias. Enquanto a humanidade tem construído, pouco a pouco, uma sociedade mais rica e mais equitativa, diversos filósofos e políticos têm proposto utopias. Felizmente quase todas ficaram apenas em livro, pois as que foram levadas à prática não se concretizaram e saldaram-se em sangrentos massacres. Era um resultado esperado, pois construir uma sociedade não é construir um edifício. As pessoas não são tijolos, pois têm vontade própria e têm tendência a agir de acordo com as suas preferências. E partir um tijolo que não encaixa não é comparável a liquidar uma pessoa que não se insira no sentir colectivo.

E é por ser sedutor que deve ser combatido. O que ameaça a democracia é justamente o relativismo ético de quem se julga do lado certo da história.

Publicado por Joana às 10:48 PM | Comentários (277) | TrackBack

julho 30, 2005

Tocqueville

Tocqueville nasceu há 200 anos. Foi um dos principais teóricos da democracia, embora esse facto não lhe trouxesse grande notoriedade no nosso país, apesar da nossa herança cultural francesa. Provavelmente a herança do défice democrático da nossa vivência política e social prevaleceu. Provavelmente porque Tocqueville é um produto atípico do pensamento político e social francês.

A importância de Tocqueville foi a clarividência com que analisou as sociedades democráticas e se apercebeu dos perigos que encerram. Não teve por elas o fervor daqueles que as viam como a via da redenção da humanidade, nem o horror daqueles que as viam como a desregulação de toda a ordem social, onde tudo o que é sólido se dissolve no ar, nas palavras de Marx. O Estado democrático não só eliminou os vestígios das poderes fragmentados do feudalismo em extinção, da nobreza, dos municípios autónomos e das corporações, mas também se reclamou da soberania total sobre a comunidade nacional nos limites territoriais do Estado.

Para Alexis de Tocqueville a democracia tende, por via dessa ambição de universalidade, para a centralização, ou mesmo para a tirania da maioria: Como a democracia postula que a maioria tem razão, pode revelar-se difícil impedir uma maioria de usar essa situação para oprimir a minoria. A democracia substituiu o rei pelo povo, como soberano. É ao povo que os que ambicionam uma carreira política irão adular, fazer a corte. Nesse entendimento, a adulação ao monarca do Antigo Regime pode muito bem transfigurar-se em demagogia que perverte as relações sociais e políticas. Nas suas observações sobre a democracia americana, Tocqueville escreveu: «Os franceses sob a antiga monarquia tinham por máxima que o Rei não poderia agir mal, e se o fez, a culpa era atribuída aos seus conselheiros [...] os Americanos têm a mesma opinião acerca da maioria.»

Curiosamente a obra mais conhecida de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, foi escrita na sequência de uma viagem à América, em 1831, feita a pretexto de realizar um estudo sobre o sistema penitenciário americano, mas que foi uma forma de Tocqueville abandonar a França, a seguir à queda da Restauração que o seu pai servira. Ou seja, uma obra importante do pensamento liberal foi escrita por alguém oriundo da aristocracia, na sequência de um pequeno exílio resultante da queda dessa mesma aristocracia. Talvez essa extracção social produzisse o distanciamento desapaixonado e objectivo necessário para produzir uma obra cuja clarividência continua a espantar. A primeira parte foi publicada em 1835 e a segunda em 1840. Em 1848, ano em que rebentou a revolução republicana, já tinham sido publicadas 12 edições desta obra.

Para Tocqueville a via que conduziu a América à democracia liberal era excepcional, pois a União começou a sua experiência nacional, enquanto sociedade nova, sem um passado feudal, sem uma tradição milenar forjada por uma monarquia e uma aristocracia e, portanto, os americanos não tiveram a necessidade nem de um governo central forte nem de uma revolução social violenta para derrubarem a velha ordem. A Revolução Americana foi a única das grandes revoluções em que os debates políticos e as tensões sociais não conduziram a que as facções se eliminassem entre si, uma após outra. Aliás, para James Madison (1781), por exemplo, o que era importante era encontrar os enquadramentos legais e institucionais para que as facções pudessem coexistir, limitando os danos da sua própria existência e a tentação totalitária de qualquer delas. Desse objectivo nasceu a importância do poder judicial na América, como constatou Tocqueville «Aos olhos do observador, o magistrado dá a impressão de jamais se imiscuir nos negócios públicos a não ser por acaso; só que esse acaso acontece todos os dias».

A especificidade americana não escapou portanto à clarividência de Tocqueville: «A grande vantagem dos americanos é que eles chegaram à democracia sem terem de fazer uma revolução democrática... eles nasceram iguais sem terem de tornar-se iguais» e, como anotou, logo que chegou à América, «toda a sociedade parece ter-se diluído numa classe média». Enquanto isso, na Europa os liberais temiam o poder do Estado, procuraram limitá-lo, mas também procuravam instrumentalizá-lo na luta pela reforma da sociedade. E a instrumentalização do poder do Estado pode conduzir a resultados perversos: «O Estado cobre a superfície da sociedade com uma rede de regras pequenas e complicadas, minuciosas e uniformes, através das quais as mentes mais originais e os caracteres mais enérgicos não conseguem penetrar, para se erguer sobre a multidão [...] Tal poder não destrói, mas limita a vida; não tiraniza, mas comprime, debilita, apaga e entorpece um povo, até cada nação ser reduzida a [...] um rebanho de animais acanhados e diligentes do qual o governo é o seu pastor».

A clarividência de Tocqueville levou-o a antecipar um problema que ameaçava a existência da União a questão dos escravos do Sul. Tocqueville pensava que quando a escravatura desaparecesse e se estabelecesse a igualdade jurídica entre os negros e os brancos, as barreiras que os costumes haviam erguido entre as duas raças cresceriam também: «bem mais intangíveis e tenazes do que a escravidão: o preconceito do senhor, o preconceito de raça e, por fim, o preconceito do branco. Assim, o negro é livre, mas não pode partilhar dos direitos, nem dos prazeres, nem das formas de trabalho, nem das dores e nem mesmo da sepultura daquele de quem foi declarado igual. Com este não poderá ombrear-se em parte alguma, nem na vida nem na morte». E foi o que aconteceu a escravatura sulista acabou com a derrota da Confederação, mas a segregação racial substituiu-a e só um século depois a integração racial se desenvolveu, com as dificuldades e tensões que se conhecem.

Relativamente às relações entre os brancos e os índios, Tocqueville tem um texto exemplar que espelha a sua objectividade, comparando, com algum cinismo, os efeitos, nessas relações, de um regime despótico e de um Estado democrático:

«Os espanhóis lançam os seus cães sobre os índios como sobre animais ferozes. Pilham o Novo Mundo como uma cidade tomada de assalto, sem discernimento e sem piedade. Mas não se pode destruir tudo, o furor também tem um fim. O resto das populações índias escapadas ao massacre acaba por se misturar aos seus vencedores e por adoptar a sua religião e os seus costumes. O comportamento dos Estados Unidos para com os índios respira pelo contrário o mais puro amor das formas e da legalidade. Contanto que os índios fiquem no estado selvagem, os americanos não se imiscuem em nada nos seus assuntos e tratam-nos como um povo independente. Não se permitem ocupar-lhes as terras sem as adquirirem devidamente por meio de um contrato, e se por acaso uma nação índia deixar de poder viver no seu território, tomam-na fraternalmente pela mão e eles próprios a conduzem para morrer fora do país dos seus pais. Os espanhóis, com o auxílio de monstruosidades sem exemplo, cobrindo-se de uma vergonha indelével, não conseguiram exterminar a raça índia, nem sequer impedi-la de partilhar dos seus direitos. Os americanos dos Estados Unidos atingiram esse duplo resultado com uma maravilhosa facilidade, tranquilidade, legalmente, filantropicamente, sem efusão de sangue nem violação de um único dos grandes princípios da moral aos olhos do mundo. Seria impossível destruir os homens respeitando melhor as leis da humanidade.»

Publicado por Joana às 10:10 PM | Comentários (63) | TrackBack

julho 29, 2005

O Véu da Ignorância

A concepção de justiça é um conjunto de princípios, gerais na sua formulação e de aplicação universal, que deve ser publicamente reconhecido como instância suprema nas questões de ordenação das exigências conflituais de sujeitos morais. Esses princípios não excluem o egoísmo. O significado filosófico do egoísmo, segundo Rawls não é o de ser uma concepção alternativa do justo, mas um desafio a qualquer concepção do justo. Na teoria da justiça como equidade, tal reflecte-se no facto de podermos interpretar o egoísmo geral como constituindo o ponto do não acordo. É o que as partes obteriam caso não conseguissem chegar a um acordo.

Todavia, em Economia, as partes (vendedor e comprador) estão condenadas a entenderem-se (a menos que não haja leis e justiça, pois então ganha quem tiver mais apetência física e o acordo faz-se favorecendo o mais forte). E as partes estão condenadas a entenderem-se porque o comprador precisa do bem e o vendedor precisa de o vender. Se não chegarem a acordo, o vendedor tentará vender o bem a outro potencial consumidor e o consumidor em questão procurará outro vendedor. No conjunto, com diversos vendedores e compradores, atingir-se-ão preços, ou um preço, de equilíbrio, que será um ponto de acordo, mesmo que nenhum deles estivesse inicialmente inclinado ao acordo, nesse ponto, devido ao seu egoísmo. Portanto, não é correcto interpretar o egoísmo geral como constituindo o ponto do não acordo.

E o mais interessante é que o próprio John Rawls, no seu objectivo de usar a noção de justiça processual pura como base para a teoria de ordenamento económico e social justo e ético, pretende anular os efeitos das contingências específicas que levam os sujeitos a oporem-se uns aos outros e que os fazem cair na tentação de explorar as circunstâncias naturais e sociais em seu benefício. Para tal, Rawls parte do princípio de que as partes deverão estar situadas ao abrigo de um véu da ignorância. Não sabem como é que as várias alternativas vão afectar a sua situação concreta e são obrigadas a avaliar os princípios apenas com base em considerações gerais. Assim, ninguém conhece o seu lugar na sociedade, a sua posição de classe ou estatuto social; também não é conhecida a fortuna ou a distribuição de talentos naturais ou capacidades, a inteligência, a força, etc. Ninguém conhece a sua concepção do bem, os pormenores do seu projecto de vida ou sequer as suas características psicológicas especiais, como a aversão ao risco ou a tendência para o optimismo ou pessimismo. Adicionalmente as partes não conhecem as circunstâncias particulares da sua própria sociedade, isto é, desconhecem a sua situação política e económica e o nível de civilização e cultura que conseguiu atingir. Estas restrições à informação são necessárias porque as questões da justiça social tanto surgem entre gerações como dentro da mesma geração, de que é exemplo o problema da taxa adequada de poupança ou a conservação dos recursos naturais e do ambiente natural.

As partes não devem conhecer as contingências que geram as oposições respectivas e devem escolher princípios cujas consequências estejam dispostas a viver, seja qual for a geração a que pertencem.

O único facto concreto de que as partes têm conhecimento é o de que a sua sociedade está submetida ao contexto da justiça e às respectivas consequências. É dado como adquirido, no entanto, que conhecem os factos gerais da sociedade humana. Compreendem os assuntos políticos e os princípios da teoria económica; conhecem as bases da organização social e das leis da psicologia humana. Na verdade, presume-se que as partes conhecem os factos gerais que afectam a escolha dos princípios da justiça.

O problema com que se debate Rawls relativamente à teoria da justiça, base do ordenamento social equitativo (não igualitário!), está em que ela deve gerar o seu próprio apoio, ser uma concepção estável. Os seus princípios devem ser incorporados na estrutura básica da sociedade, os homens devem adquirir o correspondente sentido da justiça e desenvolverem o desejo de agir de acordo com eles.

O véu da ignorância é assim indispensável para as partes não terem base para negociarem, explorando os seus egoísmos. Ninguém conhece a sua situação na sociedade nem os seus dons naturais e, portanto, ninguém está em posição de traçar os princípios de forma a retirar deles benefícios. Podemos imaginar que um dos contratantes ameaça retirar-se a menos que os outros concordem com princípios que lhe são favoráveis. Mas como é que ele pode saber quais os princípios que beneficiam particularmente os seus interesses? O mesmo vale para a formação de alianças: se um grupo decidisse reunir-se prejudicando outro, os seus membros não saberiam como beneficiar a sua posição ao escolher os princípios. Mesmo que conseguissem convencer os restantes a concordar com a sua proposta, não teriam qualquer garantia de que ela os beneficiaria.

Ou seja, Rawls, para construir um ordenamento social equitativo, baseado na ética, precisa desesperadamente que as pessoas desconheçam os efeitos da aceitação desse ordenamento na sua vida, em face das suas aptidões pessoais e das suas idiossincrasias. As pessoas só podem avaliar a justiça do ordenamento social em termos gerais e não em termos da sua capacidade pessoal de singrar melhor ou pior nele. Essa avaliação é-lhes vedada pelo véu da ignorância.

Ou seja, para construir um ordenamento social equitativo, aceite por todos, como alternativa ao egoísmo, Rawls propõe a ignorância selectiva. Esta concepção é contrária, por exemplo, à tese de Schopenhauer: o nosso interesse, qualquer que seja a sua natureza, exerce uma força oculta sobre os nossos juízos; o que lhes é conforme, parece-nos a breve trecho equitativo, justo e razoável; o que se lhes opõe apresenta-nos, sem sombra de dúvida, injusto e execrável, ou inoportuno e absurdo. Assim, o nosso intelecto é diariamente iludido e corrompido pelos passes de pestidigitador da nossa inclinação. E está em óbvia oposição à economia clássica e aos seus desenvolvimentos posteriores até à actualidade, que se baseia, pelo contrário, na satisfação dos interesses pessoais e na transparência do funcionamento social.

Portanto, o véu da ignorância nem como hipótese de trabalho é satisfatório. Um industrial que sofre um aumento de preços devido à cartelização (não pertencendo ele próprio a nenhum cartel) será contra os cartéis em geral, enquanto sucede o inverso para um industrial cartelizado. Um funcionário que beneficia de um aumento geral de vencimentos dificilmente poderá pronunciar-se desfavoravelmente sobre os efeitos da despesa pública na economia do país. O artesão que está em risco de sucumbir à concorrência das grandes empresas mecanizadas considera nociva a introdução de novas máquinas para a economia nacional e está pronto a aceitar as teorias que o demonstrem. Os trabalhadores pensam frequentemente que a subida dos salários aumenta o poder de compra da população, dando assim impulso à procura. Os empresários, inversamente, vêem o aumento dos salários associados à subida dos custos, à diminuição da procura e das receitas e a despedimentos. As pessoas e entidades reconhecem os seus interesses particulares mais facilmente que os interesses gerais. Poderá existir um véu da ignorância sobre os interesses gerais, nunca sobre os interesses particulares.

Há todavia algo de bastante pertinente subjacente às teorias de Rawls. Numa sociedade baseada numa democracia representativa, os eleitores devem ser guiados por concepções sobre o ordenamento económico e social em termos gerais e não em termos da sua capacidade pessoal de obter mais ou menos vantagens pessoais. Deve haver um véu da ignorância entre os eleitores para serem conduzidos a escolhas melhores do ponto de vista da colectividade. Todavia os eleitores, mesmo que não conheçam os efeitos exactos das políticas, avaliam preferencialmente os efeitos dessas políticas no seu grupo social, ainda que seja de forma distorcida ou comprando ilusões.

Cabe assim aos políticos construírem um véu da ignorância, ou, abandonando os conceitos filosóficos e descendo à realidade política, um véu de mentiras, para assegurarem o apoio eleitoral.

Se depois esse véu de mentiras é utilizado para construir um ordenamento económico e social mais próspero e/ou mais equitativo, ou nem uma coisa nem outra, só o futuro o dirá.

Até agora as experiências não têm sido satisfatórias.

Publicado por Joana às 08:54 AM | Comentários (113) | TrackBack

junho 10, 2005

A Bula Sousa Tavares partibus Publicus

A mentalidade impregnada de reminiscências religiosas só permite que o espírito crítico se exerça, após se ter precavido das bulas e indulgências suficientes para a dimensão do pecado que se vai cometer. A devoção na penitência cautelar é às vezes tão desmedida que ficamos na dúvida sobre qual é mais grandioso: a devoção ou o pecado. Foi o que aconteceu a Miguel Sousa Tavares.

Hoje, no Público, MST produz-se num artigo Quem paga a conta? onde num longo preâmbulo faz uma devota profissão de fé nas virtudes do serviço público, contrapondo-o ao mundo sinistro do capital sem pátria, sem regras e sem responsabilidades sociais, um prestimoso serviço que é o último obstáculo a um capitalismo desumanizado e esquecido de preocupações éticas, afirmando, com uma devoção que comove até às lágrimas, que conhece muitos exemplos de empresas ou serviços que outrora eram públicos e agora são privados, funcionando pior e mais caro que anteriormente.

Após este preâmbulo não restaram quaisquer dúvidas: quem tem que pagar a conta é o mundo sinistro do capital sem pátria (bem se não tem pátria, duvido que o obriguem a pagar qualquer conta, nesta pátria ), o capitalismo desumanizado. Não serão certamente as empresas que eram públicas e agora são privadas, pois se passaram a funcionar pior e mais caro, estarão certamente num processo de falência e entregues a uma comissão liquidatária.

Todavia, salvaguardado com esta profissão de fé, MST arremete em seguida contra o sector público, não deixando pedra sobre pedra desse último baluarte contra o mundo sinistro do capital sem pátria, sem regras e sem responsabilidades sociais, desse desesperado reduto e último obstáculo a um capitalismo desumanizado e esquecido de preocupações éticas. MST esteve os primeiros parágrafos a construir uma muralha inexpugnável contra o mundo sinistro do capital sem pátria e utilizou os restantes para a destruir com uma ferocidade e uma pertinácia só comparáveis às das legiões romanas perante Cartago, na última guerra púnica.

Afinal, os funcionários públicos gozam de prerrogativas que cá fora ninguém mais goza: têm horários geralmente mais reduzidos, metem mais baixas do que os outros trabalhadores, recebem muito mais por baixa do que os outros, metem licença quando querem, são promovidos automaticamente sempre com a classificação de excelente, passados 3 ou 4 anos na mesma categoria, reformam-se mais cedo e têm pensões percentualmente maiores e alguns sectores gozam ainda de regimes de excepção e estatutos especiais dentro deste regime privilegiado, etc., e conclui: Esqueçam, portanto tudo o que imaginavam sobre vocações, dedicação ao trabalho, orgulho profissional. Parece que quem trabalha para o Estado, a violência é tamanha que o único desejo legítimo é passar à reforma quanto mais cedo melhor.

Este artigo deixou-me profundamente abalada. Como é que com gente sem vocações, dedicação ao trabalho, orgulho profissional, cuja única aspiração é passar à reforma quanto mais cedo melhor vamos resistir ao mundo sinistro do capital sem pátria, sem regras e sem responsabilidades sociais?

Hoje, MST deixou-nos a todos indefesos perante o mundo sinistro do capital sem pátria. Construiu um arrimo paterno no preâmbulo e depois fez-nos desesperadamente órfãos.

MST excedeu-se na bula cautelar, excedeu-se no pecado, ou excedeu-se me ambos.

É o que acontece quando exercemos a nossa análise crítica, racional, sobre algo relativamente ao qual temos uma fé ancestral e um temor bíblico.

Publicado por Joana às 04:57 PM | Comentários (68) | TrackBack

março 30, 2005

É Oficial, veio no Público

Quer a Esquerda, quer a Direita, são Iliberais

Eu já temia que isto acontecesse. Há tempos escrevi aqui que «não existe no espectro político português um projecto liberal sólido e coerentemente assumido. Há razões que têm séculos: a nossa aversão ao risco e à inovação e a inveja mesquinha que se instalou na nossa sociedade, em vez do incentivo pela afirmação pessoal. Outras têm a ver com a génese do actual sistema político». E esta frase simples e linear, tenho-a glosado aqui em diversos tons e figuras de retórica. Hoje, JMF tornou isto oficial: «em Portugal não é preciso ser de esquerda para desconfiar do mercado e da economia liberal: há muita gente de direita que pensa da mesma maneira. Neste domínio a cultura política dominante tanto é uma herança da Revolução ... como do salazarismo corporativista».

E continuou, implacável, citando o livro oficial da antiga "Organização Política e Administrativa da Nação", do antigo 6º ano de Liceu, , onde condenava os Estados liberais, pois estes acreditavam que "o equilíbrio social resultaria do simples jogo da liberdade e da livre concorrência ... Da excessiva liberdade resultaram as mais flagrantes desigualdades económicas e as maiores injustiças sociais.".

Mas isto é o que aqueles que me contestam, me acusam! Afinal não passo de uma vítima a posterior do salazarismo! O salazarismo vem do fundo dos tempos apontar-me o dedo acusador pela mão de alguns prestimosos comentaristas.

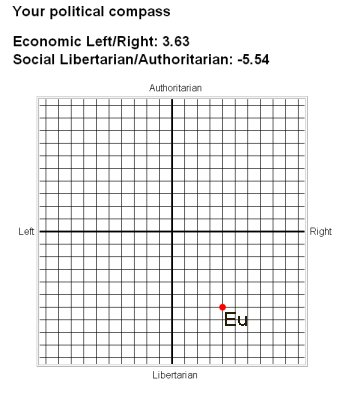

Ainda ontem eu, ingenuamente, sublinhava que «a verdadeira clivagem na sociedade ... sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado ... e aqueles que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica ... etc». Hoje verifico que não há, desgraçadamente, qualquer clivagem. A nossa classe política, segundo consta na redacção do Público, está toda no 3º quadrante (esquerdo-inferior) do Political Compass. Não há clivagem que nos valha.

Continuei a investigar, e verifiquei que, entre os líderes mundiais apenas Nelson Mandela e o Dalai Lama se situam nesse quadrante. O Dalai Lama?! E ainda há dias me imprecavam por eu apelidar toda aquela gente de bonzos! Não será o Dalai Lama, o chefe de bonzos? Porquê os bonzos se terem abespinhado por eu os designar pela sua verdadeira identidade, agora certificada pelo Political Compass.

Os líderes terceiro-mundistas estão no 4º quadrante (esquerdo-superior) e os líderes ocidentais, de esquerda ou de direita, no 1º quadrante (direito-superior). Ou seja, os nossos políticos estão completamente fora do circuito político. Apenas estão aptos para orquestrar aquelas compridas e esquisitas tubas dos monges tibetanos, ecoando pelos vales gelados e profundos dos Himalaias. É lá que poderão ser encontrados quando o país chegar à bancarrota, liderado por estes políticos-bonzos.

Fui a correr fazer o teste e verifiquei a razão porque sempre olhei com distanciamento cínico e crítico os políticos: estava no 2º quadrante, igualmente arredada de todos. Parece que Friedman também está nesse quadrante, assim como os Democratas Liberais britânicos, mas estes concorrem às eleições apenas por desporto, levados pelo fair-play britânico, não para ganharem.

Assim sendo, temos que viver com o que temos líderes políticos estatizantes qualquer que seja a sua cor política.

Há todavia uma luz ao fundo do túnel. Depois de abandonarem a política, os anteriores políticos abandonam a sua opção estatizante e refugiam-se todos no 2º quadrante António Barreto, Medina Carreira, Daniel Bessa, ... todos (ao que julgo...). Até Silva Lopes, ainda há pouco nas lides políticas, e agora a defender a redução dos salários da função pública «não podemos continuar a aumentar o vencimento dos funcionários públicos e provavelmente vamos ter de os diminuir, em termos reais. As pessoas não querem ouvir isto, mas infelizmente é assim», dando um vertiginoso trambolhão para o 2º quadrante.

O futuro está nos desalojados políticos. São eles que nos vão tirar deste escolasticismo medieval, deste aristotelismo serôdio, que nos arruína sem apelo nem agravo.

A menos que, quando regressarem à política, voltem a ser seduzidos pelo apelo estatizante ...

Publicado por Joana às 09:04 PM | Comentários (79) | TrackBack

março 29, 2005

Esquerda e Direita?

Vendo as coisas de uma forma mais abrangente, será uma simplificação afirmar que questão da equidade de acesso à comunicação social se põe entre esquerda e direita. Por exemplo, o PCP é um partido que se diz de esquerda, mas cujas opiniões só têm audiência na comunicação social quando se referem às questões fracturantes tão ao gosto dos politicamente correcto. Em contrapartida, quando Chirac afirma que o liberalismo seria tão desastroso como o comunismo e inviabiliza, ou pelo menos protela, a aprovação da directiva Bolkestein, que pretendia iniciar o processo de liberalização da prestação de serviços no espaço comunitário, tem o beneplácito e o aplauso da esquerda estatizante.

A clivagem, a verdadeira clivagem na sociedade actual europeia e, muito especialmente, na sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado, onde todos, agentes económicos, agentes culturais, militantes de organizações não-governamentais", etc., se julgam, por igual (como se vivessem na miséria e na exclusão social), com direitos inalienáveis a auferirem dos subsídios que reputam justos para bem exercerem a sua actividade, ou que aspiram pela tranquilidade de uma sinecura num asiloestatal e aqueles que estão no lado oposto, que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica e que ao Estado apenas cabe assegurar a protecção da sociedade e a sua libertação dos entraves que possam limitar a liberdade económica, e as transferências necessárias para manter o objectivo permanente da igualdade das oportunidades e da equidade na política de educação, segurança social, justiça, etc..

A clivagem voltou a ser entre o pensamento escolástico medieval, herdeiro de Aristóteles, que só se preocupava com a repartição dos bens de forma a torná-la coerente com a moral que pregava para a sociedade, e que considerava a produção como um dado adquirido, e o pensamento daqueles que acham que o ênfase se devia pôr do lado da produção que não é, ao contrário do que os escolásticos pensavam, um dado adquirido, e que só uma sociedade economicamente eficiente e produzindo em abundância, pode assegurar uma repartição de bens que, não sendo embora coerente com essa moral meramente distributiva, é coerente com uma distribuição que evite a exclusão social e mantenha a economia a funcionar perto do óptimo.

Do lado escolástico, medieval, aristotélico, está a maioria da esquerda, nomeadamente a esquerda da esquerda, mas também parte significativa dos políticos de direita, nomeadamente daquela que mais perto tem vivido das sinecuras do poder. A transformação do Estado no actual Moloch que nos suga a seiva vital, foi começada por Cavaco Silva; Guterres apenas a acelerou de forma descontrolada e a tornou insustentável. Durão Barroso nada fez de substantivo contra esse Moloch, quer por falta de coragem, quer por falta de convicção. Santana Lopes poderia ter o benefício da dúvida, dadas as circunstâncias em que exerceu o seu curto mandato, mas com Bagão Félix no governo não me parece que esse benefício deva ser concedido.

Voltámos a meados do século XVIII, mas tendo os protagonistas os papéis invertidos. Os que se julgam os detentores das luzes estão do outro lado.

Publicado por Joana às 11:25 PM | Comentários (27) | TrackBack

março 15, 2005

Neoliberalismo e Intelectuais

Como já tive aqui ocasião de observar, o nosso modelo do Estado Providência perverteu toda a sociedade muito para além da simples esfera económica e social. Por exemplo, a principal razão por não haver em Portugal nem Teatro nem Cinema dignos desse nome, é porque estes apenas vivem da dependência dos subsídios. Isso fez com que não tivessem necessidade de obter o favor e a adesão do público. Aliás, desprezam-no. Os agentes culturais portugueses só produzem para os amigos verem, só sabem viver na subsídio-dependência e temem qualquer êxito comercial, que os pode deixar, em definitivo, liquidados culturalmente junto dos seus pares.

Foi um processo rápido. Inicialmente, bastava-lhes obterem os subsídios. Agora, estes tornaram-se a própria razão da sua existência. Já não podem viver sem eles, pois que o público, ignaro e desprezível, os desconhece. A sua produção é em circuito fechado, pois o público é-lhes igualmente despiciendo. Assim, em vez de promover a cultura, o Estado Providência meteu-a num asilo, com a conivência dos asilados. Para definir o nosso regime, melhor que Estado Providência, seria a designação de Estado Asilo.

O liberalismo (ou como o alcunham, o neoliberalismo) encontra uma explicação simples para este divórcio. Os intelectuais (os agentes culturais) menosprezam a actividade empresarial porque esta oferece ao público o que este deseja, enquanto que eles pregam ao público o que ele deve e não deve desejar. O empresário opera dentro de um sistema de preferências e de juízos de valor que o intelectual pretende sempre modificar. Por isso não é estranho que o intelectual se sinta identificado com o défice financeiro da sua actividade e pretenda o subsídio estatal para a financiar.

Os intelectuais (os agentes culturais) têm assim um especial carinho pelas instituições deficitárias, pelas institutos ou entidades financiados pela Estado, pelos centros universitários que dependem de subsídios e dotações, pelos periódicos e revistas incapazes de auto-financiar-se. E isto porque sabem por experiência própria que sempre que produzem da forma como julgam que deve ser produzido, verificam que não há coincidência entre o seu esforço e o acolhimento que têm no mercado. Como os intelectuais (os agentes culturais) se auto-incumbiram da missão de evangelizar o público sobre o que é verdadeiro e certo e dado que esse mesmo público não se reconhece nessas verdades e certezas, encontram uma total e absoluta resistência ao escoamento do seu produto o que, pelo sistema de equações que modeliza este caso, levaria o preço de mercado a ser muito inferior ao seu custo marginal. Numa economia de mercado tal situação conduziria à falência imediata do produtor.

Há pois uma explicação microeconómica para este facto. Como deixou de haver relação entre o preço (que é tendencialmente nulo) e o custo marginal, no limite o Estado Providência avoca a si a procura daqueles bens, do ponto de vista da sua transacção, remetendo o seu usufruto para o público, um público reduzido, por este processo de distanciamento, aos amigos e colegas dos produtores intelectuais.

Há aqui uma violação clara das condições estruturais da concorrência, visto o Estado se comportar como um Monopsónio, que compra aqueles bens por critérios que nem ele sabe, visto o Estado ser incompetente em matéria económica e não saber, por via disso, fazer vingar o seu poder económico de monopsonista.

Ora esta situação resulta da existência do Estado Providência. Antes dele não existiam estas violações grosseiras das condições estruturais da concorrência. Rembrandt viveu das encomendas que lhe faziam. Trabalhava para o mercado. Voltaire, Delacroix, Victor Hugo, George Sand, Camilo Castelo Branco (e em Portugal!!), Charles Dickens, Verdi, Renoir (o pintor e o cineasta), Chaplin singraram em mercados concorrenciais. A riqueza acumulada por Chaplin poderia mesmo ter constituído um insulto público, se ele não se tivesse revestido com tintas de esquerda. Houve outros que tiveram mais dificuldade em controlarem custos e prazos, como Miguel Ângelo na Capela Sixtina, mas foram acidentes de percurso. Milhares de artistas produziram as obras maravilhosas que constituem hoje o nosso enlevo. E produziram-nas para o mercado com que estavam confrontados.

Veio o Estado Providência e a cultura preferiu o asilo, reformou-se ...

Publicado por Joana às 09:56 PM | Comentários (68) | TrackBack

março 14, 2005

O Espectro Neoliberal 2

A importância de Hayek foi ter-se apercebido que o Rei vai nú, numa época em que ninguém punha em causa que ele estaria soberbamente vestido, uns com o traje Keynesiano, outros pelo figurino comunista. Os excessos de Hayek são porventura datados, porquanto são uma resposta ao dogmatismo colectivista do comunismo soviético, ao totalitarismo da organização económica nazi e ao racionalismo construtivista da criação ex nihilo de sociedades perfeitas, que os Prometeus do século XX nos anunciavam que construiriam.

Hayek na sua iconoclasia face aos ícones colectivistas ou do Estado Providência, foi liminar: O salário mínimo é um absurdo que impede a mobilidade de trabalho, reduz a produtividade e o nível de vida da colectividade. O imposto progressivo perturba a afectação óptima dos recursos, pois o imposto deve ser proporcional, afim de salvaguardar a sua neutralidade. O Estado-Providência produz efeitos perversos pois a socialização da economia que o acompanha não pode, por definição, ir a par com a realização do óptimo de Pareto. A intervenção estatal, que pretenda ir além da formulação de regras gerais, não passa de um crime contra a economia, porquanto limita a prosperidade e faz da justiça social uma caricatura.

Durante as 3 gloriosas décadas, em que a Europa prosperou, beneficiando de uma conjuntura única, Hayek não passou de um iconoclasta apenas apto para prelecções académicas.

Foi preciso chegar ao fim dos anos 70, quando o estatismo ultrapassou os limites do razoável e as economias ocidentais entraram em desaceleração, para se começar a escutar Hayek e a reverenciá-lo. A Grã-Bretanha, depois das receitas trabalhistas do após guerra, foi o laboratório onde se verificou, na prática, como se poderia estagnar uma economia a partir de uma alta intervenção do Estado e dos sindicatos. A Grã-Bretanha tinha perdido terreno considerável face ao continente europeu. No final da década de 70, com a eleição de Margaret Thatcher, esta diminuiu drasticamente a intervenção estatal na economia, o que permitiu gerar riqueza, empregos e desenvolvimento. Ironicamente para o pensamento socialista, a economia britânica gerou uma maior justiça social, distribuindo mais riqueza sem interferência do governo, do que até então. É certo que a Grã-Bretanha nunca recuperou totalmente, mas tornou-se, apesar de tudo, numa economia mais dinâmica e saudável que as suas congéneres alemã e francesa.

Para os que o diabolizam, o neoliberalismo é a principal causa da exclusão social do mundo, aparecendo nas Bíblias colectivizantes associada à palavra globalização, sendo portanto o principal causador das mazelas sociais mundiais. Para eles, onde há neoliberalismo, não há justiça social. E, na verdade, se justiça social é igual ao paternalismo de um Estado Providência, é evidente que o neoliberalismo não é uma forma de justiça social.

Mas o que é realmente a justiça social e qual a sua relação com o neoliberalismo? Ora, justiça social, na óptica liberal, constrói-se com a liberdade. A justiça social aumenta na mesma proporção que a intervenção estatal diminui, o que permite um desenvolvimento mais eficiente das forças produtivas da sociedade. Se uma empresa paga menos impostos e menos encargos sociais com o factor trabalho poderá crescer e aumentar os seus efectivos, gerando mais riqueza que será entregue directamente a estes trabalhadores e não indirectamente, e apenas uma pequena parcela, através do governo. Se o peso do Estado diminui, a atracção pelo investimento criativo aumenta, e os níveis de emprego e prosperidade aumentam. O próprio mercado de trabalho se encarrega de regular a afectação dos recursos relativos a esse factor.

É incompreensível que aceitando todos que o preço das mercadorias é regulado pelo equilíbrio dos respectivos mercados, muitos garantam que a liberalização do mercado de trabalho seja sinónimo de exploração do trabalhador. Ao fazê-lo estão a admitir que o factor trabalho (ou parte desse factor) deva ser (ou é) remunerado acima do valor de equilíbrio. Como esse valor de equilíbrio é o que garante o funcionamento eficiente da economia, estão a pressionar para tornar a economia ineficiente, ou seja, para a levar à estagnação. Ao afirmarem lutar contra a exploração do trabalhador, estão na verdade a lutar pela estagnação ou corrosão dos rendimentos desse mesmo trabalhador.

É a liberdade económica que gerará riqueza, desenvolvimento e bem estar. A existência de diferenças é inevitável, mas, e eu aqui estou a fazer um aggiornamento do pensamento de Hayek, deve ser preservada a equidade: as desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de forma a trazer aos mais desfavorecidos melhores perspectivas e a serem compatíveis com o objectivo permanente da igualdade das oportunidades. Este princípio é compatível com um aumento da desigualdade. Pouco importa que o rico se torne muito mais rico se o pobre se tornar menos pobre. Não é a igualdade que é importante, mas sim a equidade. Equidade na política de educação, segurança social e saúde, administração da justiça, etc..

Para Hayek o mercado livre e a ordem espontânea é a base da prosperidade social e da democracia. Ora a economia vive com regras e com estruturas. Como compatibilizá-las com uma ordem espontânea? Nunca pelo efeito da vontade humana, mas como fruto do acaso, de um darwinismo institucional pois «as instituições são produto da acção dos homens, mas não de um seu projecto». A sociedade acaba por conservar aquelas que são as mais adaptadas.

Portanto para o liberalismo, ou o neoliberalismo, na sua designação actual, a liberdade de mercado e a democracia são inseparáveis. Um sem o outro não funciona. Uma economia liberal não funciona num regime ditatorial, mesmo que os seus líderes a tentem fazer funcionar, como se viu no Chile de Pinochet. Um regime democrático fragiliza-se e sucumbe sem um mercado livre. Marx explicou, interpretando a História, que o capitalismo e o mercado livre tinham sido as condições prévias e necessárias de todas as nossas liberdades democráticas, todavia nunca sonhou, prevendo o futuro, que essas liberdades pudessem desaparecer com a abolição do mercado livre.

Porquê então postular uma espécie de Providência omnipresente e omnisciente, a Mão Invisível, numa época já distante dos primórdios da Economia Política, onde aquela metáfora poderia ter algum impacte explicativo? Não bastaria afirmar que o mercado é o menos mau de todos os sistemas conhecidos?

Talvez, mas então que dizer dos defensores do colectivismo ou da intervenção estatal que apostrofam as forças cegas do mercado"? Se para o liberalismo, o mercado é auto-regulável (a Mão Invisível), para os que se lhe opõem, a economia de mercado sofre de contradições internas que acarretam sua destruição, exigindo, pois, a intervenção estatal para corrigir (ou abolir, no caso de Marx) as suas "falhas". Todavia quem argumenta que as forças de mercado são "cegas" está a afirmar, simultaneamente, que o planeamento estatal é omnisciente, ou, no mínimo, menos falível do que o mercado. Assim sendo, se o Estado é capaz de corrigir as falhas do mercado, deve logicamente suprimi-lo por completo. É essa a contradição dos socialistas democratas (terceira via, keynesianos, sociais-democratas, etc.) pressionados à sua esquerda, pois se o Estado é intrinsecamente superior ao mercado na organização da economia, porque não substitui-lo totalmente? É essa contradição que faz com que, normalmente, os socialistas na governação se comportem como o gestor contra-natura, constrangido pelas realidades a aplicar receitas que, geneticamente, abomina.

Portanto, a Mão Invisível e as Forças Cegas do Mercado não são duas faces da mesma moeda. São duas designações que trazem implícitas duas visões antagónicas do funcionamento da economia.

Todavia, o que as experiências colectivistas provaram foi que a intervenção do Estado no domínio económico também é "cega". Ou seja, a economia colectivista é um processo pelo qual cegos (pois que desprovidos da liberdade de escolhas na produção e no consumo) são guiados por cegos. Aliás, se o paternalismo estatal funciona bem, porque será que praticamente todos os regimes socialistas ruíram?

Publicado por Joana às 11:41 PM | Comentários (61) | TrackBack

março 13, 2005

O Espectro Neoliberal

Um espectro aterroriza a velha Europa. O espectro do neoliberalismo. Todas as forças políticas se aliaram, mais ou menos declaradamente, contra ele. E todos elas o diabolizam em nome de um alegado humanismo. São os humanismos perversos, como o humanismo comunista, herdeiro do estalinismo; o humanismo radical, herdeiro do maoismo; o humanismo da extrema-direita, herdeiro do fascismo; o humanismo alteromundialista, um heterogéneo herdeiro dos anteriores. São os humanismos convencionais, como o humanismo das religiões reveladas; o humanismo do centro-direita cristão e social; o humanismo socialista e social-democrata do Estado Providência, etc..

Ora o liberalismo baseia-se no princípio fundamental de que, na relação do indivíduo com o Estado, a liberdade do indivíduo é o bem supremo, que, enquanto tal, tem preponderância sobre qualquer outro. Defender o liberalismo, portanto, é defender a liberdade que lhe está na base do nome. É defender o humanismo contra o colectivismo. É esse princípio fundamental que postula que melhor Estado é aquele que tem uma menor intervenção, deixando, portanto, aos indivíduos mais liberdade. O melhor Estado, assim, é o "Estado mínimo", aquele que deixa aos indivíduos o máximo de liberdade compatível com a vida em sociedade. E sublinho, compatível com a vida em sociedade.

Foi a perversão da semântica política que tem tentado transfigurar o significado original da palavra liberalismo (que defende a liberdade e que luta contra a opressão) dando-lhe o sentido oposto conservador e reaccionário. Já alguns, que defendem ou defenderam, consciente ou inconscientemente, doutrinas que floresceram à sombra dos Gulags, profetizam mesmo futuros Gulags neoliberais!! Os que o atacam têm em comum o estarem todos, de crentes a ateus, de comunistas a conservadores, de acordo com a definição da ortodoxia católica: Sistema que, apoiado numa concepção economicista do homem, considera o lucro e as leis de mercado como parâmetros absolutos em prejuízo da dignidade e do respeito da pessoa e do povo. Igualmente, muitos dos que o diabolizam têm em comum o facto de, quando estão no poder, serem constrangidos a adoptarem receitas de índole neoliberal para aliviarem a sociedade do peso insustentável do Moloch estatal.

Liberal tem, todavia, desde a sua origem, um significado diferente e antagónico. Durante a longa luta contra o regime feudal e a ideologia das coacções extra-económicas como base do funcionamento da sociedade, o liberal era o amante da liberdade e do fim das corveias, das corporações e dos regulamentos que dificultavam ou impediam a actividade económica. Era ele que lutava contra o absolutismo real que consubstanciava o poder político que mantinha aquelas sujeições.

Os enciclopedistas franceses, o Aufklärung alemão, o iluminismo do século XVIII em geral, cresceram sob o signo do liberalismo. No campo económico, o liberalismo encontrou o seu primeiro alicerce em Bernard de Mandeville e nesse espantoso livro A Fábula das Abelhas: Ou velhacos transformados em gente honesta escrito no início do século XVIII, onde se pode ler, logo no prefácio: O que, no estado da natureza, faz o homem sociável, não é o desejo que tem de estar em companhia, nem a bondade natural, nem a piedade, . As qualidades mais vis, frequentemente as mais odiosas, são as mais necessárias para torná-lo apto a viver com o maior número. São elas que mais contribuem para a felicidade e prosperidade das sociedades. e, mais adiante: Grandes multidões pululavam atropelando-se para satisfazerem mutuamente a luxúria e a vaidade. Consequentemente cada parte estava cheia dos vícios mas, no seu todo, o conjunto era um paraíso.

Ou, como Adam Smith, meio século depois, traduziu em termos económicos: cada indivíduo ao tentar satisfazer o seu próprio interesse promove, frequentemente, de uma maneira mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o pretende fazer. Ou como escreveu Hayek, em meados do século XX, afirmando que as melhores leis não são as que resultam da visão magnífica de qualquer sábio legislador, mas de um tortuoso e longo processo de ensaios e erros. Não é ao Estado que o homem deve a sua prosperidade, quando a tem, mas a si próprio, à sua liberdade, à sua capacidade de pensar e agir autónoma e individualmente, à sua persistência no fazer, não receando errar, porquanto sabe que tem capacidade de corrigir o erro. Im Anfang die Tat, como escreveu Goethe. Ao Princípio era a Acção.

O que a Santa Aliança (tal como a enumerei no primeiro parágrafo) teme é o facto de ser impossível lutar contra o liberalismo (ou o neoliberalismo). O liberalismo não é uma partido político, é uma ideia, ou um sistema coerente de ideias. Partidos e facções derrotam-se em eleições, em revoluções ou em contra-revoluções. A ideia da liberdade humana e do primado do homem sobre o Estado é inerente à sua natureza e reaparece sempre. Fecha-se-lhe a porta e ela entra pela janela; fecha-se-lhe a janela e ela entra por qualquer frincha. Só há uma maneira de a liquidar: calafetar a sociedade e o pensamento social, mas isso só é possível asfixiando e liquidando a espécie humana. Muitos o tentaram; a Inquisição, que pretendeu a pureza dos cristãos; o Fascismo, que pretendeu a pureza da raça; o Comunismo, que pretendeu criar o homem novo. Mataram dezenas de milhões de seres humanos em nome do seu humanismo perverso, mas perderam.

Aliás, desde sempre, as ideias liberais têm sido utilizadas para curar os desastres provocados pelas experiências colectivistas. Mas quando o paciente apresenta sintomas de melhoras, regressa a vertigem do Moloch estatal, suportado pela sede de sinecuras dos aparelhos partidários e pela crença ilusória que esse dispendioso e insaciável monstro traz segurança. Vem desde as suas origens ... foi o liberalismo que desencadeou a Revolução Francesa e lhe deu a base teórica, mas foi o Terror e a visão estatizante dos jacobinos que liquidaram a revolução e a entregaram ao cesarismo.

O liberalismo não é um dogma nem uma religião. A doutrina liberal alimenta-se, em cada instante, da realidade em que se move e não, como qualquer doutrina política e/ou religiosa, tentando forçar a realidade para a enquadrar no seu dogma. Assim sendo, o liberalismo falha como partido. Na satisfação dos seus próprios interesses, o homem, agindo livremente, conduz ao óptimo social. Mas como enquadrar esses interesses decorrentes do individualismo humano numa estrutura partidária? Ora há que sublinhar que nem só de economia vive o homem. Há os valores da colectividade humana: a cultura, a solidariedade e a coesão social, a religião, a identidade nacional. Neste entendimento, se a economia de mercado é o melhor sistema para desenvolver a riqueza material de uma sociedade, há outros mecanismos que devem ser adicionalmente implementados, embora de forma a não viciar a eficiência económica e a não se comprometer a prosperidade social, para criarem o consenso social necessário. O óptimo social pode não coincidir com o óptimo económico. O conceito de Óptimo de Pareto deve assim ser alargado para conter variáveis, não quantificáveis, que contemplem o equilíbrio e o consenso social. Ora essa compatibilização para passar do Óptimo de Pareto, visto unicamente na vertente económica, a um Óptimo de Pareto Económico e Social, permite uma diversidade de opiniões, dentro da coerência do seu ideário, que são fecundas no funcionamento do sistema democrático e no exercício da cidadania, mas que podem ser um obstáculo para constituir um partido político que aspire à governação. O liberalismo é um sistema coerente de ideias, mas um partido requer um receituário operacional para a conquista e manutenção do poder ao qual o liberalismo é avesso.

O fundamento do liberalismo são a propriedade privada, o primado do indivíduo sobre o Estado, a prevalência da lei e do Direito, uma justiça independente e eficiente, e uma democracia aberta que permita a transparência das instituições e o exercício do espírito crítico. Apenas isso. Por isso mesmo, desde a socialismo e social-democracia até à direita conservadora, todos declaram abominar o neoliberalismo, e todos aplicam as suas receitas, quando tudo o resto falha.

Nota - Sobre este tema ler ainda:

Neoliberalismo e Intelectuais

O Espectro Neoliberal

Duas Mãos Invisíveis

Publicado por Joana às 10:38 PM | Comentários (41) | TrackBack

março 10, 2005

Aron e Sartre

Faz em 2005 cem anos que nasceram Raymond Aron e Jean-Paul Sartre. Têm muito em comum. Nasceram ambos em 1905; foram condiscípulos na Escola Normal Superior da Rua de Ulm; estiveram, até às suas mortes (Sartre em 1980 e Aron em 1983), empenhados em todas as grandes lutas e eventos do século. Apenas houve duas pequenas diferenças entre ambos: 1) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado certo, de acordo com o pensamento politicamente correcto da época; Aron esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com esse mesmo pensamento politicamente correcto; 2) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com o posterior julgamento da história; Aron esteve, sempre, do lado certo, de acordo com esse mesmo julgamento.

Sartre foi sempre o ídolo do pensamento politicamente correcto, mesmo quando se verificava, poucos anos depois, que tinha apoiado um erro o pensamento politicamente correcto não tem memória. Aron foi sempre diabolizado pelo pensamento politicamente correcto as injustiças da História (ou seja, os factos que tramaram o pensamento politicamente correcto) são imperdoáveis para aqueles que tomam as suas ideias como valores absolutos.

Aron pressentiu o que adviria com a ascensão do nazismo. Para ele, o dizer não a Hitler deveria ter ocorrido em Março de 1936 (ocupação militar da Renânia) e não após Munique. O espírito de Munique nascera em 1936. Pelo contrário, Sartre sempre pensou que Hitler seria um epifenómeno transitório e mesmo aquando dos acordos de Munique, não se apercebeu logo da dimensão exacta do que estava em jogo. Após a derrota, Aron foi para Londres, enquanto Sartre, saído do cativeiro, dedicou-se à escrita em Paris. Foi, segundo ele, «un écrivain qui résiste, et non un résistant qui écrit», porque resistir não pode ser uma finalidade em si. Tentaram, mais tarde, fazer dele um resistente, mas como afirmou J-C Casanova num debate recente «Si la résistance consiste à discuter dans un café, alors il y a eu beaucoup de résistants en France!».

Depois de acabada a guerra, Sartre (e os Temps Modernes, a cujo Comité Directivo, Aron também pertenceu de início) envereda pela 3ª via, nem capitalismo, nem comunismo. Mas o futuro Sartre já está prefigurado na apresentação dos Temps Modernes (lançado em Outubro de 1945): quer se queira quer não, todo o texto «possui um sentido»: «para nós o escritor não é Vestal nem Ariel ele está no momento, e não importa o que faça, está marcado e comprometido mesmo no seu retiro mais remoto» ... «Cada palavra tem repercussões. Cada silêncio também» «as palavras são pistolas carregadas». Já tive ocasião de me debruçar, aqui, sobre a perversão da filosofia do intelectual comprometido.

E pouco a pouco, Sartre deixa-se impregnar pelo fascínio do PCF, que se apresentava como o futuro da humanidade perante os crentes, como o agente decisivo da História. Vai ser o percurso de Sartre, o da tentativa (sempre frustrada, mas sempre permanente) de reconciliar o aventureiro de origem burguesa, motivado pelo seu ego a agir, e o militante revolucionário cujo ego é motivado pela acção. O PC continua, apesar de tudo, a ser a única chave no que respeita à sua vontade de romper com a burguesia e com a «civilização da solidão» que ela traz em si e na qual foi educado. A invasão da Coreia do Sul pela tropas norte-coreanas e a intervenção americana sob o patrocínio da ONU extremou os campos. A partir daí, Sartre tornou-se um compagnon de route do movimento comunista «Um anticomunista é um cão, persisto e persistirei em dizê-lo».

Aron ficou decididamente, no outro lado da barreira. Para ele, a influência de Estaline não parava no Elba. A força do imperialismo soviético dependia menos do seu potencial militar do que da sua irradiação ou da penetração da sua propaganda. A existência, na própria Europa Ocidental, de grandes partidos comunistas, como em França e na Itália, é descrita por Aron, em 1948, como sendo a de «quintas colunas». Sem dúvida, os milhões de eleitores que confiam nos partidos comunistas ocidentais nutrem-se de esperanças honrosas, mas isso não deve ocultar a realidade, a saber, que os dirigentes e os aparelhos desses partidos fazem a política da URSS no quadro nacional onde exercem as suas actividades.

Aos olhos de Aron, para frustrar os seus objectivos três condições se impunham: primeiramente, o restabelecimento dos grandes equilíbrios económicos, financeiros e monetários; logo - em segundo lugar - a restauração de um poder de Estado; e, em terceiro lugar, a luta decidida contra a ideologia comunista no próprio terreno das ideias e da propaganda.

E disso se encarregou Aron «Os revolucionários têm como que um ódio ao mundo e um desejo da catástrofe. Todos os regimes conhecidos são condenáveis face a um ideal abstracto de igualdade e liberdade. Apenas a Revolução, porque é uma aventura, ou um regime revolucionário, porque este consente no uso permanente da violência, parecem capazes de conjugar este objectivo sublime. O mito da Revolução serve de refúgio ao pensamento utópico, torna-se o intercessor misterioso, imprevisível, entre o real e o ideal. .... A própria violência atrai, fascina, mais que repele. O mito da Revolução converge com o culto fascista da violência.»

A crítica ideológica [ do intelectual de esquerda] é moralista contra uma parte do mundo e em extremo indulgente perante o movimento revolucionário. A repressão nunca é excessiva, antes pelo contrário, quando atinge a contra-revolução ou é ministrada por um movimento revolucionário. A prova da culpabilidade é sempre insatisfatória, quando ministrada pela justiça dos países ocidentais sobre «revolucionários». Quantos intelectuais aderiram aos PCs por indignação moral e acabaram subscrevendo de facto o terrorismo soviético e a razão de Estado?

Estes escritos de 1955 tornaram Aron no lacaio da burguesia, encarregado de lhe «fornecer a dose de justificações capazes de permitirem a esta ter boa consciência e enfraquecer os seus adversários». E isto não foi dito por nenhum radical, mas sim por Maurice Duverger, que de esquerda nunca teve nada. Tal era o ambiente intelectual que se vivia na época.

E quando lhe objectaram que o anticomunismo conduz ao fascismo, Aron respondeu com firmeza: «Não temos qualquer credo ou qualquer doutrina a opor à doutrina e ao credo comunistas, mas isso não nos humilha, porque as religiões seculares são sempre mistificações. Elas propõem às multidões uma interpretação do drama histórico e atribuem a uma causa única as infelicidades da humanidade. Ora, a verdade é outra, não há uma causa única ... Não há Revolução que, de um golpe, possa inaugurar uma fase nova da humanidade. A religião comunista não tem rival, ela é a última dessas religiões seculares, que acumularam as ruínas e espalharam torrentes de sangue».

Enquanto isso, Sartre apressava-se a estar do lado da causa do proletariado comunista. Em 1954, de regresso de uma viagem à Rússia onde fora passeado, louvado e empanturrado, dá entrevistas onde afirma: «A liberdade de crítica é total na URSS. O contacto é tão alargado, tão aberto, tão fácil quanto possível». E avança esta predição ousada: «Por volta de 1960, antes de 1965, se a França continuar a estagnar, o nível médio de vida na URSS será 30 a 40 por cento superior ao nosso. É bem evidente, para ela e para todos os homens, que a única relação razoável é uma relação de amizade». E Sartre conhece os factos, sabe do Gulag, mas tem uma atitude dúplice, pois embora condene existência dos campos soviéticos, alerta contra a exploração que disso faz, todos os dias, a imprensa burguesa. Todavia, 2 anos depois, o esmagamento da revolta húngara era um facto demasiado evidente e demasiado público Sartre anuncia então que quebra «as relações com os escritores soviéticos meus amigos, que não denunciaram, ou não podem denunciar, o massacre da Hungria», e descobre, finalmente, que «já passou o tempo das verdades reveladas, das palavras de evangelho: um Partido Comunista não pode viver no Ocidente se não adquirir o direito de livre exame».

Aron tinha mais uma vez acertado. Sartre precisou da brutalidade dos factos para ver, não direi claro, mas alguma ténue luz.

Foi igualmente oposta a posição deles perante o fim da IV República, incapaz de encontrar uma solução para a guerra da Argélia. Sartre preconizava uma nova Frente Popular e o combate ao gaullismo que seria a continuação da política colonial sob uma espécie de monarquia constitucional, Aron apostou no general, prevendo que ele faria uma política contrária aos militares que o tinham chamado. Mais uma vez foi Aron que acertou.

Mas Sartre encontrou outros heróis. Meses antes da crise dos mísseis, escreve «Os cubanos, é preciso repeti-lo, não são comunistas e nunca pensaram em instalar bases de foguetões russos no seu território»!! Fidel é um anjo... Fidel é «o homem para tudo e é o homem de todos os pormenores»... Fidel «é, a um tempo, a ilha, os homens, o gado, as plantas e a terra; ele é a ilha inteira»... vi Fidel no meio dos «seus» cubanos - «os cubanos tinham adormecido um após outro, mas Castro unia-os numa mesma noite branca: a noite nacional, a sua noite...»

Com a crise de Maio de 1968, Sartre abre uma nova página da sua intervenção política. Novos heróis se prefiguram diante dele: os estudantes revoltados e os grupúsculos trotskistas, maoistas e anarquistas que tentavam acaudilhar a revolta. Declara então que o PC e a CGT já não estão na corrida revolucionára: «O que está prestes a formar-se é um novo conceito de sociedade baseado na democracia plena, numa conjunção de socialismo e de liberdade»

Aron, do outro lado da barricada, declara com enorme coragem política, face ao vendaval existente, que os «estudantes franceses formulam várias reivindicações legítimas a partir de motivos de queixa autênticos. Mas uma pequena minoria entre eles, aproveitando a capitulação de muitos professores, graças à inocência política da massa estudantil e dos professores tradicionais, está prestes a conseguir levar a cabo uma operação verdadeiramente subversiva .... Dirijo-me a todos, mas em primeiro lugar aos meus colegas, de todas as correntes de opinião, aos estudantes, tanto aos dirigentes como aos manipulados. Convido todos aqueles que me lerem, e que encontrarem nos meus pontos de vista o eco das suas próprias inquietações, a escreverem-me. Talvez tenha chegado o momento, contra a conjura da lassidão e do terrorismo, de nos reagruparmos, fora de todos os sindicatos, num vasto comité de defesa e de renovação da universidade francesa.»

Nada mais distante das posições de Sartre que acusa com brutalidade o antigo condiscípulo: «Aposto que Raymond Aron nunca se pôs em causa e é por isso que ele é, na minha opinião, indigno de ser professor. Não é o único, evidentemente, mas vejo-me obrigado a falar dele porque, nestes últimos dias, ele escreveu muita coisa.» Contra Aron, Sartre defendia a eleição dos professores pelos estudantes e a participação dos estudantes nos júris dos exames. «Isso implica que deixemos de pensar, como Aron, que pensarmos sozinhos atrás das nossas secretárias - e pensarmos a mesma coisa há trinta anos - representa um exercício de inteligência». Todavia, esse exercício de inteligência tinha permitido ao pensamento político de Aron ser validado pela história, enquanto o de Sartre era apenas uma verdade absoluta enquanto durava cada contexto; depois ele próprio se encarregava de mudar de rumo.

Também aqui as posições de Aron se revelaram correctas. Foi perseguido e para receber um prémio universitário teve que o fazer clandestinamente, mas as eleições marcadas na sequência da crise foram um triunfo para De Gaulle e uma derrota clamorosa para os protagonistas do Maio de 68. Sartre, perante a recusa do PCF e dos sindicatos de encabeçarem o movimento, propôs a refundação da esquerda, «à esquerda» do PCF