dezembro 20, 2005

Refutação Absurda

O Vento Sueste, relativamente ao meu post de ontem, refuta, esta tarde, a parte referente ao papel da Convenção Nacional, produzindo abundantes citações de Daniel Guérin, cuja intervenção foi a de um publicista de causas e não a de um investigador de História. Aliás, ele nem teve formação de historiador. Limitou-se a interpretar factos, do seu tempo ou do que leu sobre outras épocas, à luz das suas opções políticas. Daniel Guérin como historiador (que nunca foi) não oferece qualquer fiabilidade e o livro que é citado foi escrito no fim da última guerra, num período de exaltação anarco-comunista, onde se tentava branquear o comportamento dos regimes totalitários de esquerda para melhor levar a água ao moinho de uma Europa a caminho do socialismo real.

Aliás, sempre que há a emergência do totalitarismo de esquerda, aparecem publicistas a branquear os principais protagonistas do Terror: Robespierre, Saint-Just e outros. Não foi por acaso que a A Luta de Classes em França na Primeira República, de Daniel Guérin, saiu em 1946, na época em que a influência do comunismo em França foi maior, e foi editada em Portugal em 1977 (Regra do Jogo), ainda no período da efervescência revolucionária.

Sobre este período, para além das seguintes obras gerais de referência:

Thiers - Histoire de la Révolution Française Bruxelas 1834- 6 vols. É uma história muito bem documentada. Foi escrita no fim da restauração e já reflecte a ascensão das ideias liberais após o período de ocaso que se seguiu ao fim da revolução. Thiers tinha cerca de 30 anos quando iniciou a sua redacção. Permanece talvez a história mais actual, mais lúcida e neutra das histórias produzidas no século XIX sobre esta matéria.

Michelet Histoire de la Révolution Française Paris 1877-9 vols. A obra de Michelet reflecte as suas convicções políticas e o seu anti-clericalismo. Está literariamente muito bem escrita, mas é muito menos factual que a de Thiers.

... recomendo as obras dos que viveram os acontecimentos:

Durand de Maillane Histoire de la Convention nationale Paris 1825. Estas memórias têm muito interesse porque Durand de Maillane fazia parte do chamado Marais, grupo numericamente dominante na Convenção, mas que vivia sob o terror dos líderes revolucionários de Paris. Durand de Maillane foi um dos interlocutores dos deputados do Marais com a facção da Montanha chefiada por Tallien / Collot dHerbois / Billaud-Varenne na resistência contra Robespierre e St.-Just nas sessões de 8 e 9 Thermidor. As memórias de Durand de Maillane permitem compreender as razões e os argumentos que para si próprios invocavam, para se justificarem, os deputados do Marais, menos progressistas que, por exemplo, os Girondinos, mas que foram votando, nos momentos decisivos, sempre do lado dos extremistas, até às sessões de 8 e 9 Thermidor. E permitem igualmente mostrar o enviesamento das leituras dos branqueadores do totalitarismo da Montanha, como Guérin. Frequentemente pensa-se que a força da Montanha correspondia à sua implantação eleitoral. Tal não é verdade. A força da Montanha resultava das instituições legislativas viverem reféns da Comuna de Paris e das secções mais extremistas de Paris. Ler Durand de Maillane e outros autores similares permite compreender os mecanismos que levaram a muitas das decisões da Assembleia Legislativa, Convenção, etc..

Mémoires de Meillan, député à la Convention nationale Paris 1823.

Apesar de deputado, Meillan teve que procurar na fuga a sua sobrevivência. Documento com interesse, mas sem o fôlego da obra de Durand de Maillane, embora escrito na mesma linha.

Billaud-Varenne - Mémoires inédits et correspondance, accompagnés de notices biographiques sur Billaud-Varenne et Collot-d'Herbois Paris 1893

Billaud-Varenne e Collot-d'Herbois foram dois membros de topo da Montanha, implicados em muitos morticínios. Collot-d'Herbois esteve implicado nas chacinas de Lyon. Todavia, juntamente com Tallien lideraram a resistência contra Robespierre que levou à queda deste. Os motivos dos 3 não seriam os mais nobres (Tallien estava principalmente interessado em salvar a sua apaixonada das garras do Tribunal Revolucionário, onde a esperava a certeza da guilhotina) mas o resultado salvou a França da continuação da ditadura sangrenta da Montanha e das suas consequências imprevisíveis. Todavia, quer Collot-d'Herbois, quer Billaud-Varenne foram posteriormente, em face da pressão da opinião pública, confrontados com as carnificinas que tinham organizado ou apoiado e condenados à deportação para a Guiana. Foi pela sua participação no Thermidor que escaparam à sorte de Carrier, o carrasco de Nantes, que foi executado.

Bertrand de Moleville_Histoire de la Révolution de France Paris 1801

1789-1791 (5 vols) 1791-1793 (5 vols) 1793-1799 (4 vols) - 14 volumes no total. Moleville foi ministro de Luís XVI durante o período revolucionário e, aquando dos acontecimentos de Agosto de 1792, escapou milagrosamente à perseguição policial que lhe foi movida, escondido várias semanas numa situação rocambolesca, numa casa em Paris, até conseguir fugir para Inglaterra. Foi o homem então mais procurado de França e os jornais de Paris deram-no várias vezes como capturado ou morto. Se tivesse sido apanhado teria tido a sorte dos restantes ministros a execução.

Mémoires de Madame Roland (Marie-Jeanne Phlipon) Écrits durant sa Captivité Paris 1864 2vols. Mme Roland foi guilhotinada no âmbito do processo dos Girondinos. O seu marido, ministro girondino, que havia conseguido fugir, suicidou-se ao saber da sua execução.

Mémoires de Barras Paris 1894 4 vols (o 1º volume é sobre a revolução e o 2º e 3º são sobre o Directório). Barras foi quem organizou a resistência militar da Convenção no 8-10 Thermidor, que liquidou as veleidades de reacção das secções populares.

Staël-Holstein, Germaine de Réflexions sur le procès de la Reine par une femme Août 1793

Staël-Holstein,Germaine Considérations sur les principaux événements de la Révolution françoise 3 vols sem data (presumivelmente 1815 ou 1816). Mme de Staël, filha de Necker, foi uma mulher notável, uma observadora atenta e objectiva do seu tempo. Escreveu muitos outros opúsculos durante o período revolucionário e napoleónico. Igualmente Olympe de Gouges escreveu dezenas de opúsculos durante o período revolucionário, alguns sobre os direitos das mulheres, até ser guilhotinada.

Alguns jornais da época merecem destaque, principalmente pela negativa :

Hébert Je suis le véritable Père Duchesne foutre 1790-94 - 6 volumes. O Père Duchesne era uma espécie de blog da época, extremamente ordinário na linguagem (como pode observar-se pelo título), publicado num in-folio dobrado formando 8 páginas. Vivia da exploração do boato e da calúnia e, escrito numa linguagem muito popular e vernacular que era do gosto de alguma populaça parisiense. A facção Robespierre achou que Hébert tinha atingido o limite do insuportável e que a sua continuidade poderia ser prejudicial politicamente. Hébert e os exagerados foram guilhotinados.

Camille-Desmoulins Le vieux Cordelier Paris 1793/94. Jornal com alguma influência nos meios revolucionários, iniciou a publicação em fins de 1793 com o intuito de tentar travar os excessos que estavam a ser cometidos. Camille-Desmoulins depois de ter sido um dos arautos da liquidação física dos aristo e dos girondinos, evoluiu no sentido de uma pacificação social. Embora inicialmente tivesse, ao que ele pensava, o apoio de Robespierre, rapidamente evoluiu para uma cisão e tornou-se crítico da política de Robespierre. O jornal acabou quando Desmoulins foi guilhotinado, no processo de Danton e dos indulgentes. O último número, o sétimo, já foi póstumo.

Há outros jornais da época, de interesse como o de Brissot Le patriote francois 1789/1793 - 6 volumes. (Brissot era um dos principais dirigentes dos Girondinos). Não conheço nenhuma edição compilada do LAmi du Peuple de Marat que será igualmente um importante documento de referência. Aliás todas as obras que citei, e as que citarei em seguida, referem-se a edições que estão à minha disposição por via familiar.

Obras gerais de interesse menor

Ternaux, Mortimer Histoire de la Terreur 1792-1794 Paris 1868 - 8 vols. Como o título indica, uma análise da revolução na sua vertente repressiva. Muito bem documentada.

Barante - Histoire de la Convention Nationale Paris 1851 - 6 vols.

Lamartine - Histoire des Girondins Paris 1881 - 6 vols (há uma ediçao portuguesa de 1854).

Georges Duval Souvenirs de la Terreur de 1788 à 1793 Paris 1841 4 vols

Georges Duval Souvenirs thermidoriens Paris 1844 2 vols (é a continuação da obra anterior)

Buchez e Roux - Histoire Parlamentaire de la Révolution Française ou Journal des Assemblées Nationales de Juin 1789 jusqu'en 1815 Paris-1834 - 40 vols (os acontecimentos de 8-10 Thermidor estão descritos nos vols 33 e 34 e o 18 de Brumário no vol 39). Portanto, os primeiros 34 volumes abarcam os anos 1789-1794! Por aqui se pode fazer ideia do acervo documental que esta obra representa. É uma obra notável pela documentação que tem todos os debates das sucessivas assembleias, autos dos principais processos do Tribunal Revolucionário, extractos de polémicas públicas, manifestos, etc. Há todavia que assinalar que os autores são favoráveis à facção de Robespierre. Isso nota-se nas introduções e notas explicativas que os autores vão apresentando ao longo da compilação e num certo enviesamento desta. É uma obra típica do espírito reinante na época da revolução de 1830. Mas a maioria da documentação está lá e é uma obra indispensável de consulta.

É também interessante a consulta de uns escritos de Vilate:

Vilate, Joachim_Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor

Vilate, Joachim_Continuation des causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor

Vilate, Joachim_Les mystères de la mère de Dieu dévoilés

Estes 3 volumes foram escritos na cadeia após o 10 Thermidor. São edições de 1794. Julgo que foram reeditadas em França no bicentenário do Thermidor. Vilate era membro do júri do Tribunal Revolucionário e foi preso juntamente com Fouquier-Tinville e incluído no mesmo processo. Vilate tentava justificar-se perante a opinião pública e influenciar de fora o processo. Não o conseguiu. Todavia são obras importantes porque feitas por alguém de dentro dos mecanismos da carnificina organizada pelo Tribunal Revolucionário. Obviamente contêm muitas falsidades, tendo em vista os objectivos do autor, por isso devem ser cotejadas com outras obras sobre o assunto.

Uma situação interessante e que se repetiu diversas vezes na história foi o facto dos acusados no processo sobre as acções do Tribunal Revolucionário terem alegado que apenas cumpriam ordens, o que dá uma triste ideia da forma como era então encarada a independência do poder judicial.

Como contrapartida, o branqueamento posterior da figura de Robespierre passaria por afirmar que ele não saberia da maioria das barbaridades cometidas pelo Tribunal Revolucionário, o que é falso, em face da documentação existente, e que a conspiração de Billaud-Varenne, Tallien e Collot-d'Herbois no 8 Thermidor foi destinada a eliminar Robespierre que quereria pô-los a julgamento pelos crimes cometidos. Esta explicação é completamente perversa. Após a liquidação dos girondinos, Robespierre foi procedendo à liquidação dos seus adversários mais radicais (Hébert e os exagerados) e menos radicais (Danton e os indulgentes) e provavelmente continuaria, dentro do mesmo espírito, de forma a obter uma liderança pura, à semelhança do que aconteceu, posteriormente na URSS, com as purgas estalinistas.

É todavia provável que Billaud-Varenne, Tallien e Collot-d'Herbois estivessem na calha para serem as próximas vítimas. Certo era Thérésa Cabarrus, a futura Mme Tallien e a «Nossa Senhora do Thermidor», estar indicada para comparecer a 9 ou 10 no Tribunal Revolucionário e ser executada no dia seguinte, como era norma naquela justiça expedita. Ter-se-ia perdido a figura de proa da sociedade francesa e dos salões parisienses do post-Thermidor, a organizadora dos Bailes das Vítimas onde cada conviva ia mascarado de uma vítima do Tribunal Revolucionário.

Sobre esta época pode ler, neste blog, por exemplo:

A execução de um rei

Fouché revolucionário

Publicado por Joana às 11:22 PM | Comentários (16) | TrackBack

dezembro 02, 2005

Austerlitz

Austerlitz foi, provavelmente, o maior êxito militar de Napoleão, não apenas a batalha (que ocorreu faz hoje 200 anos), mas toda a campanha. O génio que desenvolveu nessa campanha pode ser comparado à da primeira campanha de Itália, mas foi mais sólido e mais abrangente. Napoleão tinha o Grande Exército estacionado à volta de Boulogne, preparado para invadir a Grã-Bretanha, à espera da esquadra de Villeneuve e de um dia de tranquilidade absoluta, sem tempestade, sobre a Mancha. Em meados de Agosto, Napoleão recebeu duas notícias que o fizeram mudar de planos a esquadra de Villeneuve atrasara-se e nunca chegaria em tempo útil à zona de Boulogne (aliás, seria 2 meses depois desfeita em Trafalgar) e as tropas russas avançavam para se unirem às austríacas. Pitt salvara a Inglaterra ao subsidiar, a fundo perdido, a mobilização russa e a austríaca. A Prússia e Nápoles também estavam na lista de pagamentos britânica.

Sem vacilar, como era seu hábito, Napoleão mudou imediatamente de planos se não estou em Londres dentro de 15 dias, estarei em Viena em meados de Novembro teria dito ao seu estado-maior. Em menos de 20 dias, o gigantesco exército aquartelado no campo de Boulogne passou da Mancha ao Danúbio. Os austríacos tinham concentrado um importante dispositivo militar no alto Danúbio, à volta de Ulm, no Wurtenberg, perto da fronteira com a Baviera, esperando que Napoleão entrasse pela Floresta Negra. Estava sob o comando de Mack e compreendia 80 mil homens. Todavia, Napoleão repetiu a manobra de Marengo, contornando o dispositivo austríaco muito pelo norte e inflectindo depois para o sul, colocando o grosso do seu exército entre Ulm e Viena e cortando a retirada a Mack. Todavia Mack poderia ter retirado enquanto o dispositivo francês não estava totalmente organizado. Simplesmente os serviços de informações franceses induziram Mack em erro. Fizeram chegar a Mack a notícia que tinha ocorrido um levantamento contra Napoleão em Paris e que este ia retirar as suas tropas para acorrer à capital. Como Mack pusesse dúvidas, Napoleão mandou imprimir (no próprio acampamento) um número falsificado de uma gazeta de Paris que trazia notícias da tal revolução imaginária. Mack deixou-se ficar em Ulm. Quando Mack compreendeu o erro, era tarde demais. A sua situação tornou-se desesperada e, intimado a render-se, capitulou com todo o seu armamento (20-10-1805). Apenas 15 mil homens conseguiram escapar ao cerco de Ulm. Esta capitulação foi a chave da vitória de Austerlitz praticamente sem baixas, Napoleão tinha posto fora de combate 65 mil soldados austríacos(*).

Napoleão avançou depois com grande rapidez sobre Viena, numa das mais impressionantes marchas militares da história, em pleno Inverno, com combates de premeio, e percorreu em 23 dias a distância que separava Ulm de Viena, que ocupou sem resistência. Tinha efectivamente entrado em Viena, em meados de Novembro, como previra.

Na Boémia, em Olmutz, os russos tinham-se reunido aos austríacos. Todavia, as hábeis manobras de Napoleão haviam dispersado o exército austríaco. O exército de Mack tinha sido aniquilado em Ulm; o exército do Arquiduque Carlos, talvez o mais capaz general austríaco daquela altura, composto de 90 mil homens estava retido no norte de Itália, face aos 50 mil homens de Massena. Dessa forma, as forças combinadas da Áustria e da Rússia, na Boémia, compreendiam apenas 75 mil russos e 18 mil austríacos.

A estratégia de Napoleão era agora evitar a união das forças prussianas, que poderiam mais que duplicar aqueles efectivos, convencendo os comandantes da coligação a darem-lhe batalha rapidamente. Napoleão saiu de Viena, para o norte, penetrando na Boémia. Aí pareceu mostrar debilidade e receio das forças da coligação. Enviou emissários aos imperadores russo e austríaco para os sondar sobre uma possível paz. Simultaneamente, as suas manobras de avanços e recuos criaram nos comandantes inimigos a ideia de que as forças francesas estavam fragilizadas, provavelmente extenuadas e desmuniciadas. A pedido de Napoleão, o Imperador Alexandre enviou um plenipotenciário com as condições para a paz. Napoleão burlou totalmente o plenipotenciário russo, um bom cortesão, um mau general e um péssimo negociador, dando mostras de vacilação, reflectindo pensativamente sobre as condições humilhantes propostas pelos aliados, hesitando entre aceitar ou não, mas finalmente, num acto de dignidade, de quem quer morrer com honra, dizer que não poderia aceitar as condições.

Até então Kutusov, o comandante das forças aliadas, tinha dúvidas sobre a fraqueza de Napoleão. Agora essas dúvidas tinham-se dissipado e os aliados resolveram dar batalha.

A batalha de Austerlitz, travada em 2-12-1805, ficou decidida logo nas primeiras horas. Todavia a espantosa destruição que o exército russo sofreu deveu-se a uma série de erros dos comandantes russos e à hábil estratégia de Napoleão. Uma parte importante das forças russas foi atraída a lagos gelados e colocada sob a metralha intensa da artilharia francesa que, quebrando a película de gelo, provocou o afogamento de regimentos inteiros.

Dos 80 mil homens que Napoleão empenhou na batalha, perdeu 9 mil. Todavia os aliados perderam 15 mil mortos (provavelmente mais), 25 mil prisioneiros e praticamente todo o trem militar. Muitos outros terão morrido numa fuga completamente desorganizada. Quando o enviado do Rei da Prússia chegou com a informação que a Prússia ia entrar em campanha, meteu prudentemente a carta de Frederico Guilherme III nos bolsos e felicitou efusivamente Napoleão pela vitória.

É célebre, pelo estilo grandiloquente e retórico, a proclamação de Napoleão ao exército «Soldados! Estou contente convosco ... haveis coberto as vossas águias de uma glória imortal ... regressareis a França ... e bastar-vos-á dizer: estive na batalha de Austerlitz, para que vos respondam: eis um bravo». Mês e meio antes, Nelson, em Trafalgar, tinha dito simplesmente «A Inglaterra espera que cada um de vós cumpra o seu dever». Sempre me impressionou a distância que separa estas duas mentalidades.

Na minha opinião e resumindo, a batalha de Austerlitz é apenas o culminar de um genial plano estratégico que compreendeu: 1) a fixação do exército de 90 mil homens do Arquiduque Carlos, na Itália do norte; 2) a movimentação rapidíssima das forças que penetraram pela zona do Meno, a norte, que levaram ao cerco e à inacreditável capitulação de um exército de 80 mil homens; 3) a rapidez do avanço sobre Viena e da posterior invasão da Boémia; 4) a comédia de enganos que fez com que os aliados não esperassem pelos prussianos e fossem atraídos a travar a batalha de Austerlitz nas piores condições.

A batalha de Austerlitz, em si, é apenas uma peça desse plano genial.

(*) No dia seguinte à capitulação de Ulm, a esquadra de Villeneuve que reunia navios franceses e espanhóis era aniquilada em Trafalgar, dando definitivamente o domínio dos mares à Grã-Bretanha.

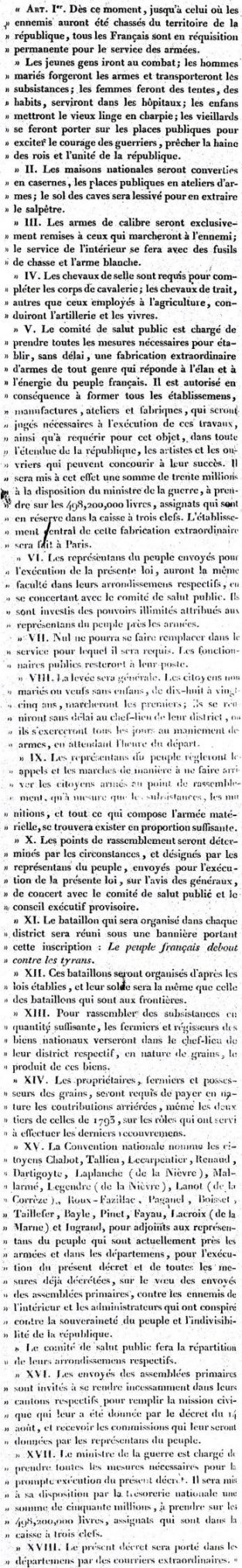

Mapa das posições iniciais na batalha de Austerlitz. A escala está em toesas, pois a edição é de 1831 (Victoires, Conquêtes, Désastres, Revers et Guerres Civiles des Français ... etc., par une société de militaires, vol. 21)

Os rectângulos com faixa branca ao meio, são os regimentos franceses, os escuros são os russos e os em losango são os austríacos.

Publicado por Joana às 10:22 PM | Comentários (105) | TrackBack

outubro 24, 2005

Excessos de Pituitária

Marat era, politicamente, um facínora. Promotor dos massacres de Setembro de 1792, onde foram chacinadas mais de 1500 pessoas em Paris, e um dos principais impulsionadores da queda e execução dos Girondinos, Marat tem sido (juntamente com Robespierre e Saint-Just) o ídolo dos intelectuais totalitários que, periodicamente reescrevem a História, branqueando aqueles percursores de Estaline, Pol Pot e outros. Isto é mais que suficiente para atribuir a Marat o lugar que ele merece na História. Por isso discordo de um post de hoje do Blasfémias, na parte sobre Marat e a pituitária, por várias razões.

Marat não foi morto «numa das poucas vezes que terá tomado banho». Marat tinha uma doença de pele muito dolorosa, adquirida nos esgotos de Paris, no início da Revolução, quando andava fugido à justiça, cujo único lenitivo era estar imerso em água tépida. Escrevia sentado dentro da banheira e foi nessa situação que recebeu Carlota Corday, que o apunhalou como vingança da política sanguinária de Marat. Os contemporâneos são unânimes em considerar Marat fisicamente repelente (hediondo), mas se o seu odor corporal era inconveniente (não tenho dados sobre este assunto), não seria certamente por falta de banho, mas pela doença de pele.

Por outro lado, a questão dos deputados se sentarem à esquerda ou à direita, não tem a ver com questões de delicadeza de pituitárias. Começou com a Assembleia Constituinte (e não com a Convenção Nacional), em 1789, em que a facção que queria manter os poderes do rei se sentou à direita e a facção que queria o voto por cabeça e o rei sem direito de veto se sentou à esquerda. Os Girondinos sentaram-se à esquerda. Na Convenção Nacional, eleita 3 anos depois, os Girondinos sentaram-se à direita, no lugar oposto aos Montagnards, porque estavam em oposição irredutível à política dos radicais apoiados pelas secções populares de Paris e pela Comuna, cada vez mais extremistas, e cada vez mais distantes das aspirações da província. Foi pela chantagem permanente das secções da Comuna sobre a Convenção, periodicamente cercada pela populaça armada, que a Montanha, que disporia de cerca de 10% dos deputados, conseguiu levar avante a sua política de terror, que só acabou devido às divisões dentro da própria Montanha. Até ao Thermidor, o Centro (Marais) amplamente maioritário, votou aterrorizado tudo o que a Montanha e a Comuna de Paris exigiram.

Finalmente, a pituitária daquelas épocas não tinha os mesmos padrões de comportamento da actualidade. Estava habituada a cheiros fortes. Os banhos eram raros e a ausência de saneamento básico tornavam as povoações bastante pestilentas. Mesmo os corredores de Versalhes, nos recônditos menos iluminados, constituíam os locais predilectos onde a alta nobreza de França (de ambos os sexos) se aliviava das suas necessidades. E para além da alta nobreza, a nobreza em geral, clero e respectivos séquitos encontravam alívio naqueles extensos corredores. Por aqui se pode aquilatar a endurance daquelas pituitárias.

Marat foi mau ... muito mau ... mas exagerar só é contraproducente.

Publicado por Joana às 05:49 PM | Comentários (77) | TrackBack

setembro 29, 2005

Catástrofes e Irracionalismos

As grandes calamidades naturais, talvez pela sua dimensão desproporcionada à escala humana, agudizam as crises de irracionalismo. Buscam-se racionalizações baratas que justifiquem um fenómeno da Natureza. Buscam-se causas de índole ideológico-políticas pretensamente racionalizadas com chavões que não passam de hipóteses que continuam em debate na comunidade científica e cujo poder explicativo ou é contestado ou não lhe é dado a universalidade que pretende ter. Mas enquanto a comunidade científica prossegue as suas investigações, sempre pronta a submeter-se aos factos, sempre consciente de que mesmo a suas hipóteses mais ousadas nunca serão mais do que um patamar para as que vierem a seguir, há certezas inabaláveis entre os jornalistas de causas, os fundamentalistas do ambiente e os políticos émulos de Savonarola. A sentença de Mário Soares sobre o Katrina quem semeia ventos, colhe tempestades insere-se neste paradigma do misticismo em roupagens de racionalismo barato.

No fundo, Mário Soares não se afasta muito das teses do pregador Gabriel Malagrida que escreveu e pregava que o terramoto de 1755 era uma punição divina por Portugal ter abandonado a verdadeira religião, ou das teses de Cavaleiro de Oliveira que escreveu que o terramoto havia sido uma punição por Portugal seguir uma religião errónea e uma manifestação da cólera divina diante dos absurdos excessos da Inquisição. É um espelho da sociedade portuguesa da época um frade tonto e néscio se ter tornado o pregador predilecto da alta nobreza, e um filósofo medíocre e diplomata corrupto, completamente desprovido de ética, se ter tornado num dos expoentes do iluminismo português. Isto para não falar de Soares, antes do julgamento que a História lhe fará.

Tal como está a acontecer agora com o Katrina, o terramoto de Lisboa tornou-se o centro de acerbas disputas metafísico-ontológicas de então. Nos reinos e principados alemães (protestantes) e do norte da Europa, não havia uma réstia de dúvidas: A providência havia castigado Lisboa pela sua idolatria, por ter acumulado riquezas imensas e pecaminosas através da intolerância e da perseguição religiosa, no Reino e nos domínios do Ultramar. Lisboa era a nova Sodoma e Gomorra punida por Deus.

No caso do Katrina, os habitantes de Nova Orleães estão a expiar os malefícios do imperialismo americano, que dois anos antes havia invadido o Iraque; em 1755, os lisboetas expiaram o imperialismo político-religioso das potências católicas idólatras, porquanto em 1753 havia começado a campanha militar contra as Missões jesuítas dos Índios no Paraguai, que ainda durava e que era muito mal vista pelos iluministas da época.

Voltaire e Rousseau debateram o papel da providência divina e do fatalismo das coisas, Voltaire acentuando o fatalismo e Rousseau as causas naturais, perguntando que culpa tinha a Providência Divina se os lisboetas decidiram ao longo dos tempos construir vinte mil casas, algumas de seis ou sete andares, e arranjarem-se assim todos amontoados na margem do rio Tejo? Perguntas que muitos colocam actualmente sobre Nova Orleães, mas apenas com uma diferença: Rousseau acusou a pouca previsão dos lisboetas (naquela época o Estado ainda não era omnipresente), enquanto agora se acusam as autoridades americanas, nomeadamente aquelas que não têm nada a ver com o planeamento urbano, como as federais.

Até Kant, ainda jovem, publicou 3 folhetos sobre o tema, embora apenas preocupado em encontrar explicações naturais para o fenómeno. Era dos poucos verdadeiros racionalistas da época. As causalidades historicistas e oraculares não lhe diziam nada.

Os ingleses, mais pragmáticos e pouco dados a especulações místicas, passaram ao lado desse debate, quase sempre mesquinho. Assim que souberam do cataclismo, Governo e o Parlamento decidiram enviar imediatamente para Portugal, sem esperar por qualquer pedido de auxílio, 300 mil cruzados (moeda portuguesa), 200 mil patacas espanholas, 6 mil barris de carne, 4 mil de manteiga, 1.200 sacas de arroz, 10 mil quintais de farinha, 3.333 moios de trigo etc., e ferramentas para desentulhar as ruas (picaretas, enxadas, etc.). As únicas coisas que criticaram, e com toda a razão, foram a demora (o auxílio demorou poucos dias a reunir e a aportar a Lisboa e consumiu-se cerca de dois anos na sua distribuição, o que provocou a deterioração de muitos bens), a corrupção das autoridades e o descaminho de parte desse auxílio. Descaminho que teve uma excepção: O Marquês de Valença, cujo palácio e bens tinham ficado completamente destruídos, recusou o subsídio de 18 mil cruzados que o Secretário (o futuro Marquês de Pombal) lhe atribuíra, alegando que haveria outros mais necessitados que ele a quem ainda restavam rendas com que poderia subsistir.

Houve espectaculares avanços científicos dos últimos 250 anos. No conhecimento e nas metodologias. A ciência moderna deveria impor ao nosso intelecto a disciplina das comprovações práticas. É assim que ela avança. Todavia, na sua verbosidade mística, os jornalistas de causas e os políticos fracturantes são livres de afirmar o que quer que seja, porque não precisam de recear qualquer comprovação. Estão acima dela. As suas verdades são absolutas.

Por isso não há diferenças significativas entre os juízos sobre o Katrina e sobre o terramoto de Lisboa. Desde que apareceu o feiticeiro tribal, o pensamento místico não evoluiu qualitativamente.

Publicado por Joana às 12:05 AM | Comentários (103) | TrackBack

março 16, 2005

Os Idos de Março de 44AC 6

Política Monetária

Tenho tido a preocupação, nesta série de postas, e em anteriores, de sempre que me refiro a valores romanos, traduzi-los em termos actuais, para se ter uma ideia do valor de que estamos realmente a falar. Aproveito esta posta para fazer uma análise ainda que necessariamente superficial, do sistema monetário romano e da sua equivalência em termos actuais. César mandou cunhar o aureus de 8,186g (40 por libra romana). Quando Augusto, após a vitória sobre Marco António, regressou do Egipto trazendo um imenso tesouro saqueado daquele país, o pôs em circulação para reactivar os negócios que tinham estagnado após a instabilidade da guerra civil, estimulou-os, mas estimulou também os preços, o que provocou uma enorme inflação e uma crise financeira. Já naquela época o keynesianismo não era uma receita segura!

Os bancos e caixas económicas tiveram que fazer frente a uma corrida aos levantamentos, e foram obrigados a encerrar os balcões. As indústrias e as lojas, que vendiam a fiado, não puderam pagar aos fornecedores e tiveram também elas que fechar as portas. O pânico alastrou. A situação só se estabilizou completamente no reinado de Tibério. Augusto (-27 a +14) cunhou assim um novo aureus com 7,96g Au. No tempo de Augusto o sistema monetário romano era o seguinte:

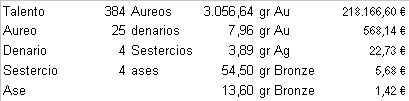

Divisa........Equivalente a........Conteúdo metálico...Euros à cotação do Ouro

Talento...........384 Aureos........3.056,64gr Au...........36.361,10

Aureo..............25 denarios..........7,96gr Au...............94,69

Denario.............4 Sestercios........3,89gr Ag................3,79

Sestercio...........4 ases..............54,50gr Bronze..........0,95

Ase.........................................13,60gr Bronze..........0,24

Os valores em euros foram calculados de acordo com a cotação actual do ouro. A cotação da prata não colhe para o efeito, pois que o câmbio entre o ouro e a prata, que durante milénios, no mundo ocidental e no médio oriente, variou entre 12 e 13 para 1 (no tempo de Augusto era 12,2 para 1), a partir do último quartel do século XIX disparou, desvalorizando muito a prata, face ao ouro (actualmente o câmbio é de 61 para 1).

Mas não é óbvio que o ouro tivesse então um poder de compra igual ao actual. Tudo indica que a carência de metais preciosos fazia com que o ouro valesse mais então, em face dos restantes bens transaccionáveis. É bastante complexo avaliar em termos de paridade de poder de compra, pois teria que se ter uma ideia precisa do cabaz de compras de então, que desconheço, embora calcule que as despesas de alimentação pudessem constituir 70% a 80% do orçamento médio familiar e que o principal alimento fossem os cereais. Em face dos preços de alguns bens, retirados de várias fontes, nomeadamente do Édito de preços máximos de Diocleciano, de 301AD, estimei que multiplicar os valores calculados acima por 5 poderia fornecer uma avaliação mais correcta. Assim sendo, 1 sestércio de Augusto poderia equivaler a 5 actuais, mas isto é apenas um feeling, pois não fiz qualquer estudo rigoroso. Posso contudo afirmar que qualquer número entre 3 e 6 pode estar certo, mas não me parece relevante ir mais longe no rigor. O que me parece relevante é ter uma ideia aproximada dos valores de que falamos.

O Talento era obviamente uma unidade contável, de cálculo, e não uma moeda. Havia outra divisa, o Sestertium (HS), que valia mil sestércios, e que aparece frequentemente na literatura.

Aqueles cálculos são válidos para o tempo de Augusto. No tempo de Nero (54 - 68) o aureus já só continha 7,4g a 7,6g de Ouro, o que significava uma desvalorização de 5% a 7%. Essa ligeira desvalorização prosseguiu durante os Flávios e Antoninos, mas a partir de Cómodo foi a catástrofe. Só no reinado deste houve uma desvalorização de 30% provocada pela carência de reservas metálicas. A quebra de moeda de Cómodo foi a par com um Édito fixando os preços máximos. Mas como se tem verificado desde sempre, e até hoje, esse tipo de intervenção estatal na economia salda-se invariavelmente por um desastre total. Mas Cómodo, o último dos Antoninos, já não pertence à Antiguidade Clássica, pertence ao período de agonia do Império Romano que não foi mais que a antecâmara da Idade Média.

A partir daí e até Diocleciano não vale a pena fazer contas. O século que mediou entre ambos foi de completo caos na vida económica e política o que lançou o Império na anarquia fiscal e monetária. Uma moeda de prata introduzida então foi o antoninianus, equivalente a 2 denarius. Todavia depreciou-se a grande velocidade. No tempo de Sepímio Severo a moeda tinha 50% a 60% de liga e no tempo de Galiano e Cláudio II a liga passou de 90% a 95% e a 98,5%. Em 256, as moedas de prata estavam já tão adulteradas que não passavam de simples fichas de cobre cobertas por uma delgada película de metal fino. E, como os imperadores não estavam em condições de impor a sua circulação, o custo da vida subiu cerca de 1.000% entre 256 e 280.

Foi Diocleciano (285 305) que introduziu um novo aureus (5,45g) e estabilizou, momentaneamente, a moeda. Introduziu igualmente uma moeda de conta denarius communis (1/50.000 de uma libra de ouro de 327g) que se destinava, em caso de carência de metais e desvalorização, a servir de tabela de correspondência. Era uma forma engenhosa de não alterar as listas de preços oficiais com a desvalorização da moeda: mantinha a lista em denarius communis e alterava apenas o factor de conversão. Foi nesta unidade de cálculo que Diocleciano elaborou o célebre Édito de Preços Máximos de 301 (Edictum de pretiis rerum venalium), que chegou aos nossos dias e me serviu de uma das bases para avaliar a cotação do ouro face às outras mercadorias. Esse Édito foi um desastre económico completo. Os mercadores esconderam os bens e os preços subiram sem ter em conta o Édito, que foi mais tarde anulado por Constantino.

Constantino, 2 ou 3 décadas depois, mandou cunhar o solidus, que continha 4,55gr de Ouro, quase idêntico ao aureus de Diocleciano. Esta moeda teve a peculiaridade de dar o nome a uma série de moedas europeias soldo, sou francês, xelim inglês, etc.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

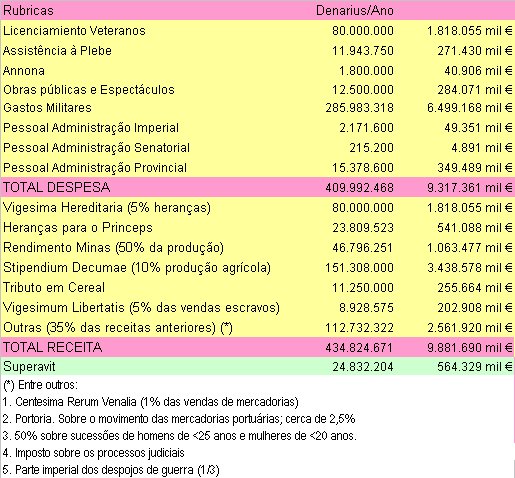

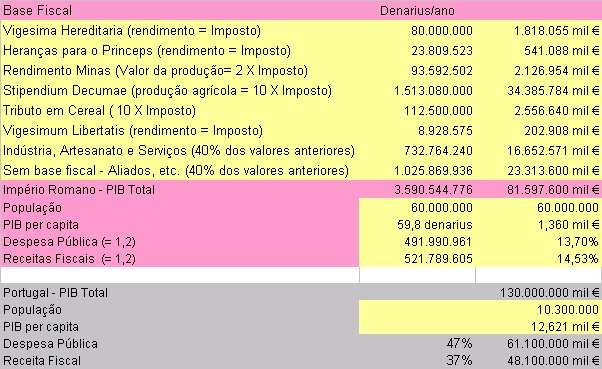

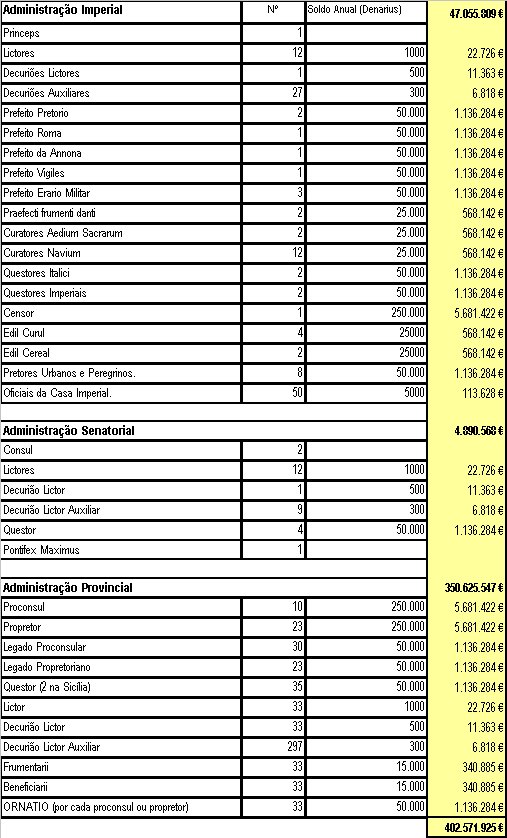

Orçamento de Estado para 14 AD

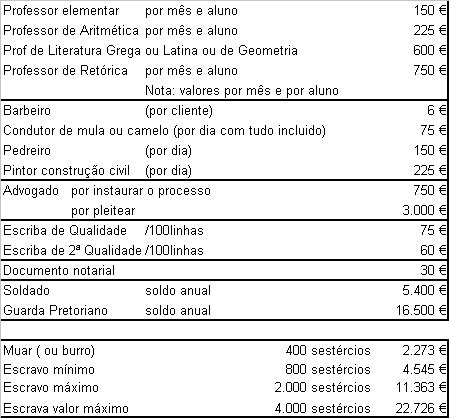

O Mercado de Trabalho

Publicado por Joana às 11:31 PM | Comentários (11) | TrackBack

Os Idos de Março de 44AC 5

O Triunfo da Contradição Cidade-Estado/Império

César quisera reinar sobre um império cosmopolita, e integrar Roma na tradição secular das monarquias helenísticas, mas foi assassinado. Cleópatra tentou algo de semelhante, com o apoio de Marco António, mas a prosperidade económica que as suas medidas trouxeram para o Egipto e próximo oriente, não tiveram o necessário suporte militar. Só havia uma força militar então as legiões romanas; e Marco António, longe de Roma, não tinha possibilidade de refrescar as suas legiões.

Augusto foi, em reacção contra estas ideias, o representante de uma política romana. Tendo o apoio das províncias ocidentais, forçado a transigir com o senado, procurou transformar a ditadura militar que exercia num poder legal, de acordo com as leis e os conceitos da Cidade-Estado e declarou restabelecida a república nas suas antigas instituições (27 AC). Juridicamente, a república subsistia; Augusto, a quem uma decisão legal dos comícios e do senado deu todos os poderes, era apenas, juridicamente, o seu mandatário.

É a opinião geral que com as reformas de Augusto a república deixara, na realidade, de existir. Não partilho dessa opinião. Os comícios, que constituíam outrora a base do poder, já não tinham qualquer autoridade. Os poderes do imperador foram sempre confirmados por uma lei, à sua subida ao trono; mas, votada pelos comícios curiales, e a partir de Tibério apenas pelo Senado, não passava de simples ficção à qual ninguém ligava já importância. O Senado, que até aí fora constituído por antigos magistrados eleitos, passava a simples assembleia de nobres, designados pelo imperador, que os escolhia entre os cidadãos da primeira classe do censo.

A legitimidade que o imperador pede a comícios fictícios e a um senado que ele próprio organiza, é apenas um compromisso entre a ditadura militar que se apoderou do poder pela força, e a oligarquia senatorial, a qual também pretende impor-se ao império.

Sob a república, a soberania pertencia ao povo. Sob o império, é o imperador que a detém, na sua qualidade de representante do povo, confirmado por uma oligarquia rica da qual aparece como o primeiro dos membros (princeps). O senado não representa Roma nem o império; na realidade, é apenas o guardião dos interesses da classe aristocrática. Os antigos magistrados republicanos, nomeados pelo senado sobre proposta do imperador, escapam daqui em diante à vigilância do povo, pelo qual antes eram eleitos; tornam-se mandatários do imperador e da oligarquia com a qual ele partilha o poder.

Criou-se assim um sistema aristocrático e autoritário. Doravante, a sociedade divide-se em classes hierarquizadas pelo censo e dotadas de estatutos jurídicos diferentes. No primeiro plano, os senadores que possuem um milhão de sestércios (aproximadamente 1 milhão de euros pela cotação actual do ouro); só eles tinham direito a ser nomeados governadores das províncias e generais à excepção do general em chefe. Vinham em seguida os cavaleiros; eram todos os cidadãos cujos haveres ascendiam a 400.000 sestércios; podiam obter no exército as patentes de oficiais superiores.

A reacção triunfa com Augusto. Confere a superioridade intrínseca dos romanos, raça dominadora. Para manter a sua superioridade, proíbe-lhes certos casamentos desiguais e, para lhes garantir o domínio do mundo, empreende uma política de aumento da natalidade, recusando a plena capacidade civil às mulheres que tiverem menos de três filhos, tirando aos celibatários o direito a herdar, restaurando o tribunal do pai de família e expulsando os bastardos do corpo cívico.

Augusto aproveitou as medidas tomadas por César relativas à supressão do arrendamento do imposto e ao estabelecimento dos orçamentos das províncias para as subtrair às especulações financeiras. Mas tomou o caminho dirigista no que respeita às minas. As minas representavam na antiguidade o papel que tem hoje a grande indústria. As antigas monarquias orientais tinham evitado sempre deixar sair das suas mãos as riquezas mineiras, mantendo-as monopólios do Estado. Mas Roma entregara as minas da Espanha, e em seguida as da Macedónia e da Ásia, à exploração particular, por concessão. O mercado dos metais, que estava na base da economia antiga, passara assim para as mãos dos financeiros romanos. Augusto, que não queria deixar subsistir ante o poder do imperador a força oculta dos grandes financeiros, susceptíveis de o pôr em cheque, voltou à concepção das monarquias orientais, e restabeleceu o monopólio das minas.

Ora, Roma não era um centro industrial nem uma grande cidade comercial, mas sim um centro financeiro. As reformas de Augusto fizeram com que os capitais não se sentissem atraídos por Roma, e estes, não podendo já empregar-se nas frutuosas adjudicações do Estado, nem nas sociedades arrendatárias do imposto, tornaram o caminho dos centros económicos do Oriente, e sobretudo do Egipto.

Enquanto isso, por estar fora das rotas comerciais, a economia do Ocidente permaneceu sobretudo agrícola. A sua riqueza principal continuava a ser a propriedade imobiliária, e a aristocracia senhora de terras representou aí consequentemente um papel preponderante. Os senadores, grandes proprietários de terras, sentiram-se sempre muito mais próximos dos proprietários da Gália, da Espanha e da África proconsular do que dos homens de negócios do Oriente. Assim se manifesta desde o início a dualidade económica entre o Ocidente, onde a terra domina, constituindo para a política conservadora e aristocrática, uma base estável contra a influência dos países helenizados, e o Oriente, onde o comércio é prevalecente e a grande propriedade fundiária não é dominante. Todavia, para as províncias orientais, o imperador não é o primeiro cidadão (princeps), mas sim um soberano. Exploradas, humilhadas pelos senatoriais e pelos cavaleiros romanos, estas só têm ódio à aristocracia romana. Mas o imperador trouxe a paz. Por isso mesmo, foi no Oriente que se formou espontaneamente o culto do imperador. Vêem nele um senhor, mas também um protector. E é por isso que, tal como César, Augusto é declarado «divino» pelas províncias helenísticas.

Aliás, o Imperium já existia de longa data e era compatível com o sistema republicano. Era o comando em chefe de um exército em campanha. Após o fim da campanha esse poder absoluto sobre a tropa que comandava, expirava. Na sua essência, o que a reforma de Augusto trouxe foi revestir o princeps de Imperium de forma vitalícia e ser ele o único a deter essa dignidade. A magistratura imperial não tinha por objectivo substituir a monarquia à república. No início, o Império era um expediente, uma espécie de ditadura permanente para remediar as convulsões sociais e políticas que ameaçavam a existência da República. O Imperador seria o 1º cidadão do Estado (princeps), mas os órgãos legais do Estado continuavam a subsistir (Senado, comícios). Desde o início, e até Diocleciano, partilhavam a administração das províncias: havia províncias senatoriais e províncias imperiais. A meio do século da crise (de Marco Aurélio a Diocleciano), o Senado chegou mesmo a deter o principal papel no governo do Império (no tempo de Severo Alexandre, 235AD). Só a partir de Dicleciano, o Senado foi despojado da administração das suas províncias, que passaram todas para a administração imperial. Mas a reforma monárquica de Diocleciano chegou numa época em que a decadência era total e foi acompanhada de medidas económicas boas no curto prazo (algumas) e absolutamente desastrosas no longo prazo (quase todas).

Antes de Diocleciano, ainda no século I, Vespasiano tentara instaurar um regime monárquico hereditário, mas havia falhado e o assassinato de Domiciano liquidou a questão. A dinastia dos Antoninos foi um compromisso entre uma República inviável na sua relação com as províncias, e uma Monarquia, preferida pelo Oriente, mas não hereditária (a sucessão naquela dinastia foi por adopção). Os imperadores Antoninos foram homens brilhantes, mas não resolveram a crise que se ia aprofundando, subtilmente. Quando Marco Aurélio, influenciado pelas suas ideias filosóficas, quis transformar o império numa monarquia igualitária de cuja vontade suprema o imperador fosse o intérprete, teve que optar pela concepção monárquica hereditária e, por conseguinte, nomeou herdeiro seu filho Cómodo (180 192). A luta reacendeu-se entre o Senado (e a aristocracia) e o imperador, que respondeu com o terror e acabou por ser assassinado. Estas duas tentativas falharam pelo irremediável antagonismo entre as ideias republicanas (que apenas correspondiam à reacção aristocrática romana e não tinham nada de democráticas) e a ideia monárquica, e pela manifesta incompetência e indignidade de ambos imperadores (Domiciano e Cómodo).

À federação de Estados sob uma instituição monárquica estável e hereditária ambicionada por César e Cleópatra, sucede um agregado compósito, constituído pelas colónias, Romas em miniatura, instaladas no coração dos países conquistados e províncias que são, ou expressões geográficas ou divisões artificiais, raramente antigos Estados (como o Egipto, que aliás não fora incorporado no império, constituindo, sob a soberania do imperador, uma monarquia de direito divino, uma espécie de apanágio do imperador). A verdadeira divisão orgânica do mundo mediterrânico era a cidade. O Império romano seria assim uma federação de cidades agrupadas em torno da mais poderosa entre elas: Roma.

O imperador é o elo que une as peças da máquina. O imperador não é porém um rei e o princípio da sucessão nunca se impôs. O império só tinha à sua disposição os velhos organismos republicanos inaptos para a administração de um vasto Estado. Não tinha instituições próprias. Na verdade tudo repousa na vontade de um Senhor e este, em teoria nomeado pelo Senado e pelo povo, é de facto eleito e um joguete nas mãos das legiões e dos pretorianos. Portanto, não partilho da opinião generalizada que Augusto estabeleceu a monarquia de uma forma encapotada. Augusto estabeleceu um expediente contraditório, tentando manter os conceitos governativos da cidade estado, completamente desadequados, juntamente com um centralismo autoritário necessário para governar um espaço tão vasto e diferenciado. Essa contradição nunca foi resolvida, enquanto tal foi possível e exequível.

Este vício radical ausência de instituições agrava-se a partir do fim da dinastia dos Antoninos sob a acção da regressão económica (Roma desbaratou as riquezas acumuladas desde Alexandre, e não as renovou pelo trabalho pois o seu capitalismo, ou melhor, economia monetária, foi usurário e estéril), da crise religiosa e da pressão dos bárbaros.

O Imperador, apesar do seu poder terrífico, não é de forma alguma respeitado pela população, nomeadamente no Ocidente, onde não havia o sentimento monárquico. A plebe urbana de Roma conservou, do seu passado republicano, o desrespeito, e a sua fidelidade não era fiável.

Não havia nenhuma base sólida e legal onde assentasse a designação do imperador, que justificasse o poder absoluto que tinha, de facto, mas não de direito. A designação pelo Senado, por vontade ou forçada pelas circunstâncias, embora carecesse de legitimidade legal, teria mais solidez, visto o Senado ser o primeiro órgão da república. Mas era o exército que tinha a força e impunha o seu imperador. E sempre que havia crise, cada um dos grandes exércitos (Reno, Danúbio, Oriente) tentava impor o seu chefe como imperador.

A partir da morte de Cómodo, o período designado por Baixo Império, é apenas um hiato entre o Mundo Antigo (que findou com Marco Aurélio) e a Idade Média. Não há diferenças significativas, quer a nível das estruturas económicas, quer a nível social, quer a nível da desertificação urbana, quer a nível do retrocesso comercial, quer a nível do vazio cultural, entre o Baixo Império e a Idade Média. A única, importante, e decisiva, foi a liquidação da pesada, ineficiente e odiada máquina administrativa e fiscal do Império.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

Orçamento de Estado para 14 AD

O Mercado de Trabalho

Publicado por Joana às 11:08 PM | Comentários (1) | TrackBack

Os Idos de Março de 44AC 4

Cleópatra strikes again

O assassinato de César colocava novamente o mundo em face da crise a que parecia ter escapado. Estabelecer-se-ia uma monarquia universal, baseada nas ideias do direito natural que se tinham desenvolvido no mundo helenístico, ou então um império dominado pela aristocracia romana? Em Roma, o partido republicano ressuscitava. Cícero fez com que o senado proclamasse uma amnistia geral e a abolição da ditadura. Todavia os republicanos foram frustrados pelo facto de Marco António, ao fazer o elogio fúnebre de César, ter sublevado a plebe urbana contra os seus assassinos.

Os conspiradores fugiram de Roma. Cleópatra, levando consigo Cesarião, abandonou precipitadamente Roma e passou a Alexandria. Marco António aliou-se a Octávio, jovem sobrinho de César. O partido republicano não se dera conta de que, ao repudiar a ideia monárquica, estava a defender uma fórmula ultrapassada. Ao reclamar, de acordo com o senado, o regresso às instituições republicanas, mesmo que tivesse como objectivo restaurar a liberdade em Roma, impunha a servidão a todo o império. Ora já não era possível considerar Roma independentemente deste. Aliás, o povo romano, cosmopolita e formado ao mesmo tempo por cidadãos e peregrinos, já não via na república a liberdade, mas sim o triunfo dos privilégios de classe dos senatoriais e da opressão capitalista. Desencadeou-se a guerra civil e os conspiradores foram vencidos.

Em Outubro de 43 foi concluído um acordo entre Octávio, Lépido e António, em virtude do qual passavam a constituir um triunvirato. Senhores do poder, partilharam entre si os exércitos e as províncias, empenhando-se nas proscrições contra o partido republicano, no decorrer das quais morreu Cícero. Fúlvia, a mulher de Marco António, mandou vir a cabeça do tribuno para lhe espetar alfinetes na língua, a língua que havia proferido as filípicas contra Marco António! Senadores e cavaleiros foram mortos aos milhares. Tanto o capital como o rendimento das classes aristocráticas e ricas foram sujeitos a impostos tais que melhor se diriam expropriações. Em 42, César foi declarado Deus.

Octávio instalou-se em Roma, onde o senado se inclinou perante ele. Lépido partiu para a província da África. António fixou-se em Efeso e Tarso, decidido, como cada um dos seus colegas, a conquistar o império só para si, e preparou-se para a luta decuplicando o tributo das províncias da Ásia, de modo a constituir um tesouro de guerra. Mas no Oriente só uma potência subsistia, o Egipto. E o Egipto vivia então uma notável retoma económica.

Cleópatra compreendera que, para o Egipto poder representar novamente um papel internacional, se tornava necessário acabar com o estatismo que o asfixiava. Não hesitou: suprimiu os monopólios do banco real, do azeite e do sal, e tornou o comércio novamente livre, inclusive o do numerário. Aboliu, nos domínios do Estado, os contratos perpétuos, e as terras foram postas em adjudicação pública. Estas reformas radicais, que tornavam a colocar o Egipto no topo da economia internacional, só podiam resultar com o saneamento da moeda. Cleópatra foi buscar esses recursos financeiros suprimindo a imunidade dos templos, pondo novamente sob a administração do Estado os domínios sacerdotais e restabelecendo o orçamento dos cultos. Os pesados empréstimos que Ptolomeu XIII Auleto contraíra outrora em Roma (para pagar os tributos a Roma!), inclusivamente junto de César, tinham sido tornados na sua quase totalidade a fundo perdido pelo ... próprio César.

Para tornar estas reformas sustentáveis, Cleópatra precisava de possuir um poderio militar que faltava ao Egipto. Foi simples, e o próprio Marco António forneceu a deixa. Um dos primeiro actos dele, ao chegar ao Oriente, foi enviar uma mensagem a Cleópatra, ordenando-lhe que fosse ter com ele a Tarso, para responder às acusações, que alguns lhe faziam, de ter ajudado e financiado Cássio. Cleópatra obedeceu.

No dia aprazado para a sua chegada, António preparou-se para recebê-la, sentado num trono majestoso no meio do Fórum, diante da população da cidade em polvorosa por aquele encontro histórico. Cleópatra chegou num barco de velas vermelhas, o esporão da proa dourado, e a quilha chapeada a prata. A tripulação era composta pelas suas camareiras vestidas de ninfas e por efebos, mascarados de Cupidos, que formavam um círculo em volta de um dossel de lamé, sob o qual ela estava reclinada, num diáfano traje de Vénus. Pífaros e flautas davam o necessário ambiente musical a esta superprodução que Hollywood não desdenharia. Contrariando os propósitos de Marco António, obrigou-o a ser ele a ir ter com ela. Chegou como juiz acusador e antes do fim do jantar, já estava rendido, aos pés dela. Ele e os generais passaram a noite a bordo. Havia ninfas e efebos para todos os gostos. Na manhã seguinte o Egipto era uma grande potência. Aquele jantar e aquela noite haviam custado a Roma algumas províncias orientais.

Cleópatra não era apenas uma política consumada. Loura, cheia de sensualidade, perita inigualável na ciência dos cosméticos e absolutamente destituída de pudor, no esplendor dos 27 anos, capturou numa noite o comandante de um exército romano (e triúnviro da República) e todo o seu estado maior.

Depois, levou-o para Alexandria. Cleópatra, ao contrário de António, estava perfeitamente consciente da precariedade da situação e do que era preciso fazer. Infelizmente para ela, Marco António não tinha, nem de perto, nem de longe, a sua clarividência e inteligência políticas. Cleópatra tentou fazer de Marco António e das suas legiões o suporte militar dos seus objectivos. Tentou aquilo que não conseguira com César. Simplesmente, com César teria conseguido juntar dois desígnios num único objectivo mais vasto. No fundo, os objectivos de César e de Cleópatra não eram irreconciliáveis. Com Marco António havia apenas o objectivo de Cleópatra e este era irreconciliável com os desígnios de quem então estava à frente dos destinos de Roma. Octávio teria que desaparecer.

Cleópatra incentivou Marco António à guerra com Octávio. Ele reuniu o exército e ela disponibilizou a sua frota. Ao desembarcar em Brindisi, sitiou a guarnição de Octávio. Mas os soldados de ambas as partes recusaram-se a combater, obrigando os seus generais a fazerem as pazes, que foram reforçadas com um casamento: o de António com a irmã de Octávio, Octávia. Os planos de Cleópatra goraram-se.

Todavia, Marco António não esteve muito tempo casado: mandou Octávia de volta para Roma e partiu com o seu exército contra os partos. Cleópatra foi ter com António a Antióquia, desaprovou a empresa, recusou-se a financiá-la, mas acabou por acompanhar o amante. Provavelmente não o deveria ter feito, pois teria sido a única forma de evitar que Marco António embarcasse numa expedição que foi um fiasco. Para mais, apesar de não ter tido nenhum êxito digno de menção, proclamou-se vencedor, ofereceu a si próprio um triunfo solene em Alexandria, indignando Roma, que se considerava a única depositária daquelas cerimónias e enviou uma intimação de divórcio a Octávia, rompendo assim o único vínculo que ainda o ligava a Octávio.

Para cúmulo da indignação de Roma, casou-se com Cleópatra, oferecendo como dote todo o Médio Oriente aos dois filhos que tivera com ela, e nomeou Cesarião príncipe herdeiro do Egipto e de Chipre. O Ponto, a Cilicia, a Capadócia, foram reconstituídas como reinos. Cesarião foi reconhecido ao mesmo tempo como herdeiro de César e, conjuntamente com Cleópatra, como rei do Egipto, ao qual ficava ligado a Síria, a Fenícia e Chipre.

Era o triunfo da política de Cleópatra. O Egipto retomava o seu papel hegemónico no Oriente. Desenhava-se assim no Oriente um enorme império dinástico, cujo centro deveria ser o Egipto, ao mesmo tempo que todos os países helenísticos eram percorridos por uma grande corrente de magnífico renascimento moral e cultural que neles deixaria profundos vestígios.

Todavia não é possível constituir um império baseado em forças militares exteriores a esse império. A base de recrutamento das legiões era a Itália, a Gália Cisalpina e as províncias limítrofes. O Oriente poderia fornecer tropa auxiliar, nunca o núcleo militar. Marco António não tinha lucidez política e sempre que saía fora da influência directa de Cleópatra, tomava decisões erróneas. A guerra era inevitável, mas Roma, sabiamente, não declarou guerra a Marco António. Para quê declarar guerra a uma nulidade política? Em 32, Roma declarou a guerra a Cleópatra e mais uma vez foi a supremacia naval que decidiu a vitória. Vencida em Actium (31) a esquadra de António, o império do Oriente, cujo suporte consistia apenas nas forças romanas de António, desmoronou-se. Octávio entrou como vencedor em Alexandria. António e Cleópatra suicidaram-se, e o prestigioso reino dos faraós foi incorporado no Império romano, do qual, sob o nome de Augusto, Octávio ia ser o único senhor.

Diz-se que quem não tem cão caça com gato. Foi o que Cleópatra tentou fazer. Só que aquele gato foi um fracasso.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

Orçamento de Estado para 14 AD

O Mercado de Trabalho

Publicado por Joana às 09:57 PM | Comentários (4) | TrackBack

Os Idos de Março de 44AC 2

A Economia Romana

Como explicar que o mundo romano, que manteve uma aparência de prosperidade financeira , embora com altos e baixos, desde unificação italiana, no apogeu da República, até Marco Aurélio, se arruinasse depois tão irremediavelmente? Não foi uma questão de personalidades. Depois de Marco Aurélio, Roma teve imperadores com grande capacidade e discernimento: os Severos, Aureliano, Diocleciano, Constantino, Juliano, etc., certamente melhores que a maioria dos imperadores da dinastia Júlio-Claudiana. Mas nenhum deles conseguiu opor um dique à decadência progressiva e fatal. Essa questão entronca com outras 1) teria existido em Roma uma economia capitalista? 2) Seria o Estado romano economicamente viável?

A monetarização da economia é uma das características do regime capitalista. Na Antiguidade existiram ilhotas de economia monetária: Babilónia, Fenícia, Grécia ou combinações de economia natural com áreas monetarizadas: Egipto (Império Novo) e o Império Persa dos Aqueménidas e, de uma forma mais alargada, o mundo helenístico.

Atenas era uma economia bastante monetarizada. A Ática, com menos de 3 mil km2, não conseguiria alimentar o meio milhão de habitantes que a povoavam no século de Péricles. Só subsistia com uma importante indústria alimentando um poderoso comércio de exportação de produtos industriais por troca com bens agrícolas (ou outros bens industriais). Quase metade daquela população era constituída por escravos.

A sucessiva ruína de todas aquelas ilhotas de economia pré-capitalista deve-se a vários factores. 1) Em primeiro lugar o serem ilhotas face a um mundo imenso bárbaro envolvente. A sua tecnologia mais avançada não era qualitativamente diferente de forma a assegurar-lhe uma superioridade militar decisiva e permanente sobre esse mundo; 2) em segundo lugar o facto de ter acontecido, em todos os casos, a progressiva fragilização da classe média, que fora inicialmente um dos motores da sua ascensão, mas que foi sendo eliminada pelas aristocracias dos ricos comerciantes. A existência do trabalho escravo facilitou essa fragilização e decadência; 3) a emigração, possibilitada pela abertura de vastos territórios à colonização, nomeadamente após as conquistas de Alexandre, e incentivada pelas crises políticas na cidade mãe, foi despovoando sucessivamente os grandes centros do mundo helenista, sempre que as crises sociais e financeiras os afectavam. Por todas estas razões as principais cidades gregas e helenistas passaram por períodos de ascensão, apogeu e declínio, relativamente curtos e desfasados no tempo. Atenas, Egina, Corinto, Rodes, Éfeso, Delos, etc. passaram sucessivamente por aquelas fases, com mais ou menos rapidez. Mesmo em Roma houve o progressivo despovoamento e desertificação do Latium, cuja população foi atraída quer pela vida ociosa da cidade, quer pela colonização e criação de novos municípios nas províncias.

Roma foi um caso de sucesso, apenas porque aquele ciclo foi mais longo, encontrou o caminho facilitado pela globalização das conquistas de Alexandre; dotou-se de uma técnica militar que embora não tivesse uma tecnologia qualitativamente diferente da dos seus inimigos, assentava num modelo de organização e disciplina que só modernamente voltou a conseguir-se.

Roma permaneceu em economia natural até à conquista da Magna Grécia (Itália do Sul 275 AC) ou ao começo das guerras púnicas (264 AC). A partir daí, o contacto com o exterior traduziu-se na monetarização progressiva da economia. A agricultura doméstica tinha dificuldade em concorrer com a agricultura egípcia, siciliana ou africana (África proconsular, correspondente ao norte da Tunísia actual). As crises agrárias do Lácio e do resto da península foram facilitadas pela importação maciça de escravos e pelo enorme afluxo de metais preciosos decorrente das conquistas e que ficou nas mãos da aristocracia. Esta riqueza conduziu a um capitalismo especulativo e financeiro, frágil na medida em que não assentava na produção sustentada de riqueza, mas na usura e na especulação usurária.

Em Roma havia uma indústria artesanal. Mas o capital em numerário, bastante abundante no fim da república e no início do império, não se dirigiu para a indústria, porque não encontra incentivos para tal. Roma não era uma cidade industrial. Em matéria de fábricas de grandes dimensões tinha apenas uma de papel e uma de corantes. Já desde os tempos antigos que a sua verdadeira indústria era a política, que proporcionava vias muito mais rápidas para obter lucros do que o verdadeiro trabalho. A fonte principal de riqueza dos senhores romanos eram a intriga nos corredores dos poderes e o saque das províncias. Gastavam muito dinheiro para fazer carreira. Mas, uma vez atingido qualquer cargo administrativo elevado, recuperavam tudo com grandes lucros, e investiam os ganhos na agricultura. Columela e Plínio deixaram-nos o retrato desta sociedade latifundiária e dos critérios que seguia para a exploração das fazendas agrícolas.

A pequena propriedade, que os Gracos, César, e Augusto tinham pretendido restaurar com as suas Leis Agrárias, não aguentara a concorrência com o latifúndio: uma guerra ou um ano de seca bastavam para destruí-la em proveito dos grandes domínios, que tinham possibilidades de resistir. Havia alguns grandes como reinos, escreveu Séneca, trabalhados por escravos que custavam pouco, mas que tratavam a terra sem critério nenhum, e especializados na criação de gado, que rendia mais do que lavrar os campos. Pastagens de dez ou vinte mil hectares, com dez ou vinte mil cabeças, não eram raridade.

A resistência ao capitalismo residia, em primeiro lugar, na própria economia doméstica, que estava muito implantada nos hábitos. Cada grande villa tinha os seus moinhos, os seus fornos, forjas, carpintarias, oficinas de tecelagem e vestuário. Nas villas mais ricas havia mesmo ourives, pintores, arquitectos, escultores, etc.. A grande aristocracia fornecia-se nos seus domínios, baseada no trabalho de escravos ou libertos. O capitalismo moderno implantou-se porque destruiu a economia doméstica dos domínios feudais, através da revolução tecnológica, da divisão do trabalho e do embaratecimento drástico dos produtos industriais. O atraso tecnológico da antiguidade não permitiu esse desenvolvimento. Algumas ideias, como a máquina a vapor de Hieron, não tinham quaisquer possibilidades de passarem à prática, pela inexistência de uma base técnica que o permitisse. Não passavam de trabalhos académicos, curiosidades filosóficas. Sem ruptura técnica a indústria capitalista, baseada na divisão do trabalho, na especialização das tarefas e na grande produção, não consegue competir com a indústria doméstica, nomeadamente quando o poder político está nas mãos dos que detêm os domínios onde essa indústria se desenvolve.

Mas, não havendo aperfeiçoamentos técnicos, o capitalismo não se poderia desenvolver baseado na utilização de um factor de produção a baixo preço o trabalho escravo? Houve tentativas nesse sentido, mas que não deram resultado. Em primeiro lugar um escravo tem um custo de aquisição (ou de criação, quando nasce na casa do dono) e de manutenção. Esse custo de manutenção é independente das flutuações económicas (e em altura de crise, obviamente se perde dinheiro na venda de um escravo); em segundo lugar tem uma produtividade inferior à do trabalhador livre (tem menos incentivos a aperfeiçoar-se e tem menos rapidez de execução); finalmente este tipo de trabalho indiferenciado não incentiva o aparecimento da divisão do trabalho. Portanto, o factor de produção trabalho escravo não era apetecível em termos de investimento capitalista. Em termos de rendibilidade deste factor de produção, ele não era competitivo economicamente. Essa situação foi admitida por Columella, que escreveu sobre as questões técnicas da agricultura, e considera o trabalho escravo como ineficiente, ponto de vista que é também admitido por Plinio.

As únicas indústrias orientadas segundo critérios capitalistas eram as extractivas. O proprietário do subsolo, teoricamente, era o Estado, que no entanto entregava a sua exploração, por concessão, aos particulares. Os custos de produção eram mínimos, porque o trabalho nos poços era confiado exclusivamente a escravos e a forçados, aos quais não se devia pagar nenhum salário e que não era preciso segurar contra qualquer acidente. Mas as minas foram exploradas até à sua exaustão (de acordo com as condições técnicas de então), e nos últimos séculos do Império a sua importância decaiu, nomeadamente no que se refere aos metais preciosos, base do numerário. A estatização da indústria mineira, medida tomada por Augusto numa tentativa para superar a diminuição da produção mineira e receber directamente os lucros da extracção, apenas acelerou o seu declínio.

Os escravos, bastante numerosos em Itália no período de transição entre a república e o império (constituindo cerca de 30% a 35% da sua população), eram frequentemente utilizados mais por ostentação que pela sua rendibilidade. Com o fim das conquistas deixou de haver o afluxo de escravos até então existente e os próprios mecanismos sociais baixo saldo demográfico, alforrias (muito numerosas por testamento), etc. encarregaram-se de fazer diminuir o peso dos escravos na sociedade romana. O colonato e outros regimes laborais substituíram o trabalho escravo que nos últimos dois séculos do império seria insignificante.

Um outro obstáculo foi que Roma, a capital do império, era também a capital da ociosidade. A população vivia numa semi-ociosidade. A distribuição livre de cereais pelos proletários romanos que, desde Clodio, em 58AC, se fazia gratuitamente, foi modificada por César e convertida num Rendimento Mínimo Garantido, pois foram excluídos das listas aqueles que tinham meios mínimos de subsistência. Os 320 mil romanos até então alimentados pelo Estado ficaram reduzidos a 150 mil, fazendo-se, além disso, uma revisão anual dos contemplados. Durante o seu curto governo conseguiu igualmente César estabelecer nas províncias cerca de 80 mil colonos, quer veteranos das suas legiões, quer parte da plebe assistida pela anona. Todavia após a morte de César aquele número subiu pouco a pouco, e o número dos que viviam permanentemente da anona manteve-se sempre flutuando à volta de 200 mil, apesar das distribuições diversas de terras nas províncias aos proletários romanos. Essa distribuição gratuita de víveres adquiridos no Egipto, Sicília e África proconsular tinha como contrapartida o dinheiro que Roma sacava às províncias. O comércio romano baseava-se na espoliação indirecta reembolsava as importações com os impostos com que taxava as províncias. Roma era uma cidade de pedintes.

Subvencionar e distrair a população de Roma tornou-se, depois de César, uma necessidade política. Além das distribuições gratuitas de cereais, os jogos constituíam um dos serviços públicos mais importantes do Estado. Os dias feriados passaram de 65, na época de César, para 135 no tempo de Marco Aurélio, e depois para 175 dias. A partir desta época pode dizer-se que a população de Roma passava a sua vida nos teatros, anfiteatros e no circo. O circo era o seu templo. No resto do tempo discutia-se os jogos do dia anterior ou os do dia seguinte. Este sistema manteve-se mesmo após o fim do Império do Ocidente, até que a destruição de Roma na sequência da reconquista da Itália, no tempo de Justiniano, despovoou a cidade (554). Foi para ganhar popularidade que Cómodo descia à arena (aliás, este facto e o nome do pai dele, são as únicas coisas verídicas no recente filme Gladiador). O mais grave dos jogos era o de promover a crueldade, a luxúria e a cobardia na populaça. Graças a este Estado Providência, a população vivia e divertia-se, com um trabalho muito moderado ou mesmo nulo. A plebe romana descuidada, apenas se interessava pelos seus prazeres e, depois de cristã, pelas controvérsias religiosas. As grandes ocorrências políticas passaram por esta populaça amorfa e inerte, como nuvens longínquas. Esta espantosa atonia da população, o amolecimento da sua vontade é o reverso deste sistema e está em completo contraste com o interesse pela coisa pública, ainda evidente no tempo de César, como se percebe pela reacção da plebe romana à arenga de Marco António nos funerais de César.

O comércio estava na mão de não romanos. Quando se refere a importância de italianos nas rotas comerciais do império, ou os 80 mil mercadores massacrados por ordem de Mitrídates, são quase sempre italianos do sul, que nos séculos anteriores haviam feito parte do mundo helenístico (Magna Grécia). O comércio estava nas mãos dos povos orientais sírios e judeus. A cidade mais activa no tempo do Império era Alexandria, que tinha como hinterland o Egipto, que era a província mais habitada do império (7 milhões de habitantes - 12% do império). Outra cidade com uma actividade económica importante era Antioquia da Síria. Roma seria apenas um Moloch consumidor e estéril.

A agricultura também não era apetecível como base de uma economia capitalista. A auto-suficiência dos grandes domínios e o facto de Roma ser abastecida pelo Estado não permitia a exploração dos latifúndios numa base capitalista. Os latifúndios foram os antecessores da propriedade feudal, nunca a base para um desenvolvimento capitalista. A rarefacção dos escravos e o facto dos libertos e colonos, sem outros meios que os seus braços, serem a nova base do trabalho agrícola, facilitou a sua passagem a servo de gleba a protecção do senhor em troca de ficar ligado permanentemente à terra.

Portanto Roma constituiu uma sociedade cuja classe superior era de uma enorme riqueza, obtida directa ou indirectamente através da espoliação de todo o mundo antigo. As riquezas produzidas durante séculos pelas civilizações da Antiguidade Oriental e Greco-helenística foram drenadas para Roma. Todavia a base sustentável da riqueza não é o capital-moeda ou os tesouros artísticos, mas sim o capital produtivo, investido em meios de produção. Essa base não existiu em Roma. O aparente fulgor do Alto Império (de Augusto a Marco Aurélio) escondia uma decadência progressiva e inelutável, pela inadequação da base económica e das instituições, que emergiu como uma catástrofe logo que a exaustão das minas e o deficit permanente das transacções com o exterior levassem ao colapso da economia monetária. Uma das razões da conquista da Dácia, por Trajano, foram as minas de ouro aí existentes.

Como escrevi anteriormente Plínio, século e meio depois de César, no tempo de Trajano, queixava-se das importações sumptuárias do Oriente (Índia, Pérsia, etc), sem contrapartida de exportações, que, segundo ele, ascenderiam a 100 milhões de sestércios por ano (cerca de100 milhões de , à cotação actual do ouro, ou 5 vezes mais em termos de paridade de poder de compra, segundo estimei) o que é de facto uma soma avultada (cerca de 5% da despesa pública anual ou 0,6% do PIB romano segundo estimativas que fiz então). Não é possível, durante dois séculos, manter esta sangria em numerário, sem contrapartidas de criação interna de riqueza. No caso de Roma, a dívida com o exterior levou ao esgotamento do numerário e à cunhagem de moeda de teor cada vez mais baixo (o antoninianus chegou a ter um teor de prata de menos de 2%! não passava de uma moeda de cobre e chumbo, com um revestimento de prata). A reforma monetária de Diocleciano tentou inverter a situação, mas foi sol de pouca dura, até porque foi acompanhada de uma estatização sufocante da actividade económica e da vida social que levou ao colapso do império, mais por implosão interna, que por acção dos bárbaros.

Neste entendimento, as sucessivas crises políticas que ocorreram a partir do fim do reinado de Marco Aurélio e até Diocleciano, com o seu cortejo de guerras civis, invasões bárbaras, epidemias, confiscações, etc., levaram a uma calamitosa decadência económica, com a desaparição do numerário, aniquilamento do comércio e regresso à economia natural. Roma havia atingido uma condição económica que tornava quaisquer leis impotentes e ineficazes, O Império Romano nos séculos III e IV não conseguia sustentar os seus habitantes, manter a sua administração e pagar às suas tropas. A base económica da Idade Média havia começado.

Portanto, a economia romana não foi uma economia capitalista, mas o grau de monetarização que atingiu e a grande extensão atingida pelo comércio que a globalização romana permitiu, criaram formas contratuais capitalistas. Percebe-se isso nas doutrinas desenvolvidas pelos juristas romanos sobre a regulamentação das relações económicas. Eles construíram uma ordem jurídica da propriedade privada, cujos direitos não tinham coacções extra-económicas, e levaram a liberdade contratual a um ponto que, em muitos aspectos, se mostra perfeitamente apropriada às condições do capitalismo moderno. Os traços basilares do Direito Romano reflectem a característica predominantemente individualista da estrutura económica romana. Esse individualismo sem limites considera lícito o próprio jus abutendi (Direito de abusar; isto é, direito de dispor da propriedade sem qualquer restrição), contrário, por exemplo, aos princípios éticos de Aristóteles.

Provavelmente por isso, Aristóteles foi a base do pensamento económico medieval cristão e do pecado do lucro, enquanto o Direito romano foi a base jurídica onde se ergueu o capitalismo.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

Orçamento de Estado para 14 AD

O Mercado de Trabalho

Publicado por Joana às 09:36 PM | Comentários (3) | TrackBack

Os Idos de Março de 44AC 3

Caio Júlio César

César nasceu em Roma no ano 100 AC (ou 102AC) de uma família aristocrata pobre, que fazia remontar as suas origens a Anco Márcio e a Vénus, mas que mas que nunca se ilustrara por qualquer outra coisa mais tangível. Embora de origem nobre, pertencia no entanto ao partido democrático por ser sobrinho de Mário. Foi notável a quantidade de mulheres que teve, entre esposas e amantes. Mas também o inverso ... Curião, num discurso, chamou-lhe o «marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos».

Esta declaração tem a ver com César, moço de 17 anos, se ter tornado o favorito de Nicomedes, rei da Bitínia, que tinha um fraco por efebos. Segundo Suitas, no dia do seu triunfo das Gálias, os soldados cantavam: «Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem...». Cícero, a propósito da defesa que César fez de Nisa, filha de Nicomedes disse: «Passemos sobre tudo isto... Sabemos o que ele te deu e o que de ti recebeu» e sem menoscabo de Cícero, embora do partido adverso, considerar César o primeiro orador do seu tempo.

Sila, quando instaurou a ditadura, ordenou a César que se divorciasse de Cornélia, filha de Cina, alto dirigente do Partido democrático. César que, com menos de 20 anos então, já ia na 2ª mulher, recusou-se. Foi condenado à morte e o dote de Cornélia foi confiscado. Mas Sila acabou por desistir da pena capital e mandou-o para o exílio. Esta recusa teimosa de César é estranha porque o repúdio da 1ª mulher e o casamento com Cornélia foi um acto de conveniência. Seria certamente o orgulho de César a afirmar-se. Casaria sucessivamente com Pompeia (a mulher de César, acusada de ultraje ao pudor e à religião) e com Calpúrnia. E durante o seu matrimónio com Calpúrnia, casou-se no Egipto com Cleópatra!

César só regressou a Roma depois da morte de Sila, onde exerceu diversos cargos: membro do colégio dos pontífices, tribuno militar, questor, edil e era pretor quando rebentou a conspiração de Catilina, que havia sido, anteriormente, aliado de César e Crasso. Apesar de tal poder levantar suspeitas, procurou, sem êxito, salvar da morte os chefes dos conjurados entretanto aprisionados. Foi depois nomeado propretor em Espanha, onde combateu os rebeldes, e regressou a Roma com a fama de hábil cabo de guerra e de administrador competente, e também com uma grande riqueza.

Apoiado pelo exército e pelo povo, em 60 AC, Júlio César foi nomeado cônsul juntamente com Bibulo, a quem se sobrepôs de tal forma que se dizia: Vivemos sob o consulado de Júlio e César. Era costume baptizar o ano com o nome dos dois cônsules o ano 59 ficou assim conhecido como «o de Júlio e César» Enfrentando a hostilidade do Senado, fez promulgar leis importantes para uma melhor administração das províncias e para punir a concussão. Impôs que todas as discussões que se realizassem no Senado fossem registadas e publicadas diariamente. Assim nasceu o primeiro jornal, o Acta diurna, gratuito, pois era afixado nas paredes, de maneira que todos os cidadãos pudessem lê-lo e saber aquilo que faziam e diziam os seus governantes. A invenção teve um enorme alcance, porque sancionou o mais democrático de todos os direitos a transparência da informação sobre os actos governativos.

Estreitou a aliança com Crasso e Pompeu (que embora do partido aristocrático se tinha malquistado com o Senado devido à frieza com que fora recebido, depois dos seus triunfos no Oriente, e pela recusa daquele em distribuir pelos seus soldados as terras que lhes havia sido prometidas), tomando para lugar-tenente o filho do primeiro e casando a filha com o segundo. Mas o poder requeria, além do dinheiro, poder-se dispor dos exércitos. Com tal fim, os triúnviros, a coberto de um voto dos comícios, partilharam entre si o império. César ficou com o governo da Gália, Crasso com o da Síria e Pompeu com o da Espanha (59). Os triúnviros tiveram sorte diferente. César, entre 58 e 50, após uma guerra duríssima, conquista a Gália e aproveitou os enormes tributos que aí arrecadou para sustentar a fidelidade dos seus partidários. Crasso morre numa expedição contra os Partos (53) e Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado para pôr fim às perturbações sociais em Roma.