« fevereiro 2005 | Entrada | abril 2005 »

março 31, 2005

A Maldição da Economia

A Economia é uma ciência maldita: exige-se-lhe que explique tudo; espera-se que resolva tudo e quando a conjuntura económica não está de feição é o descrédito que se abate sobre ela. É estranho o que se passa com a economia. A nenhuma ciência se exige tanto. Nenhuma outra ciência é encarada de forma tão totalitária, tão absoluta. Nenhuma outra ciência é esconjurada e os seus profissionais desautorizados sempre que uma contrariedade acontece.

Houve o maremoto do sueste asiático, que se saldou em mais de 200 mil vítimas e ninguém, que eu saiba, acusou a Geologia, nem a Geofísica, nem a Tectónica. Foram acusadas as autoridades que não intervieram a tempo, mas os profissionais daquelas ciências passaram incólumes. Limitaram-se a explicar, em frente de gráficos coloridos, o deslizamento de umas placas tectónicas, com a mesma tranquilidade que explicariam a descida de um garoto num escorrega. O país está a ser vítima de uma seca terrível, os metereologistas continuam tranquilamente a prever tempo seco para os próximos dias e ninguém lhes pede satisfações, ninguém escreve indignado para as Televisões exigindo o seu despedimento. Fazem-se novenas; procissões: imprecam-se os deuses, mas metereologistas e geofísicos continuam a gozar da mesma respeitabilidade e credibilidade.

Os acidentes de viatura sucedem-se num cortejo macabro e ninguém põe em causa ou lança o anátema sobre as equações do movimento da Mecânica Clássica de Newton. Poderia citar exemplos decisivos em todas as outras ciências. Em todas se verifica o mesmo: a responsabilidade é dos outros, de erros humanos, ou de calamidades naturais. Nunca das ciências que tutelam a desgraça nem dos seus profissionais.

Ora a Economia é uma ciência com objectivos simples. Analisar as forças estáveis que caracterizam o enquadramento onde os agentes económicos interagem, as condições de base da actividade económica; analisar as estruturas dos mercados, ou seja as características do ambiente em que decorrem as transacções entre esses agentes; analisar as estratégias desses agentes referindo-as às estruturas onde estes se movem e agem; analisar os resultados obtidos pelos agentes económicos e estabelecer relações funcionais para avaliar em que medida esses resultados deslocam as condições de base da actividade económica; alteram as estruturas em que essa actividade se desenvolve e condicionam as estratégias dos agentes. E como todo este processo interage e se formam os sucessivos equilíbrios. E isto para agentes económicos individuais (pessoas e empresas) ou para os grandes agregados.

Para conseguir esse desiderato, a economia constrói modelos que expliquem o comportamento dos agentes económicos e como variam as variáveis e parâmetros micro e macroeconómicos. As suas bases são simples a partir dos conceitos de escassez (se não houvesse escassez de recursos se estes fossem infinitos não haveria economia) e da análise marginal, estabelece as equações explicativas. Exactamente o mesmo tipo de equações e os mesmos processos matemáticos (as funções de Lagrange) que aqueles que conduzem às equações de movimento da Mecânica Clássica.

A Economia apenas explica o que pode acontecer se forem introduzidas alterações no modelo que inflictam quer as condições de base, quer as estruturas, quer os comportamentos, quer os resultados. A Economia não diz o que os agentes económicos devem fazer, nem lhes entoa prédicas moralistas. Essa é a função de sacerdotes, psicólogos, fazedores de opinião, etc.. A Economia não é responsável se os agentes económicos constroem os seus objectivos em função dos seus interesses pessoais e do seu egoísmo. A Economia apenas tem que reconhecer isso, construir os modelos explicativos baseados nesses dados de base e determinar, grosso modo, os resultados para esses agentes e para a sociedade, face às condições de base e às estruturas de mercados.

Responsabilizá-la pelos comportamentos dos agentes económicos, é o mesmo que os déspotas orientais faziam, quando matavam o mensageiro. Não foram os economistas que fizeram com que os agentes económicos agissem de acordo com os seus interesses pessoais. Apenas descobriram que o faziam e calcularam, através dos modelos explicativos, que uma sociedade cuja economia funcionasse em perfeita liberdade contratual, sem entraves, nem barreiras, atingiria um óptimo de funcionamento.

Também calcularam a perda de eficiência que as violações das condições estruturais da concorrência induziriam no bem estar económico da sociedade, quer essas violações fossem endógenas, ou seja, resultassem do próprio funcionamento da actividade económica através das estratégias de agentes económicos, quer fossem exógenas, isto é, resultantes das modificações operadas pelo poder político, ou outros poderes, nas condições de base, nas estruturas, ou nos resultados.

Exorcizar a economia por alertar que uma dada medida irá traduzir-se num certo (mau) resultado é o mesmo que execrar os avisos que nos alertam que se fizermos a curva a mais de 80km/h corremos o risco de nos despistarmos. É uma completa imbecilidade.

Obviamente que são os políticos que tomam as decisões. Cabe aos economistas elencar os resultados possíveis dessas decisões. Também é evidente que em modelos onde há milhões de decisores que se movem por interesses cujas causas nem sempre são absolutamente identificáveis, podem ser construídos modelos explicativos diferenciados, quer por convicção científica, quer para suportar determinadas opções políticas.

O mesmo sucedeu na mecânica, que à medida que se foi aprofundando a observação empírica se verificou que, fora de certos limites, a mecânica clássica perdia valor explicativo, e se criou a mecânica relativista. Igualmente em economia, o refinamento da análise vai progredindo, quer com o aumento das possibilidades de introduzir no cálculo milhões de observações e indivíduos, quer com a verificação dos resultados das medidas políticas tomadas exogenamente e do funcionamento endógeno do próprio modelo.

Há uma teoria que está irremediavelmente liquidada: a convicção que era possível gerar equilíbrios económicos eficientes sem ser em mercado e utilizando a sua capacidade de auto-regulação. Desde sempre, todos os regimes e políticas que se basearam em preços administrados e no planeamento das quantidades a produzir, conduziram ao completo desastre.

Talvez por isso a má vontade contra os economistas e a tendência para os responsabilizar pelas negligências humanas que conduziram aos desastres económicos os moralistas não suportam uma teoria que se baseia nos instintos dos homens, nos seus vícios e nas suas virtudes. Os moralistas não suportam a realidade e preferem ignorá-la, pregando utopias e exorcizando a realidade do comportamento humano.

Querem um universo asséptico. Infelizmente ele não existe e as tentativas para criar o homem ideal conduziram a holocaustos à liquidação física daqueles que não se enquadravam nesse ideal.

Publicado por Joana às 11:53 PM | Comentários (69) | TrackBack

março 30, 2005

É Oficial, veio no Público

Quer a Esquerda, quer a Direita, são Iliberais

Eu já temia que isto acontecesse. Há tempos escrevi aqui que «não existe no espectro político português um projecto liberal sólido e coerentemente assumido. Há razões que têm séculos: a nossa aversão ao risco e à inovação e a inveja mesquinha que se instalou na nossa sociedade, em vez do incentivo pela afirmação pessoal. Outras têm a ver com a génese do actual sistema político». E esta frase simples e linear, tenho-a glosado aqui em diversos tons e figuras de retórica. Hoje, JMF tornou isto oficial: «em Portugal não é preciso ser de esquerda para desconfiar do mercado e da economia liberal: há muita gente de direita que pensa da mesma maneira. Neste domínio a cultura política dominante tanto é uma herança da Revolução ... como do salazarismo corporativista».

E continuou, implacável, citando o livro oficial da antiga "Organização Política e Administrativa da Nação", do antigo 6º ano de Liceu, , onde condenava os Estados liberais, pois estes acreditavam que "o equilíbrio social resultaria do simples jogo da liberdade e da livre concorrência ... Da excessiva liberdade resultaram as mais flagrantes desigualdades económicas e as maiores injustiças sociais.".

Mas isto é o que aqueles que me contestam, me acusam! Afinal não passo de uma vítima a posterior do salazarismo! O salazarismo vem do fundo dos tempos apontar-me o dedo acusador pela mão de alguns prestimosos comentaristas.

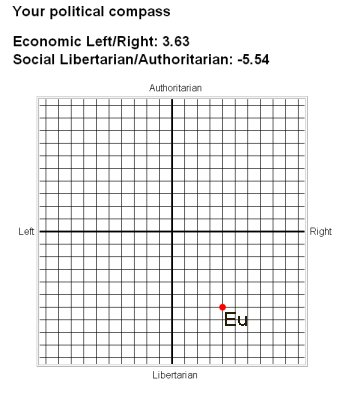

Ainda ontem eu, ingenuamente, sublinhava que «a verdadeira clivagem na sociedade ... sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado ... e aqueles que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica ... etc». Hoje verifico que não há, desgraçadamente, qualquer clivagem. A nossa classe política, segundo consta na redacção do Público, está toda no 3º quadrante (esquerdo-inferior) do Political Compass. Não há clivagem que nos valha.

Continuei a investigar, e verifiquei que, entre os líderes mundiais apenas Nelson Mandela e o Dalai Lama se situam nesse quadrante. O Dalai Lama?! E ainda há dias me imprecavam por eu apelidar toda aquela gente de bonzos! Não será o Dalai Lama, o chefe de bonzos? Porquê os bonzos se terem abespinhado por eu os designar pela sua verdadeira identidade, agora certificada pelo Political Compass.

Os líderes terceiro-mundistas estão no 4º quadrante (esquerdo-superior) e os líderes ocidentais, de esquerda ou de direita, no 1º quadrante (direito-superior). Ou seja, os nossos políticos estão completamente fora do circuito político. Apenas estão aptos para orquestrar aquelas compridas e esquisitas tubas dos monges tibetanos, ecoando pelos vales gelados e profundos dos Himalaias. É lá que poderão ser encontrados quando o país chegar à bancarrota, liderado por estes políticos-bonzos.

Fui a correr fazer o teste e verifiquei a razão porque sempre olhei com distanciamento cínico e crítico os políticos: estava no 2º quadrante, igualmente arredada de todos. Parece que Friedman também está nesse quadrante, assim como os Democratas Liberais britânicos, mas estes concorrem às eleições apenas por desporto, levados pelo fair-play britânico, não para ganharem.

Assim sendo, temos que viver com o que temos líderes políticos estatizantes qualquer que seja a sua cor política.

Há todavia uma luz ao fundo do túnel. Depois de abandonarem a política, os anteriores políticos abandonam a sua opção estatizante e refugiam-se todos no 2º quadrante António Barreto, Medina Carreira, Daniel Bessa, ... todos (ao que julgo...). Até Silva Lopes, ainda há pouco nas lides políticas, e agora a defender a redução dos salários da função pública «não podemos continuar a aumentar o vencimento dos funcionários públicos e provavelmente vamos ter de os diminuir, em termos reais. As pessoas não querem ouvir isto, mas infelizmente é assim», dando um vertiginoso trambolhão para o 2º quadrante.

O futuro está nos desalojados políticos. São eles que nos vão tirar deste escolasticismo medieval, deste aristotelismo serôdio, que nos arruína sem apelo nem agravo.

A menos que, quando regressarem à política, voltem a ser seduzidos pelo apelo estatizante ...

Publicado por Joana às 09:04 PM | Comentários (79) | TrackBack

março 29, 2005

Esquerda e Direita?

Vendo as coisas de uma forma mais abrangente, será uma simplificação afirmar que questão da equidade de acesso à comunicação social se põe entre esquerda e direita. Por exemplo, o PCP é um partido que se diz de esquerda, mas cujas opiniões só têm audiência na comunicação social quando se referem às questões fracturantes tão ao gosto dos politicamente correcto. Em contrapartida, quando Chirac afirma que o liberalismo seria tão desastroso como o comunismo e inviabiliza, ou pelo menos protela, a aprovação da directiva Bolkestein, que pretendia iniciar o processo de liberalização da prestação de serviços no espaço comunitário, tem o beneplácito e o aplauso da esquerda estatizante.

A clivagem, a verdadeira clivagem na sociedade actual europeia e, muito especialmente, na sociedade portuguesa, é entre aqueles que defendem este modelo social estatizante, ancilosado, onde todos, agentes económicos, agentes culturais, militantes de organizações não-governamentais", etc., se julgam, por igual (como se vivessem na miséria e na exclusão social), com direitos inalienáveis a auferirem dos subsídios que reputam justos para bem exercerem a sua actividade, ou que aspiram pela tranquilidade de uma sinecura num asiloestatal e aqueles que estão no lado oposto, que acham que a inovação e o progresso só se conseguem aceitando o risco, que a democracia só existe na plenitude se for acompanhada pela liberdade económica e que ao Estado apenas cabe assegurar a protecção da sociedade e a sua libertação dos entraves que possam limitar a liberdade económica, e as transferências necessárias para manter o objectivo permanente da igualdade das oportunidades e da equidade na política de educação, segurança social, justiça, etc..

A clivagem voltou a ser entre o pensamento escolástico medieval, herdeiro de Aristóteles, que só se preocupava com a repartição dos bens de forma a torná-la coerente com a moral que pregava para a sociedade, e que considerava a produção como um dado adquirido, e o pensamento daqueles que acham que o ênfase se devia pôr do lado da produção que não é, ao contrário do que os escolásticos pensavam, um dado adquirido, e que só uma sociedade economicamente eficiente e produzindo em abundância, pode assegurar uma repartição de bens que, não sendo embora coerente com essa moral meramente distributiva, é coerente com uma distribuição que evite a exclusão social e mantenha a economia a funcionar perto do óptimo.

Do lado escolástico, medieval, aristotélico, está a maioria da esquerda, nomeadamente a esquerda da esquerda, mas também parte significativa dos políticos de direita, nomeadamente daquela que mais perto tem vivido das sinecuras do poder. A transformação do Estado no actual Moloch que nos suga a seiva vital, foi começada por Cavaco Silva; Guterres apenas a acelerou de forma descontrolada e a tornou insustentável. Durão Barroso nada fez de substantivo contra esse Moloch, quer por falta de coragem, quer por falta de convicção. Santana Lopes poderia ter o benefício da dúvida, dadas as circunstâncias em que exerceu o seu curto mandato, mas com Bagão Félix no governo não me parece que esse benefício deva ser concedido.

Voltámos a meados do século XVIII, mas tendo os protagonistas os papéis invertidos. Os que se julgam os detentores das luzes estão do outro lado.

Publicado por Joana às 11:25 PM | Comentários (27) | TrackBack

Os Vigilantes

Reina uma profunda preocupação entre os detentores das verdades absolutas e do politicamente correcto que, desde há décadas, parasitam a comunicação social. Esta, por duas ou três vezes, deu ultimamente a lume artigos ou dossiers sobre uma eventual crise da Direita, sobre a provável necessidade de refundar a Direita, etc.. Para esse desiderato foram auscultados diversas figuras da direita (hesito em chamar-lhes intelectuais, porque para obterem essa categoria necessitariam situarem-se noutras áreas políticas). Foi demais! Vicente Jorge Silva verberou imediatamente no DN essa prática insolente e escreveu indignado que as opiniões que neles [os órgãos de comunicação social] hoje prevalecem - entre directores editoriais e a maioria dos colunistas - são claramente de direita.

Obviamente Vicente Jorge Silva exigiria que o debate sobre o futuro da direita e sobre as suas crises e refundações fosse feito por verdadeiros e robustos intelectuais, detentores das verdades absolutas, em suma, escrevinhadores da esquerda.

É um facto que este governo tem sido obsequiado com um pacto de silêncio e uma simpatia indisfarçável, enquanto que o governo de Durão Barroso foi, desde o início, objecto do terrorismo verbal mais absoluto e que o governo de Santana Lopes foi entregue pelo PR à vigilância popular logo na indigitação. É um facto que idênticas declarações contraditórias de titulares de cargos públicos, sobraçando idênticas pastas, foram trapalhadas hilariantes no governo anterior e agora deslizes irrelevantes que não beliscam craveiras de indiscutível valimento.

Mas essa aparente discrepância faz parte da natureza das coisas. Não colhe para as interpretações de Vicente Jorge Silva. Não se deve esperar equanimidade de critérios, ou mesmo misericórdia, para com os infiéis. Os infiéis vivem em pecado pela sua própria natureza. Não foram iluminados pela graça divina da verdade absoluta. Deixar que alguns despontem, ao de leve, na comunicação social é uma heresia que deve ser condenada liminarmente.

Nem todos. O neófito quando entra no aprisco é adulado como o filho pródigo da parábola bíblica. Foi o que aconteceu ao Freitas do Amaral. Mas é isso que têm em comum as verdades absolutas, quer as reveladas por reverberação divina, quer as inerentes à missão histórica que um grupo social se atribuiu, de salvar a humanidade mesmo contra vontade desta, nomeadamente quando os exemplos práticos desses salvamentos se saldaram em desastre calamitosos.

Publicado por Joana às 07:55 PM | Comentários (38) | TrackBack

março 28, 2005

A Morte do PEC

O Pacto de Estabilidade e Crescimento acabou. Foi vítima da sua excessiva rigidez e de ser o próprio país que obrigara a sua adopção, como condição necessária da criação do euro, a violá-lo repetidamente. O que é preocupante não foi a sua flexibilização esta teria que ocorrer. O que é preocupante foi a forma atrabiliária, sem coerência e sem critérios inequívocos, como essa flexibilização ocorreu. Não foi o júbilo por se ter conseguido um avanço; foi um suspiro de alívio, por ter acabado um empecilho. O Ministro das Finanças francês foi claro: o novo pacto é "Mais político e menos tecnocrático". Em linguagem política leia-se: passou a depender das necessidades eleitorais e não de critérios técnicos.

Mantêm-se os limites de 3% (défice) e 60% (dívida pública), mas com uma leitura flexível. São toleradas violações desde que ligeiras e temporárias, quando haja um crescimento fraco ou por causas pertinentes: reformas estruturais, investimento em I&D, custos de unificação(!) (exigido pela Alemanha), a elevada contribuição para o orçamento comunitário, cooperação internacional e despesas militares (da lavra da França), custos com as reformas dos sistemas de pensões (a pedido dos Estados do Leste) .... A UE arrisca-se, em vez de um Pacto de Estabilidade e Crescimento, a ter um Pacto de Flexibilidade e Salve-se-quem-puder. Será a vitória da hipocrisia política sobre o rigor tecnocrata.

O fim do PEC, uma regra geral e clara, e a sua substituição por um mecanismo abstracto, que pode ter leituras diversas, ser objecto de regateio e de fácil conluio entre Estados (eu apoio-te nesta questão e tu proteges-me naquela ...), introduz a arbitrariedade na avaliação das situações orçamentais dos Estados membros. Arbitrariedade que só favorece os Estados maiores e mais ricos.

No caso dos países pouco avessos a rigor orçamental, como Portugal, as consequências podem ser mais nefastas. Até à data, o limite de défice orçamental era uma barreira clara e quantificada que estava ali, e para a qual haveria punição se fosse ultrapassada. Agora não.

Ora o excesso de despesa leva a um aumento da procura, induzida pelo aumento do rendimento disponível, um aumento concomitante das importações (parte significativa do aumento do consumo dirige-se a bens importados), à degradação do nosso saldo de transacções com o exterior, a um desequilíbrio cada vez mais grave das nossas variáveis macroeconómicas, a uma diminuição da nossa competitividade com o exterior e ao nosso declínio económico. E o mais grave é este ser um processo económico e social ao qual cada um tenderá a dar a explicação mais conveniente em termos de dividendos políticos.

Antes havia um número. Um número imposto por Bruxelas. Podia criticar-se, mas ele erguia-se perante nós como uma força exterior e incontornável. Agora há a flexibilidade. Será que a classe política que nos governa e que tão cobarde se tem mostrado relativamente a soluções de fundo, tem coragem para impor as medidas de saneamento financeiro face os lobbies ou às clientelas políticas que acenam com a flexibilidade?

Nos últimos anos criaram-se e fortaleceram-se instituições credíveis e independentes do poder político, deu-se mais autonomia e independência aos Bancos Centrais, e criou-se do Banco Central Europeu. Sempre com o intuito de evitar que os políticos tomassem decisões com as palas postas, impedindo de ver tudo o que não se relaciona com as necessidades eleitorais. Devemos ao defunto PEC que a nossa deriva financeira não nos tivesse levado ao abismo. Não foi aos nossos governantes. Eles apenas agiram pressionados pelo PEC e não pelos seus instintos naturais.

Este novo pacto, se não for balizado com critérios quantificados e cuja aplicação não levante dúvidas nem consiga ser iludida, pode tornar impossível, em Portugal, o estabelecimento de uma política rigorosa de controlo das finanças públicas. Com a agravante que enquanto a violação de um limite do défice se vê ao fim de um ano, a estrada que conduz à ruína económica pode percorrer-se muito para além de sinalizações inócuas e sem coimas. Pode percorrer-se até ao abismo.

Publicado por Joana às 11:37 PM | Comentários (24) | TrackBack

março 22, 2005

Questão Inútil

A altercação na AR entre Freitas do Amaral e Marques Guedes sobre as afirmações produzidas pelo primeiro, comparando Bush a Hitler, ou mais rigorosamente, "Dá dez razões para considerar Bush um político de extrema- direita. Em quatro delas expressa uma equiparação a Hitler, em três a Salazar, em duas a Pinochet e numa ao generalíssimo Franco" é completamente despicienda. Quem poderia considerar-se ofendido seria o PR dos EUA. Ora os presidentes americanos têm uma longa, gloriosa e invejável tradição de lidarem com políticos europeus que, nas respectivas juventudes, queimaram as efígies dos seus antecessores nas praças públicas das respectivas capitais. Alguns chegaram inclusivamente a Secretários Gerais da NATO.

Pode alegar-se que os outros o fizeram na juventude, enquanto Freitas o fez na senectude. Mas isso apenas mostra um espírito buliçoso, jovem e lúdico. Poderia inclusivamente alegar-se que o fez relativamente ao presidente americano actual e não a um seu antecessor, mas tal não é relevante porque Bush certamente se acha no mesmo direito e com a mesma estatura dos seus antecessores. Para além de queimar a efígie do presidente americano como instituição, Freitas personalizou o serviço fê-lo relativamente ao presidente americano com cuja administração irá conviver diplomaticamente. Não foi qualquer antigo presidente americano cujo nome se perde nas brumas da memória. E esse toque pessoal será certamente apreciado na Casa Branca.

Depois da crise juvenil em plena senectude, Freitas fez imediatamente agulha para uma idade mais provecta. Em poucos dias o seu pensamento percorreu dezenas de anos e regressou ao futuro. Vi há tempos um filme onde Mel Gibson passou pelo mesmo fenómeno macabro o tempo a recuperar o seu ciclo inexorável. E assim apressou-se a afirmar que «Hoje a situação é muito diferente, sobretudo depois da vinda de Bush à Europa».

Portanto a «vinda de Bush à Europa» constituiu para Freitas o encontrar Cristo na Estrada de Damasco a questioná-lo pungente «Freitas, Freitas, porque me persegues?». E Freitas de rojo, no chão poeirento da estrada, a balbuciar palavras de contrição enquanto ao longe uma cáfila de camelos se alongava no horizonte, na direcção de Palmira (ou de Bruxelas ...).

Tão alanceada e arrebatada foi a sua contrição que não reparou que Bush havia indicado Paul Wolfowitz, o falcão da administração Bush, o actual número dois do Pentágono e que é considerado o principal arquitecto da Guerra do Iraque, como candidato à presidência do Banco Mundial. O próprio Financial Times comentou que "Colocar o arquitecto unilateral da Guerra do Iraque à frente da primeira agência de desenvolvimento multilateral no mundo, pensam muitas pessoas, é colocar uma raposa aos comandos de um galinheiro". Mas Freitas, por uma questão de coerência, não pode ligar às opiniões de um órgão que, quando se soube da sua nomeação, havia escrito que a "doutrina anti-EUA" do recém-nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros "pode minar as estreitas relações que Portugal mantém tradicionalmente com Washington". Portanto esta questão de Paul Wolfowitz tem que ser analisada sob o mesmo prisma que a questão Freitas do Amaral ... mudam-se os cargos ... mudam-se as vontades.

E o Financial Times a falar em doutrina ... e o Freitas a rebolar-se no chão rindo de gozo ... doutrina!? Desde quando uma crise juvenil serôdia constitui uma doutrina?

O mesmo sucederá certamente com a nomeação recente de John Bolton como embaixador junto das Nações Unidas. Bolton tem opiniões muito curiosas sobre as Nações Unidas, entre elas a de achar que, na realidade, as Nações Unidas ... não existem. Outra a que se tivesse que remodelar a orgânica do Conselho de Segurança, este apenas deveria ter um membro permanente ... os EUA. Bolton é o falcão entre os falcões e foi nomeado embaixador junto de um organismo que despreza.

Mas para Freitas, Bush mudou ... pois veio à Europa e Freitas encontrou-o na Estrada de Damasco. E os camelos ao longe, na linha do horizonte, ajudaram a compor a paisagem bíblica.

Publicado por Joana às 01:21 PM | Comentários (51) | TrackBack

março 21, 2005

Fé, Esperança e Caridade

O programa do governo apresentado hoje no hemiciclo parlamentar tem 3 características principais e, subjacentes a elas, as virtudes teologais, ou sejam, as virtudes com nos põem em relação íntima com o Moloch estatal que divinizamos:

1 Mantém rigorosamente, na forma e no conteúdo, aquilo que, na campanha eleitoral, foi designado por metas indicativas. Tendo em conta a aceitação entusiástica do eleitorado, Sócrates decidiu nem mexer sequer uma vírgula;

2 As metas indicativas mais exaltantes e com maior contributo para o desenvolvimento do país, investimentos de mais de 20 mil milhões de euros até 2009, ficarão a cargo dos privados, ou seja, não são propriamente metas indicativas, mas metas aspirativas;

3 As metas indicativas mais concretas, ligadas ao aumento da despesa pública, como as SCUTs, colocar mil jovens formados em gestão e tecnologia nas PMEs, etc., serão do âmbito do governo, ou seja, são metas concretas.

Portanto não houve qualquer concretização das metas indicativas já constantes no manifesto eleitoral. Mas o governo tem fé que no próximo Programa de Estabilidade e Crescimento para 2005-2008 e no próximo Orçamento Rectificativo de 2005 haverá metas indicativas mais consistentes.

As coisas boas, as que têm impacte nas receitas e no nosso desenvolvimento, essas espera o governo que os privados as façam. São aspirações. O governo tem esperança que apareçam beneméritos da coisa pública que invistam 20 mil milhões de euros em projectos de modernização de redes de infra-estruturas energéticas, rodoferroviárias, portuárias, aeroportuárias, ambientais, de telecomunicações e de equipamentos turísticos

As metas que implicam aumento da despesa pública, essas podemos contar com o engenho do governo para as concretizar. Mas como as ressarcir? Aumento de impostos? Todavia, no que se refere a esse eventual aumento, Sócrates disse que ele «vai ser evitável justamente porque estamos cá para garantir que vamos conter a despesa, apostar no combate à fraude e evasão fiscal e no crescimento económico». E entretanto afirmou com uma clareza pitonísica que A chave do problema da consolidação das contas públicas está do lado da despesa, onde se verifica uma extrema rigidez estrutural que retira margem de manobra a qualquer Governo.

Vários charadistas já se estão a debruçar sobre esta última frase tentando adivinhar-lhe o sentido, ou melhor como é possível aceder a uma chave que está onde o governo não consegue manobrar, ou seja, aceder a algo que está não se sabe onde, nem se seremos capazes de aí aceder, se o soubermos. Uma possibilidade seria a de organizar entre a equipa governativa e assessores e, porque não, toda a população do país, o Rally Paper Rota da Chave para descobrir a localização de uma chave que, sem ela, deixa de ser evitável o aumento de impostos. Terá que ser uma tarefa nacional, porquanto se não a conseguirmos descobrir ficamos obviamente entregues à caridade.

Resumindo, o programa do governo assenta na fé que as metas indicativas do manifesto eleitoral socialista ganhem contornos mais precisos nos futuros programas que concretizem o que este continua a evitar fazer, na esperança na realização de investimentos vultuosos a efectuar por outros, que ingenuamente estão na doce ignorância do tremendo esforço financeiro que o governo (e todos nós!) espera deles, e na descoberta de uma chave, sem a qual ficamos entregues à caridade, pois vamos ter que pagar do nosso bolso o aumento da despesa pública, que foi o que de mais concreto saiu do debate.

Publicado por Joana às 10:38 PM | Comentários (26) | TrackBack

O Caso Bombardier

O caso Bombardier tem todas as características típicas relativas a um país pouco desenvolvido, com um tecido industrial frágil e com baixa densificação de relações interindustriais. Começou como uma empresa metalomecânica (Sorefame) de produção diversificada, sobrevivendo num ambiente industrial altamente protegido. A sua aposta no material circulante talvez a tivesse ajudado a sobreviver à hecatombe das empresas metalomecânicas portuguesas que ocorreu entre os fins da década de 70 e a década de 80. Mas a sua progressiva especialização nessa actividade industrial criou-lhe outro tipo de fragilidades. A indústria de material circulante trabalha para um mercado de procura muito flutuante, que está dominado internacionalmente por alguns gigantes.

O que está acontecer com a Bombardier portuguesa acontece em todo o mundo, e na Europa em particular. Para sobreviverem, a Asea sueca e a helvética Brown Boveri juntaram-se e criaram a ABB. O grupo Alstom, que já tem 130 anos, uma história industrial exemplar e que tem andado na crista da onda da tecnologia, desde o material eléctrico, construção naval e material circulante, está numa crise terrível. São 100.000 postos de trabalho na França e no estrangeiro.

Porque é que na Europa desenvolvida há uma destruição criadora e em Portugal o caso assume foros de aniquilação definitiva?

Em primeiro lugar por que é uma empresa de elevada tecnologia, pelo menos para o nível local. Nós estamos habituados a ver serem encerradas empresas de muito baixa tecnologia, com baixa qualificação laboral, e estamos em vias de nos resignar com uma situação que é fatal. Outro tanto não sucede quando vemos desaparecer uma empresa de elevada tecnologia.

E aqui entramos na segunda questão. Este encerramento é doloroso porque temos muito poucas empresas de elevada tecnologia e sabemos que é aí que nós temos que apostar. Somos como o pobre que, entre a tralha sem préstimo que possui, vê ser-lhe subtraído um dos poucos bens com algumas potencialidades.

E por ser doloroso, assiste-se aos socos no ar que sindicatos, trabalhadores, comunicação social, governo e políticos em geral, dão em desespero de causa. Pretendem impedir que a Bombardier leve aquilo que lhe pertence. È uma ideia que pode arrebatar o nosso ardor nacionalista, mas que é um equívoco perigoso. Portugal tem que se tornar atractivo a investidores estrangeiros, mas nunca o conseguirá fazer sem ser numa base de transparência e de aceitação das regras do jogo do mercado. Só sindicalistas obsoletos ou obreiristas relapsos julgam que é possível trazer os investidores arrastados pelos gorgomilos até às plagas lusitanas. Eles vêm se acharem o ambiente económico atractivo, e isto é um dado do problema e não um obstáculo de somenos que pode ser removido com um discurso moralista.

O governo deve negociar com a Bombardier utilizando os instrumentos legais que dispõe e a capacidade negocial que tem, por várias razões, entre elas a de ser accionista maioritário (ou único) de diversas empresas potencialmente clientes da Bombardier. Mas acima de tudo deve pensar em termos globais, de toda a economia, agindo sobre o funcionamento da administração pública, com ênfase particular na justiça, na fiscalidade e na qualificação, de forma a tornar o país atractivo ao investimento.

Quanto mais atractivo for o país e maior for o investimento qualificado, menor será o impacte que casos como o da Bombardier terão. Serão apenas a destruição criadora inerente ao funcionamento do próprio sistema. E o investimento externo, se trouxer tecnologia de elevado valor acrescentado, é decisivo por dois motivos: 1) pelo investimento em si postos de trabalho que cria e investimentos induzidos; 2) pelo contacto com novas mentalidades e metodologias empresariais, porquanto um dos défices existentes em Portugal é o da qualidade e quantidade de empresários.

Seria todavia um erro salvar a Bombardier-Sorefame, ou qualquer empresa do género, recorrendo à intervenção estatal e integrando o seu espólio no sector público. Se uma empresa é ineficiente quando concorre em mercado livre, é porque ela é de facto ineficiente. Sendo assim, a sua integração no sector estatal faz com que este perca (mais) dinheiro. Normalmente o dinheiro perdido no sector estatal tem uma característica inquietante: ninguém o vê, ou seja, ninguém repara, directamente, que ele está a escoar-se para o lixo. O Estado perde displicentemente dinheiro, porque depois vai roubá-lo aos contribuintes. Somos nós todos que pagamos a gestão danosa do Estado e a ineficiência do sector público. Mas ao pagá-la, os contribuintes individuais ficam mais pobres e as empresas perdem competitividade.

Portanto, se o governo sucumbir à tentação de salvar o que resta da Bombardier pela intervenção estatal, está a criar as condições para facilitar o aparecimento de mais novos casos Bombardier.

Publicado por Joana às 07:10 PM | Comentários (21) | TrackBack

março 20, 2005

Os Bonzos do Bem

Ou a Audiência Portuguesa do Tribunal sobre o Iraque

O aspecto mais caricato do folclore pseudo-cívico e pseudo-participativo é o de desenvolver-se segundo uma liturgia pré-determinada, sempre igual, imolando aos mesmos ídolos, socorrendo-se da mesma fé messiânica, indiferente a factos ou a raciocínios. Como toda a religião revelada, é maniqueísta: Os bons são sempre bons, independentemente do bem ser representado por ditaduras sanguinárias, por assassinos terroristas ou por aqueles que subalternizam e escravizam as mulheres, desde que se invoquem do anti-capitalismo ou do anti-americanismo. Os maus são, em qualquer circunstância, os defensores da democracia e do mercado livre.

Independentemente das razões invocadas, e eu já aqui debati a questão diversas vezes, a intervenção no Iraque saldou-se pelo fim da ditadura sanguinária de Saddam, pela possibilidade dos iraquianos exercerem o direito de voto, e pelas mudanças positivas que começaram a ocorrer na região o abandono pela Líbia do seu programa de ADM e abertura das suas fronteiras às inspecções, avanços da democracia na Palestina, Líbano e noutros países da área, o início da retirada síria do Líbano, etc.. Estas mudanças favoráveis têm uma particularidade: terem ocorrido, desde o início da intervenção, contra as previsões dos sacerdotes dos bons, e, na maioria dos casos, por pressão das massas árabes.

Em 22-01-04 Rosas postulava no Público que «as forças ocupantes anglo-americanas já não podem sair do Iraque como quereriam. Ou o abandonam expeditamente e a curto prazo, não garantindo o controlo político, militar e das matérias-primas da região, .... Ou prolongam e intensificam a sua presença militar para ver se agarram alguma coisa, e arriscam-se a sair de Bagdad como um dia saíram dos terraços da embaixada de Saigão: pendurados nos helicópteros». E não era a opinião apenas do bonzo Rosas, mas a opinião generalizada de todos os politicamente correctos, de todos os prosélitos do bem. Hoje a esquerda americana interroga-se angustiada sobre se afinal não seria Bush que teria razão.

As eleições realizaram-se após uma campanha de descrédito promovida pelos apóstolos do bem que controlam a comunicação social, o que é aliás uma consequência necessária da sua missão evangelizadora só o bem deve ser servido às mentalidades frágeis dos gentios. Durante semanas foram transmitidas imagens dramáticas sobre o desastre que se perspectivava nas eleições iraquianas e da certeza do seu previsível fiasco. As opiniões reportadas pelos apóstolos do bem eram irrefutáveis. Infelizmente para o bem os factos contrariaram mais uma vez as suas ladainhas apostólicas. Os iraquianos, com enorme coragem, afluíram maciçamente às urnas, excepto nas zonas sunitas, onde se concentram os apoiantes do antigo ditador. Mas mesmo entre os sunitas surgem tentativas para que a sua participação futura na democracia iraquiana, não seja menorizada pelo seu boicote eleitoral.

Mas para os bonzos do bem os factos são apenas incidentes irrelevantes que não deixam rasto. E assim promoveram a realização este fim de semana (de 18 a 20 de Março) a Audiência Portuguesa do Tribunal Mundial sobre o Iraque (AP-TMI). A Assembleia Nacional Iraquiana iniciou os trabalhos a 16 de Março isso é irrelevante para os bonzos do bem, a quem a democracia apenas interessa porque lhes permite atacarem os governos democráticos. Os iraquianos discutem em liberdade o futuro do país e as estratégias das diversas forças políticas os bonzos em êxtase anti-imperialista apenas se interessam na condenação do imperialismo por ocupar o Iraque e se apropriar ilicitamente dos recursos naturais e dos fundos financeiros iraquianos, em seu benefício, e de subverterem as bases da estrutura produtiva do país e na execução da sentença, cominada a priori, da retirada das forças ocupantes e a devolução integral da soberania ao povo iraquiano, condição indispensável da pacificação e democratização do país. As eleições permitiram a eleição de 86 mulheres entre os 275 deputados, que estão decididas a lutarem pela melhoria da sua condição, mas os bonzos passam displicentemente ao lado de factos irrelevantes para as suas crenças e pretendem com esta Audiência mobilizar todos os bonzos para abreviar o sofrimento do povo iraquiano.

Quando se julga o mal, não há lugar para o contraditório. O mal é para ser exorcizado, não para ser confrontado. Além do que, como os bonzos afirmaram, seria duvidoso que os visados reconhecessem os benefícios cívicos deste tribunal". Estes rituais apenas são julgamentos pelo rótulo que os próprios bonzos lhes atribuíram. Não são mais que autos de exorcismo do capitalismo e do imperialismo.

A Audiência Portuguesa do Tribunal Mundial sobre o Iraque não tem rigorosamente nada a ver com o povo iraquiano. Ignora olimpicamente o que lá se passa. Provavelmente até gostaria que os terroristas, a quem chama, delicadamente, militantes da resistência, causassem ainda mais sofrimento ao povo iraquiano. A AP-TMI tem apenas a ver com as crenças messiânicas dos bonzos que a integram. É um ritual litúrgico. É uma praxe catártica para drenar periodicamente os humores segregados pelos traumas da orfandade de Lenine e dos amanhãs que cantam.

É a expiação rancorosa em lausperene.

Publicado por Joana às 06:34 PM | Comentários (64) | TrackBack

março 17, 2005

Dois Socialismos?

O socialista Schröder apresentou hoje ao Bundestag um conjunto de medidas para reduzir o desemprego alemão (cuja taxa actual é de 12,6%). Baixar o imposto sobre as sociedades de 25% (um dos mais elevados da Europa) para 19% e reformar de alto a baixo todo o sistema fiscal aplicado às empresas. Em contrapartida prevê reduzir diversos benefícios fiscais pretende reduzir as possibilidades de deduções nos impostos, reduzir subsídios, como o subsídio à compra de casa própria, e também aumentar os impostos sobre os dividendos e sobre os lucros mínimos.

Anunciou também um amplo programa de desburocratização, maiores facilidades à criação de empresas (diminuição do actual capital social mínimo de 25.000, por exemplo) e eliminação de legislação supérflua (300 überflüssige Gesetze sollen wegfallen), ou seja, 300 leis vão à vida. 300? Porque não 299 ou 301? Este número redondo cheira a chavão publicitário, mais que a uma medida rigorosa!

Schröder promete um programa de investimentos públicos de dois mil milhões de euros em projectos no âmbito rodoviário nos próximos quatro anos, mais 700 milhões para a reabilitação de edifícios. As suas previsões são que estes projectos podem gerar investimentos adicionais vultuosos. Schröder pretende que os grandes consórcios energéticos realizem a breve prazo investimentos da ordem dos 20 mil milhões de euros e que as empresas, face ao novo enquadramento fiscal e administrativo, deixem de abandonar a Alemanha, rumo ao leste europeu.

A CDU/CSU, cujo apoio é indispensável, porquanto Schröder, tendo embora a maioria na Dieta Federal (Bundestag), não a tem no Conselho Federal (Bundesrat), acha-as insuficientes, pois pretende que a legislação laboral seja modificada no sentido de uma maior liberalização. Todavia é natural que acabe por as aprovar.

Não estou em condições de discutir se estas reformas serão ou não suficientes, nem se elas se traduzirão apenas num maior défice orçamental (embora a dimensão dos investimentos públicos seja reduzida, quando comparada com o PIB alemão). Também não sei se o optimismo de Schröder sobre o efeito multiplicativo dos seus investimentos é fundamentado, ou se é apenas uma fé messiânica. Mostram todavia uma vontade de diminuir o ónus que as empresas suportam e de desburocratizar a relação do Estado com a actividade económica.

Que se passa entretanto em Portugal? Num país que está décadas atrasado relativamente à Alemanha, que tem uma carga fiscal pesada, a burocracia mais asfixiante da Europa, e uma rigidez laboral paralisante? O silêncio socrático.

O grave é que é um silêncio cheio de recados. Campos e Cunha já avisou que, a médio prazo, é de esperar um aumento de impostos; subitamente vieram à baila as taxas do IVA e as suas eventuais alterações; Constâncio sugere que se aumentem os impostos sobre os combustíveis e sobre os veículos "como alternativa" a não se pagarem as portagens das SCUTs. Com tantos recados, torna-se num silêncio ensurdecedor. Com o anterior governo o país já estaria em estado de sítio psicológico, e as fontes de Belém já teriam enviado dezenas de recados à comunicação social.

Ninguém fala em desburocratizar, em reestruturar o sector público, em pôr cobro à voracidade desse monstro que está a asfixiar o país. Não há o mais leve boato sobre estas matérias.

O país está encurralado. Os impostos e contribuições sociais sobre o trabalho atingiram níveis insuportáveis; os impostos sobre a actividade económica atingiram o limiar, limiar a partir do qual o aumento da fiscalidade se traduz na diminuição das receitas pela diminuição da actividade económica e deslocalização das empresas; o imposto sobre o tabaco está limitado pelo contrabando quanto maior for o imposto maior é o rácio benefício-custo da actividade dos contrabandistas e mais atractivo este nicho de mercado. Outro tanto sucede com os produtos petrolíferos quanto maior for o diferencial entre Portugal e Espanha, maior é a propensão para o adquirir em Espanha e sustentar o erário público espanhol em vez do português.

A economia paralela aumenta com a burocracia estatal e o fundamentalismo fiscal. Não vale a pena entoar jeremiadas na comunicação social sobre aquela actividade. Ela resulta da ineficiência da nossa sociedade. A maioria dos que protestam contra ela é conivente na prática com ela. Quando chamam um canalizador a casa, exigem-lhe factura? Por outras palavras, aceitam pagar mais 19% de IVA? Se recorrem a um advogado, exigem o recibo, aceitando pagar mais 19% de IVA? Protestamos contra a economia paralela, mas procuramo-la para obter bens ou serviços mais em conta. Imprecamo-la, mas sustentamo-la.

Só os hipócritas ou intelectualmente desonestos propõem alimentar o Moloch estatal com o fim da evasão fiscal e da economia paralela que eles próprios alimentam e com as quais são coniventes, sempre que têm ocasião. O fim do sigilo fiscal não passa de um mito porque é fácil de ser torneado. Terá alguns efeitos positivos, mas nada do que os adoradores do Moloch esperam.

O que resta? O imposto sobre os automóveis, em bruto ou em prestações suaves, como já se murmura, e os impostos sobre os bens imobiliários. A esses é impossível fugir. Mas atenção, o imposto sobre bens imobiliários é o que mais mexe sobre a totalidade do país. O primeiro objectivo dos revoltosos da Patuleia era o assalto às recém criadas repartições de finanças e o incêndio dos registos cadastrais. E não só em Portugal. Em diversos países tem-se verificado que o excesso fiscal sobre bens imobiliários conduz à revolta fiscal e à rápida queda dos governos que o promovem.

Como é diferente o socialismo em Portugal! ... o socialismo e o resto ...

Publicado por Joana às 09:54 PM | Comentários (59) | TrackBack

A Desmagnetização de Santana

Em primeiro lugar, como providência cautelar, queria exprimir a minha opinião que julgo que teria sido preferível para o próprio e para os interesses do partido a que ainda preside, que Santana Lopes renunciasse a regressar à CML. O seu desgaste político no exercício do cargo de 1º ministro foi enorme. Ele pode alegar, com justiça, que foi objecto da mais abjecta e orquestrada campanha de maledicência movida pela comunicação social e pelo marulhar das fontes de Belém de que há memória na democracia portuguesa. Mas também deveria reconhecer que reagiu a essa campanha de forma canhestra, cada vez mais errático, e que acabou capitulando (ver aqui e aqui) perante ela, demonstrando uma frágil estatura política.

Em face desse desgaste a atitude mais razoável deveria ser a de fazer aquilo que se designa em política como a travessia do deserto, esperando que a imagem que criou (e lhe criaram) nestes 6 meses se desvanecesse e os eventuais erros do actual governo servissem de contraponto para uma reavaliação da sua capacidade governativa e da justeza ou não das críticas que lhe foram dirigidas. Todavia, Santana Lopes preferiu escolher a via mais perigosa e regressar à CML.

Num país politicamente saudável essa decisão deveria ser apenas discutida do ponto de vista da oportunidade e das (des)vantagens políticas, como JPP o fez, por exemplo. Porém, Portugal não é um país politicamente saudável. Assim sendo, a comunicação social entreteve-se duas semanas a tecer mais um rosário de trapalhadas, criando e desfazendo alegados factos políticos, construindo um sólido boato, para a seguir o demolir com fragor, e assim sucessivamente. Que Santana estava a fazer um tabu sobre o seu regresso; que Carmona Rodrigues iria recusar permanecer como vereador e abandonar o município; que com ele também Fontão de Carvalho cessaria funções; etc., etc. A posse do novo governo foi a 12 de Março, mas a 13, num domingo, os jornais escreviam que se ignorava na autarquia se ele ia, de facto, regressar, uma vez que o ex-primeiro-ministro nada havia dito sobre o assunto a Carmona Rodrigues (sempre me admirei da ubiquidade dos jornalistas, capazes de saberem de todas as conversas privadas que precisam para fazerem as notícias).

Como se ignorava na autarquia, se era domingo? Que se passaria por detrás daqueles sólidos portões de ferro, naquela tarde soalheira de domingo? Andariam os espectros dos vereadores e funcionários deambulando tresmalhados, desnorteados por aqueles corredores e aquela escadaria, interrogando-se angustiados sobre o regresso do PSL?

E esta situação calamitosa ocorrera porque não tendo renunciado ao cargo, Santana Lopes voltara a ser, formalmente, presidente da Câmara de Lisboa; mas como não delegara competências nos seus vereadores, as competências que neles tinha delegado Carmona Rodrigues já não se manteriam válidas, pelo facto de o ex-primeiro-ministro não ter renunciado ao cargo de presidente da autarquia. Portanto, segundo aquela teoria, naquele fatídico domingo à tarde os lisboetas teriam estado em completa anarquia, pois Santana Lopes tinha passado a ser o único eleito do município com poder para assinar despachos e outros documentos. O que, segundo a imprensa, significava que a CML estaria, naquele fatídico domingo à tarde, em autogestão. Em autogestão? Mas se não estava lá ninguém? E se houvesse uma emergência? Qual o problema, se o PSL poderia assinar eventuais despachos domingueiros? Fácil: Santana é por definição comunicacional, a anarquia absoluta.

Finalmente a cidade descansou quando as agências de informação informaram pressurosas que Pedro Santana Lopes e Carmona Rodrigues haviam entrado anteontem juntos na Câmara Municipal de Lisboa, pouco antes das 11h00. Questionado pelos jornalistas sobre se deve ser tratado como presidente da Câmara, Santana Lopes respondeu apenas: "Chamem-me o que quiserem". Semíramis, que também estava no local, registou que os jornalistas agradeceram e garantiram que se haviam antecipado e já utilizavam aquela autorização (a de Chamem-me o que quiserem) há alguns anos e que a tinham exercido abundantemente.

Mas há forças que velam, dada a tradição que têm de defesa das instituições democráticas. Considerando que a atitude de Santana Lopes representou "um desrespeito pela Constituição", o Bloco de Esquerda defende que "não se pode pôr em causa o funcionamento do Estado". Nesse sentido, o BE solicitou ao presidente da Assembleia Municipal de Lisboa a convocação de uma conferência de representantes dos grupos municipais com o objectivo de debater esta questão. E informaram ainda ter dado conhecimento ao PR, "do não funcionamento de um órgão constitucional, a Câmara Municipal de Lisboa".

Porque será que tudo o que se relaciona com Santana Lopes assume foros do ridículo mais desconchavado? Porque será que comunicação social, os partidos contrários e o próprio partido elaboram sobre ele as hipóteses mais absurdas e disparatadas? E finalmente, porque cai tudo, depois, sobre ele?

Só há uma explicação. O magnetismo pessoal de Santana Lopes aumentou exponencialmente, com tal vigor, que o seu campo magnético atrai todo o ferro velho e sucata política. Cai tudo sobre ele.

O homem deveria mesmo fazer a tal travessia do deserto e aproveitá-la para uma desmagnetização total.

Publicado por Joana às 08:57 AM | Comentários (16) | TrackBack

março 16, 2005

Os Idos de Março de 44AC 6

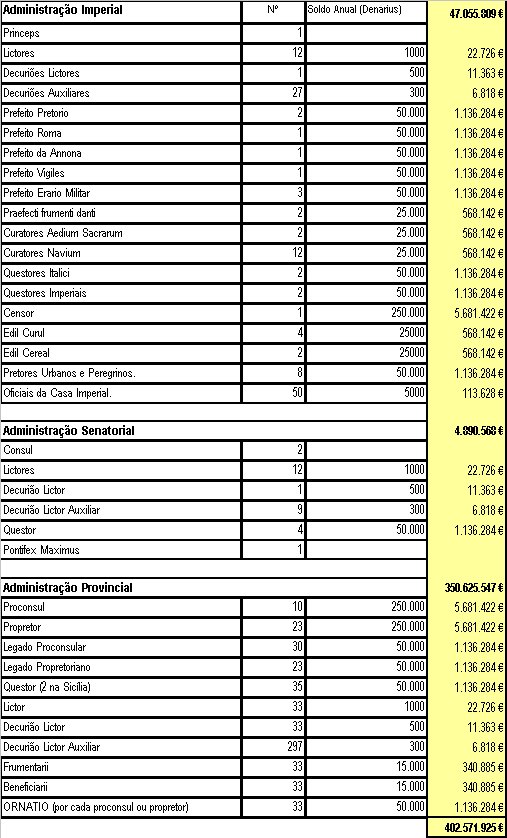

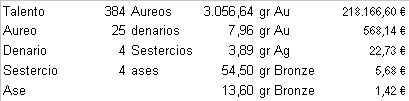

Política Monetária

Tenho tido a preocupação, nesta série de postas, e em anteriores, de sempre que me refiro a valores romanos, traduzi-los em termos actuais, para se ter uma ideia do valor de que estamos realmente a falar. Aproveito esta posta para fazer uma análise ainda que necessariamente superficial, do sistema monetário romano e da sua equivalência em termos actuais. César mandou cunhar o aureus de 8,186g (40 por libra romana). Quando Augusto, após a vitória sobre Marco António, regressou do Egipto trazendo um imenso tesouro saqueado daquele país, o pôs em circulação para reactivar os negócios que tinham estagnado após a instabilidade da guerra civil, estimulou-os, mas estimulou também os preços, o que provocou uma enorme inflação e uma crise financeira. Já naquela época o keynesianismo não era uma receita segura!

Os bancos e caixas económicas tiveram que fazer frente a uma corrida aos levantamentos, e foram obrigados a encerrar os balcões. As indústrias e as lojas, que vendiam a fiado, não puderam pagar aos fornecedores e tiveram também elas que fechar as portas. O pânico alastrou. A situação só se estabilizou completamente no reinado de Tibério. Augusto (-27 a +14) cunhou assim um novo aureus com 7,96g Au. No tempo de Augusto o sistema monetário romano era o seguinte:

Divisa........Equivalente a........Conteúdo metálico...Euros à cotação do Ouro

Talento...........384 Aureos........3.056,64gr Au...........36.361,10

Aureo..............25 denarios..........7,96gr Au...............94,69

Denario.............4 Sestercios........3,89gr Ag................3,79

Sestercio...........4 ases..............54,50gr Bronze..........0,95

Ase.........................................13,60gr Bronze..........0,24

Os valores em euros foram calculados de acordo com a cotação actual do ouro. A cotação da prata não colhe para o efeito, pois que o câmbio entre o ouro e a prata, que durante milénios, no mundo ocidental e no médio oriente, variou entre 12 e 13 para 1 (no tempo de Augusto era 12,2 para 1), a partir do último quartel do século XIX disparou, desvalorizando muito a prata, face ao ouro (actualmente o câmbio é de 61 para 1).

Mas não é óbvio que o ouro tivesse então um poder de compra igual ao actual. Tudo indica que a carência de metais preciosos fazia com que o ouro valesse mais então, em face dos restantes bens transaccionáveis. É bastante complexo avaliar em termos de paridade de poder de compra, pois teria que se ter uma ideia precisa do cabaz de compras de então, que desconheço, embora calcule que as despesas de alimentação pudessem constituir 70% a 80% do orçamento médio familiar e que o principal alimento fossem os cereais. Em face dos preços de alguns bens, retirados de várias fontes, nomeadamente do Édito de preços máximos de Diocleciano, de 301AD, estimei que multiplicar os valores calculados acima por 5 poderia fornecer uma avaliação mais correcta. Assim sendo, 1 sestércio de Augusto poderia equivaler a 5 actuais, mas isto é apenas um feeling, pois não fiz qualquer estudo rigoroso. Posso contudo afirmar que qualquer número entre 3 e 6 pode estar certo, mas não me parece relevante ir mais longe no rigor. O que me parece relevante é ter uma ideia aproximada dos valores de que falamos.

O Talento era obviamente uma unidade contável, de cálculo, e não uma moeda. Havia outra divisa, o Sestertium (HS), que valia mil sestércios, e que aparece frequentemente na literatura.

Aqueles cálculos são válidos para o tempo de Augusto. No tempo de Nero (54 - 68) o aureus já só continha 7,4g a 7,6g de Ouro, o que significava uma desvalorização de 5% a 7%. Essa ligeira desvalorização prosseguiu durante os Flávios e Antoninos, mas a partir de Cómodo foi a catástrofe. Só no reinado deste houve uma desvalorização de 30% provocada pela carência de reservas metálicas. A quebra de moeda de Cómodo foi a par com um Édito fixando os preços máximos. Mas como se tem verificado desde sempre, e até hoje, esse tipo de intervenção estatal na economia salda-se invariavelmente por um desastre total. Mas Cómodo, o último dos Antoninos, já não pertence à Antiguidade Clássica, pertence ao período de agonia do Império Romano que não foi mais que a antecâmara da Idade Média.

A partir daí e até Diocleciano não vale a pena fazer contas. O século que mediou entre ambos foi de completo caos na vida económica e política o que lançou o Império na anarquia fiscal e monetária. Uma moeda de prata introduzida então foi o antoninianus, equivalente a 2 denarius. Todavia depreciou-se a grande velocidade. No tempo de Sepímio Severo a moeda tinha 50% a 60% de liga e no tempo de Galiano e Cláudio II a liga passou de 90% a 95% e a 98,5%. Em 256, as moedas de prata estavam já tão adulteradas que não passavam de simples fichas de cobre cobertas por uma delgada película de metal fino. E, como os imperadores não estavam em condições de impor a sua circulação, o custo da vida subiu cerca de 1.000% entre 256 e 280.

Foi Diocleciano (285 305) que introduziu um novo aureus (5,45g) e estabilizou, momentaneamente, a moeda. Introduziu igualmente uma moeda de conta denarius communis (1/50.000 de uma libra de ouro de 327g) que se destinava, em caso de carência de metais e desvalorização, a servir de tabela de correspondência. Era uma forma engenhosa de não alterar as listas de preços oficiais com a desvalorização da moeda: mantinha a lista em denarius communis e alterava apenas o factor de conversão. Foi nesta unidade de cálculo que Diocleciano elaborou o célebre Édito de Preços Máximos de 301 (Edictum de pretiis rerum venalium), que chegou aos nossos dias e me serviu de uma das bases para avaliar a cotação do ouro face às outras mercadorias. Esse Édito foi um desastre económico completo. Os mercadores esconderam os bens e os preços subiram sem ter em conta o Édito, que foi mais tarde anulado por Constantino.

Constantino, 2 ou 3 décadas depois, mandou cunhar o solidus, que continha 4,55gr de Ouro, quase idêntico ao aureus de Diocleciano. Esta moeda teve a peculiaridade de dar o nome a uma série de moedas europeias soldo, sou francês, xelim inglês, etc.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

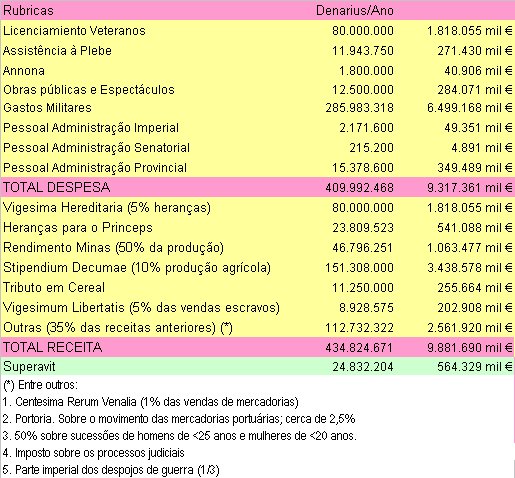

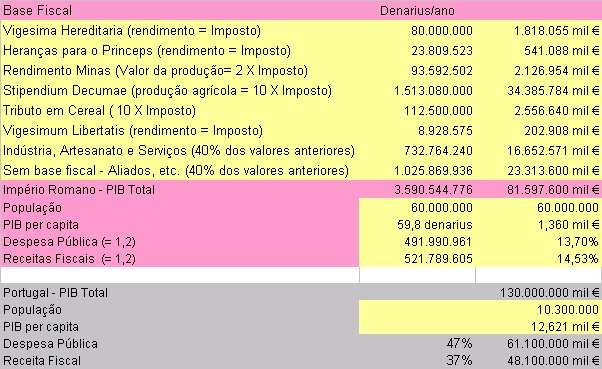

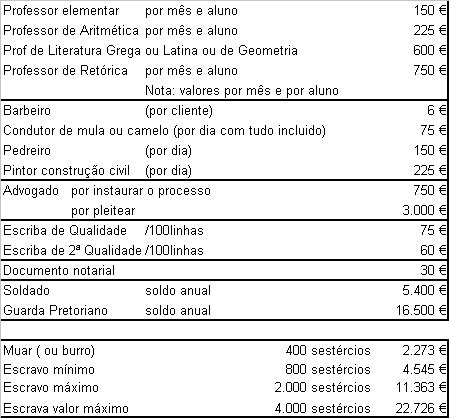

Orçamento de Estado para 14 AD

O Mercado de Trabalho

Publicado por Joana às 11:31 PM | Comentários (11) | TrackBack

Os Idos de Março de 44AC 5

O Triunfo da Contradição Cidade-Estado/Império

César quisera reinar sobre um império cosmopolita, e integrar Roma na tradição secular das monarquias helenísticas, mas foi assassinado. Cleópatra tentou algo de semelhante, com o apoio de Marco António, mas a prosperidade económica que as suas medidas trouxeram para o Egipto e próximo oriente, não tiveram o necessário suporte militar. Só havia uma força militar então as legiões romanas; e Marco António, longe de Roma, não tinha possibilidade de refrescar as suas legiões.

Augusto foi, em reacção contra estas ideias, o representante de uma política romana. Tendo o apoio das províncias ocidentais, forçado a transigir com o senado, procurou transformar a ditadura militar que exercia num poder legal, de acordo com as leis e os conceitos da Cidade-Estado e declarou restabelecida a república nas suas antigas instituições (27 AC). Juridicamente, a república subsistia; Augusto, a quem uma decisão legal dos comícios e do senado deu todos os poderes, era apenas, juridicamente, o seu mandatário.

É a opinião geral que com as reformas de Augusto a república deixara, na realidade, de existir. Não partilho dessa opinião. Os comícios, que constituíam outrora a base do poder, já não tinham qualquer autoridade. Os poderes do imperador foram sempre confirmados por uma lei, à sua subida ao trono; mas, votada pelos comícios curiales, e a partir de Tibério apenas pelo Senado, não passava de simples ficção à qual ninguém ligava já importância. O Senado, que até aí fora constituído por antigos magistrados eleitos, passava a simples assembleia de nobres, designados pelo imperador, que os escolhia entre os cidadãos da primeira classe do censo.

A legitimidade que o imperador pede a comícios fictícios e a um senado que ele próprio organiza, é apenas um compromisso entre a ditadura militar que se apoderou do poder pela força, e a oligarquia senatorial, a qual também pretende impor-se ao império.

Sob a república, a soberania pertencia ao povo. Sob o império, é o imperador que a detém, na sua qualidade de representante do povo, confirmado por uma oligarquia rica da qual aparece como o primeiro dos membros (princeps). O senado não representa Roma nem o império; na realidade, é apenas o guardião dos interesses da classe aristocrática. Os antigos magistrados republicanos, nomeados pelo senado sobre proposta do imperador, escapam daqui em diante à vigilância do povo, pelo qual antes eram eleitos; tornam-se mandatários do imperador e da oligarquia com a qual ele partilha o poder.

Criou-se assim um sistema aristocrático e autoritário. Doravante, a sociedade divide-se em classes hierarquizadas pelo censo e dotadas de estatutos jurídicos diferentes. No primeiro plano, os senadores que possuem um milhão de sestércios (aproximadamente 1 milhão de euros pela cotação actual do ouro); só eles tinham direito a ser nomeados governadores das províncias e generais à excepção do general em chefe. Vinham em seguida os cavaleiros; eram todos os cidadãos cujos haveres ascendiam a 400.000 sestércios; podiam obter no exército as patentes de oficiais superiores.

A reacção triunfa com Augusto. Confere a superioridade intrínseca dos romanos, raça dominadora. Para manter a sua superioridade, proíbe-lhes certos casamentos desiguais e, para lhes garantir o domínio do mundo, empreende uma política de aumento da natalidade, recusando a plena capacidade civil às mulheres que tiverem menos de três filhos, tirando aos celibatários o direito a herdar, restaurando o tribunal do pai de família e expulsando os bastardos do corpo cívico.

Augusto aproveitou as medidas tomadas por César relativas à supressão do arrendamento do imposto e ao estabelecimento dos orçamentos das províncias para as subtrair às especulações financeiras. Mas tomou o caminho dirigista no que respeita às minas. As minas representavam na antiguidade o papel que tem hoje a grande indústria. As antigas monarquias orientais tinham evitado sempre deixar sair das suas mãos as riquezas mineiras, mantendo-as monopólios do Estado. Mas Roma entregara as minas da Espanha, e em seguida as da Macedónia e da Ásia, à exploração particular, por concessão. O mercado dos metais, que estava na base da economia antiga, passara assim para as mãos dos financeiros romanos. Augusto, que não queria deixar subsistir ante o poder do imperador a força oculta dos grandes financeiros, susceptíveis de o pôr em cheque, voltou à concepção das monarquias orientais, e restabeleceu o monopólio das minas.

Ora, Roma não era um centro industrial nem uma grande cidade comercial, mas sim um centro financeiro. As reformas de Augusto fizeram com que os capitais não se sentissem atraídos por Roma, e estes, não podendo já empregar-se nas frutuosas adjudicações do Estado, nem nas sociedades arrendatárias do imposto, tornaram o caminho dos centros económicos do Oriente, e sobretudo do Egipto.

Enquanto isso, por estar fora das rotas comerciais, a economia do Ocidente permaneceu sobretudo agrícola. A sua riqueza principal continuava a ser a propriedade imobiliária, e a aristocracia senhora de terras representou aí consequentemente um papel preponderante. Os senadores, grandes proprietários de terras, sentiram-se sempre muito mais próximos dos proprietários da Gália, da Espanha e da África proconsular do que dos homens de negócios do Oriente. Assim se manifesta desde o início a dualidade económica entre o Ocidente, onde a terra domina, constituindo para a política conservadora e aristocrática, uma base estável contra a influência dos países helenizados, e o Oriente, onde o comércio é prevalecente e a grande propriedade fundiária não é dominante. Todavia, para as províncias orientais, o imperador não é o primeiro cidadão (princeps), mas sim um soberano. Exploradas, humilhadas pelos senatoriais e pelos cavaleiros romanos, estas só têm ódio à aristocracia romana. Mas o imperador trouxe a paz. Por isso mesmo, foi no Oriente que se formou espontaneamente o culto do imperador. Vêem nele um senhor, mas também um protector. E é por isso que, tal como César, Augusto é declarado «divino» pelas províncias helenísticas.

Aliás, o Imperium já existia de longa data e era compatível com o sistema republicano. Era o comando em chefe de um exército em campanha. Após o fim da campanha esse poder absoluto sobre a tropa que comandava, expirava. Na sua essência, o que a reforma de Augusto trouxe foi revestir o princeps de Imperium de forma vitalícia e ser ele o único a deter essa dignidade. A magistratura imperial não tinha por objectivo substituir a monarquia à república. No início, o Império era um expediente, uma espécie de ditadura permanente para remediar as convulsões sociais e políticas que ameaçavam a existência da República. O Imperador seria o 1º cidadão do Estado (princeps), mas os órgãos legais do Estado continuavam a subsistir (Senado, comícios). Desde o início, e até Diocleciano, partilhavam a administração das províncias: havia províncias senatoriais e províncias imperiais. A meio do século da crise (de Marco Aurélio a Diocleciano), o Senado chegou mesmo a deter o principal papel no governo do Império (no tempo de Severo Alexandre, 235AD). Só a partir de Dicleciano, o Senado foi despojado da administração das suas províncias, que passaram todas para a administração imperial. Mas a reforma monárquica de Diocleciano chegou numa época em que a decadência era total e foi acompanhada de medidas económicas boas no curto prazo (algumas) e absolutamente desastrosas no longo prazo (quase todas).

Antes de Diocleciano, ainda no século I, Vespasiano tentara instaurar um regime monárquico hereditário, mas havia falhado e o assassinato de Domiciano liquidou a questão. A dinastia dos Antoninos foi um compromisso entre uma República inviável na sua relação com as províncias, e uma Monarquia, preferida pelo Oriente, mas não hereditária (a sucessão naquela dinastia foi por adopção). Os imperadores Antoninos foram homens brilhantes, mas não resolveram a crise que se ia aprofundando, subtilmente. Quando Marco Aurélio, influenciado pelas suas ideias filosóficas, quis transformar o império numa monarquia igualitária de cuja vontade suprema o imperador fosse o intérprete, teve que optar pela concepção monárquica hereditária e, por conseguinte, nomeou herdeiro seu filho Cómodo (180 192). A luta reacendeu-se entre o Senado (e a aristocracia) e o imperador, que respondeu com o terror e acabou por ser assassinado. Estas duas tentativas falharam pelo irremediável antagonismo entre as ideias republicanas (que apenas correspondiam à reacção aristocrática romana e não tinham nada de democráticas) e a ideia monárquica, e pela manifesta incompetência e indignidade de ambos imperadores (Domiciano e Cómodo).

À federação de Estados sob uma instituição monárquica estável e hereditária ambicionada por César e Cleópatra, sucede um agregado compósito, constituído pelas colónias, Romas em miniatura, instaladas no coração dos países conquistados e províncias que são, ou expressões geográficas ou divisões artificiais, raramente antigos Estados (como o Egipto, que aliás não fora incorporado no império, constituindo, sob a soberania do imperador, uma monarquia de direito divino, uma espécie de apanágio do imperador). A verdadeira divisão orgânica do mundo mediterrânico era a cidade. O Império romano seria assim uma federação de cidades agrupadas em torno da mais poderosa entre elas: Roma.

O imperador é o elo que une as peças da máquina. O imperador não é porém um rei e o princípio da sucessão nunca se impôs. O império só tinha à sua disposição os velhos organismos republicanos inaptos para a administração de um vasto Estado. Não tinha instituições próprias. Na verdade tudo repousa na vontade de um Senhor e este, em teoria nomeado pelo Senado e pelo povo, é de facto eleito e um joguete nas mãos das legiões e dos pretorianos. Portanto, não partilho da opinião generalizada que Augusto estabeleceu a monarquia de uma forma encapotada. Augusto estabeleceu um expediente contraditório, tentando manter os conceitos governativos da cidade estado, completamente desadequados, juntamente com um centralismo autoritário necessário para governar um espaço tão vasto e diferenciado. Essa contradição nunca foi resolvida, enquanto tal foi possível e exequível.

Este vício radical ausência de instituições agrava-se a partir do fim da dinastia dos Antoninos sob a acção da regressão económica (Roma desbaratou as riquezas acumuladas desde Alexandre, e não as renovou pelo trabalho pois o seu capitalismo, ou melhor, economia monetária, foi usurário e estéril), da crise religiosa e da pressão dos bárbaros.

O Imperador, apesar do seu poder terrífico, não é de forma alguma respeitado pela população, nomeadamente no Ocidente, onde não havia o sentimento monárquico. A plebe urbana de Roma conservou, do seu passado republicano, o desrespeito, e a sua fidelidade não era fiável.

Não havia nenhuma base sólida e legal onde assentasse a designação do imperador, que justificasse o poder absoluto que tinha, de facto, mas não de direito. A designação pelo Senado, por vontade ou forçada pelas circunstâncias, embora carecesse de legitimidade legal, teria mais solidez, visto o Senado ser o primeiro órgão da república. Mas era o exército que tinha a força e impunha o seu imperador. E sempre que havia crise, cada um dos grandes exércitos (Reno, Danúbio, Oriente) tentava impor o seu chefe como imperador.

A partir da morte de Cómodo, o período designado por Baixo Império, é apenas um hiato entre o Mundo Antigo (que findou com Marco Aurélio) e a Idade Média. Não há diferenças significativas, quer a nível das estruturas económicas, quer a nível social, quer a nível da desertificação urbana, quer a nível do retrocesso comercial, quer a nível do vazio cultural, entre o Baixo Império e a Idade Média. A única, importante, e decisiva, foi a liquidação da pesada, ineficiente e odiada máquina administrativa e fiscal do Império.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

Orçamento de Estado para 14 AD

O Mercado de Trabalho

Publicado por Joana às 11:08 PM | Comentários (1) | TrackBack

Os Idos de Março de 44AC 4

Cleópatra strikes again

O assassinato de César colocava novamente o mundo em face da crise a que parecia ter escapado. Estabelecer-se-ia uma monarquia universal, baseada nas ideias do direito natural que se tinham desenvolvido no mundo helenístico, ou então um império dominado pela aristocracia romana? Em Roma, o partido republicano ressuscitava. Cícero fez com que o senado proclamasse uma amnistia geral e a abolição da ditadura. Todavia os republicanos foram frustrados pelo facto de Marco António, ao fazer o elogio fúnebre de César, ter sublevado a plebe urbana contra os seus assassinos.

Os conspiradores fugiram de Roma. Cleópatra, levando consigo Cesarião, abandonou precipitadamente Roma e passou a Alexandria. Marco António aliou-se a Octávio, jovem sobrinho de César. O partido republicano não se dera conta de que, ao repudiar a ideia monárquica, estava a defender uma fórmula ultrapassada. Ao reclamar, de acordo com o senado, o regresso às instituições republicanas, mesmo que tivesse como objectivo restaurar a liberdade em Roma, impunha a servidão a todo o império. Ora já não era possível considerar Roma independentemente deste. Aliás, o povo romano, cosmopolita e formado ao mesmo tempo por cidadãos e peregrinos, já não via na república a liberdade, mas sim o triunfo dos privilégios de classe dos senatoriais e da opressão capitalista. Desencadeou-se a guerra civil e os conspiradores foram vencidos.

Em Outubro de 43 foi concluído um acordo entre Octávio, Lépido e António, em virtude do qual passavam a constituir um triunvirato. Senhores do poder, partilharam entre si os exércitos e as províncias, empenhando-se nas proscrições contra o partido republicano, no decorrer das quais morreu Cícero. Fúlvia, a mulher de Marco António, mandou vir a cabeça do tribuno para lhe espetar alfinetes na língua, a língua que havia proferido as filípicas contra Marco António! Senadores e cavaleiros foram mortos aos milhares. Tanto o capital como o rendimento das classes aristocráticas e ricas foram sujeitos a impostos tais que melhor se diriam expropriações. Em 42, César foi declarado Deus.

Octávio instalou-se em Roma, onde o senado se inclinou perante ele. Lépido partiu para a província da África. António fixou-se em Efeso e Tarso, decidido, como cada um dos seus colegas, a conquistar o império só para si, e preparou-se para a luta decuplicando o tributo das províncias da Ásia, de modo a constituir um tesouro de guerra. Mas no Oriente só uma potência subsistia, o Egipto. E o Egipto vivia então uma notável retoma económica.

Cleópatra compreendera que, para o Egipto poder representar novamente um papel internacional, se tornava necessário acabar com o estatismo que o asfixiava. Não hesitou: suprimiu os monopólios do banco real, do azeite e do sal, e tornou o comércio novamente livre, inclusive o do numerário. Aboliu, nos domínios do Estado, os contratos perpétuos, e as terras foram postas em adjudicação pública. Estas reformas radicais, que tornavam a colocar o Egipto no topo da economia internacional, só podiam resultar com o saneamento da moeda. Cleópatra foi buscar esses recursos financeiros suprimindo a imunidade dos templos, pondo novamente sob a administração do Estado os domínios sacerdotais e restabelecendo o orçamento dos cultos. Os pesados empréstimos que Ptolomeu XIII Auleto contraíra outrora em Roma (para pagar os tributos a Roma!), inclusivamente junto de César, tinham sido tornados na sua quase totalidade a fundo perdido pelo ... próprio César.

Para tornar estas reformas sustentáveis, Cleópatra precisava de possuir um poderio militar que faltava ao Egipto. Foi simples, e o próprio Marco António forneceu a deixa. Um dos primeiro actos dele, ao chegar ao Oriente, foi enviar uma mensagem a Cleópatra, ordenando-lhe que fosse ter com ele a Tarso, para responder às acusações, que alguns lhe faziam, de ter ajudado e financiado Cássio. Cleópatra obedeceu.

No dia aprazado para a sua chegada, António preparou-se para recebê-la, sentado num trono majestoso no meio do Fórum, diante da população da cidade em polvorosa por aquele encontro histórico. Cleópatra chegou num barco de velas vermelhas, o esporão da proa dourado, e a quilha chapeada a prata. A tripulação era composta pelas suas camareiras vestidas de ninfas e por efebos, mascarados de Cupidos, que formavam um círculo em volta de um dossel de lamé, sob o qual ela estava reclinada, num diáfano traje de Vénus. Pífaros e flautas davam o necessário ambiente musical a esta superprodução que Hollywood não desdenharia. Contrariando os propósitos de Marco António, obrigou-o a ser ele a ir ter com ela. Chegou como juiz acusador e antes do fim do jantar, já estava rendido, aos pés dela. Ele e os generais passaram a noite a bordo. Havia ninfas e efebos para todos os gostos. Na manhã seguinte o Egipto era uma grande potência. Aquele jantar e aquela noite haviam custado a Roma algumas províncias orientais.

Cleópatra não era apenas uma política consumada. Loura, cheia de sensualidade, perita inigualável na ciência dos cosméticos e absolutamente destituída de pudor, no esplendor dos 27 anos, capturou numa noite o comandante de um exército romano (e triúnviro da República) e todo o seu estado maior.

Depois, levou-o para Alexandria. Cleópatra, ao contrário de António, estava perfeitamente consciente da precariedade da situação e do que era preciso fazer. Infelizmente para ela, Marco António não tinha, nem de perto, nem de longe, a sua clarividência e inteligência políticas. Cleópatra tentou fazer de Marco António e das suas legiões o suporte militar dos seus objectivos. Tentou aquilo que não conseguira com César. Simplesmente, com César teria conseguido juntar dois desígnios num único objectivo mais vasto. No fundo, os objectivos de César e de Cleópatra não eram irreconciliáveis. Com Marco António havia apenas o objectivo de Cleópatra e este era irreconciliável com os desígnios de quem então estava à frente dos destinos de Roma. Octávio teria que desaparecer.

Cleópatra incentivou Marco António à guerra com Octávio. Ele reuniu o exército e ela disponibilizou a sua frota. Ao desembarcar em Brindisi, sitiou a guarnição de Octávio. Mas os soldados de ambas as partes recusaram-se a combater, obrigando os seus generais a fazerem as pazes, que foram reforçadas com um casamento: o de António com a irmã de Octávio, Octávia. Os planos de Cleópatra goraram-se.

Todavia, Marco António não esteve muito tempo casado: mandou Octávia de volta para Roma e partiu com o seu exército contra os partos. Cleópatra foi ter com António a Antióquia, desaprovou a empresa, recusou-se a financiá-la, mas acabou por acompanhar o amante. Provavelmente não o deveria ter feito, pois teria sido a única forma de evitar que Marco António embarcasse numa expedição que foi um fiasco. Para mais, apesar de não ter tido nenhum êxito digno de menção, proclamou-se vencedor, ofereceu a si próprio um triunfo solene em Alexandria, indignando Roma, que se considerava a única depositária daquelas cerimónias e enviou uma intimação de divórcio a Octávia, rompendo assim o único vínculo que ainda o ligava a Octávio.

Para cúmulo da indignação de Roma, casou-se com Cleópatra, oferecendo como dote todo o Médio Oriente aos dois filhos que tivera com ela, e nomeou Cesarião príncipe herdeiro do Egipto e de Chipre. O Ponto, a Cilicia, a Capadócia, foram reconstituídas como reinos. Cesarião foi reconhecido ao mesmo tempo como herdeiro de César e, conjuntamente com Cleópatra, como rei do Egipto, ao qual ficava ligado a Síria, a Fenícia e Chipre.

Era o triunfo da política de Cleópatra. O Egipto retomava o seu papel hegemónico no Oriente. Desenhava-se assim no Oriente um enorme império dinástico, cujo centro deveria ser o Egipto, ao mesmo tempo que todos os países helenísticos eram percorridos por uma grande corrente de magnífico renascimento moral e cultural que neles deixaria profundos vestígios.

Todavia não é possível constituir um império baseado em forças militares exteriores a esse império. A base de recrutamento das legiões era a Itália, a Gália Cisalpina e as províncias limítrofes. O Oriente poderia fornecer tropa auxiliar, nunca o núcleo militar. Marco António não tinha lucidez política e sempre que saía fora da influência directa de Cleópatra, tomava decisões erróneas. A guerra era inevitável, mas Roma, sabiamente, não declarou guerra a Marco António. Para quê declarar guerra a uma nulidade política? Em 32, Roma declarou a guerra a Cleópatra e mais uma vez foi a supremacia naval que decidiu a vitória. Vencida em Actium (31) a esquadra de António, o império do Oriente, cujo suporte consistia apenas nas forças romanas de António, desmoronou-se. Octávio entrou como vencedor em Alexandria. António e Cleópatra suicidaram-se, e o prestigioso reino dos faraós foi incorporado no Império romano, do qual, sob o nome de Augusto, Octávio ia ser o único senhor.

Diz-se que quem não tem cão caça com gato. Foi o que Cleópatra tentou fazer. Só que aquele gato foi um fracasso.

Ler igualmente:

Os Idos de Março de 44AC 6

Os Idos de Março de 44AC 5

Os Idos de Março de 44AC 4

Os Idos de Março de 44AC 3

Os Idos de Março de 44AC 2

Os Idos de Março de 44AC 1

E como complemento sobre o mesmo período:

Orçamento de Estado para 14 AD

O Mercado de Trabalho