janeiro 31, 2006

A Armadilha da Utopia 3

A Dimensão do Estado

Hoje abordarei, com as limitações que a escassez do tempo obriga, a questão da dimensão do Estado e do paradoxo eficiência e/ou equidade. Quando se fala do peso do Estado, a sua determinação não é um problema de solução única. A solução depende da eficiência do próprio Estado, da «qualidade» do sistema fiscal e do projecto que se tem para o país: Qual o doseamento entre desenvolvimento e igualitarismo. Mas esse doseamento depende dos consensos sociais que se formarem. E esses consensos variam de acordo com os projectos pessoais dos diversos agentes económicos. A estagnação e a compreensão das razões económicas dessa estagnação podem levar a que se deixe de apostar tanto no igualitarismo e mais num projecto a médio e longo prazo de desenvolvimento, na convicção que a existência de uma maior prosperidade geral permita um melhor nível de vida, apesar de uma desigualdade maior.

Quanto à questão do papel do Estado, é um facto histórico que nenhuma sociedade atingiu um nível económico elevado sem a existência de um Governo e de um Estado. Sem a existência de um governo suportado num aparelho estatal está instalada a anarquia e não é possível uma actividade económica sustentável, nem há condições para o progresso económico e civilizacional. Todavia, a existência do Estado é condição necessária, mas não suficiente para essa prosperidade. Por outro lado, a experiência tem mostrado que, a partir de certa dimensão, o Estado é um entrave ao desenvolvimento económico.

Portanto, sem Estado, se a despesa pública fosse 0%, não havendo portanto impostos, o PIB, avaliado em termos monetários, seria nulo. Haveria produção, para subsistência, mas esta não teria expressão monetária, visto a ameaça de expropriação ser real e permanente. Esse seria o limite inferior. À medida que as taxas de imposto vão aumentando, os bens e serviços públicos essenciais ao funcionamento normal do mercado vão sendo disponibilizados justiça, defesa, infra-estruturas básicas, educação etc.. Nesta zona os efeitos destes aumentos em eficiência produtiva vão contrabalançando os efeitos desincentivadores das taxas de imposto para a actividade económica.

Ao aumentar as taxas de imposto, a partir de certo montante, as ineficiências e os desincentivos começam a fazer-se sentir de forma cada vez mais acentuada. Vai ocorrer o declínio dos rendimentos do trabalho, da poupança, do investimento e do próprio rendimento colectável. Os agentes económicos vêm-se forçados a abandonar as suas actividades «monetarizadas» para se dedicarem a outras actividades como o lazer, a trabalhos de rendimento não tributável, etc.. E isto porque as alterações nos preços relativos induzidas nas taxas dos impostos afectam as escolhas entre trabalho e lazer, entre consumo presente/futuro e poupança/investimento e entre economia legal e economia paralela. Em teoria, se as taxas forem 100% não haverá interesse em desenvolver qualquer actividade tributável o dinheiro que se recebe é totalmente entregue ao Estado. Nessa situação as receitas fiscais reduzem-se a zero e o PIB igualmente. Será o limite máximo. É óbvio que continuará a haver alguma produção, mas apenas para subsistência, sem expressão monetária, visto que a ameaça de expropriação [agora pelo Estado] é certa.

Esta formulação corresponde à conhecida curva de Laffer. Todavia a realidade é mais complexa que a curva que Laffer desenhou num guardanapo de papel. Com o imposto progressivo, os extractos sociais que perdem o incentivo para trabalhar são os de rendimentos mais elevados, e portanto correspondem a segmentos sociais de pequena dimensão, embora de elevado peso económico. O efeito global sobre a economia não é claro. Por outro lado, os impostos não agem da mesma maneira sobre as decisões dos agentes económicos. Impostos indirectos, como o ISPP, IVA, etc., têm uma influência menos nociva sobre a actividade económica do que aqueles que agem directamente sobre os rendimentos. Portanto, a ideia de Laffer tem mérito como abordagem geral, mas saber se a taxa média máxima, a partir da qual a receita fiscal cai, é 45%, 50%, ou outra qualquer, é difícil. Depende das taxas progressivas e da qualidade do sistema fiscal.

Todavia, uma coisa é certa e a teoria económica é unânime sobre isso: o imposto cria um peso morto redução do excedente total resultante do imposto reduzir a dimensão do mercado abaixo do ideal. E outra conclusão é a de que esse peso morto aumenta mais rapidamente que o valor do imposto que o cria.

Portanto, o aumento da despesa pública cria entraves ao desenvolvimento económico. A curva que relaciona o PIB com a despesa pública é conhecida como curva de Armey. Tem um andamento semelhante à curva de Laffer, só que o seu máximo ocorre necessariamente à esquerda do máximo de Laffer, antes do máximo da receita fiscal. Portanto, antes de se atingir o máximo da receita fiscal começa a ocorrer a degradação da actividade económica e a estagnação e/ou queda do PIB.

Qual será o valor óptimo para a despesa pública em termos do PIB? É claro que a resposta terá que ser genérica, porquanto depende da qualidade do serviço público e da estrutura e mentalidade sociais existentes. Milton Friedman, num estudo onde comparou os USA e Hong Kong, concluiu que, embora o governo tivesse um papel essencial numa sociedade livre e aberta, a partir de um certo valor da Despesa Pública, a contribuição marginal para o PIB anular-se-ia e passaria a ser negativa. Situou esse valor algures entre 15% e 50%. Olhando para um caso de sucesso, dentro da UE, o caso da Irlanda, poderia estimar-se que o peso óptimo seria 35%.

O PIB português, em 2005, foi de 139.208 milhões de euros (números preliminares). A Despesa Pública foi de 68.936 milhões de euros (49,3%). Se fosse 35% (48.723 milhões de euros), teríamos poupado 20.213 milhões de euros. O PIB português, em 2006, prevê-se que seja 144.717 milhões de euros (números preliminares, em valores nominais). A Despesa Pública será de 70.622 milhões de euros (48,8%). Se fosse 35% (50.651 milhões de euros), pouparíamos 19.971 milhões de euros. Aquelas poupanças não se destinariam apenas aos contribuintes, pois parte delas seriam para anular o défice. Mas mesmo assim sobrariam uns 12.000 milhões de euros anuais para os contribuintes (1.200/hab). Ou seja, anualmente Portugal gasta, a mais, o equivalente ao custo total da Ota + TGV, que tanto alarido têm provocado. Com algumas agravantes: o Governo tem anunciado que a parte mais significativa daqueles projectos é paga pelos privados, enquanto o excesso de despesa pública é, todo ele, pago pela população; ficaremos com um TGV e um aeroporto no cu de Judas para mostrarmos, vaidosos, aos amigos, enquanto o excesso de despesa pública é dinheiro deitado à rua.

A dimensão financeira é apenas uma das vertentes da questão do peso do Estado. Outra será a sua eficiência e uma outra o âmbito dos serviços que deve prestar. Estas questões estão obviamente ligadas. O sector público português faz-se pagar como um artigo de luxo e presta serviços miseráveis. Pagamos uma fortuna para alimentar uma máquina pesada e inoperante e escasseia-nos o dinheiro para as pensões de reforma, que são, na sua maioria, uma miséria.

Além disso, o efeito da despesa e receita públicas no PIB depende de vários factores, principalmente da «qualidade» do sistema fiscal. Dois sistemas fiscais que arrecadem ambos, por exemplo, 35% da riqueza nacional, podem ter efeitos muito diversos. Um deles ter efeitos negativos mitigados e o outro ser completamente castrador da actividade produtiva, tendo efeitos devastadores sobre essa actividade. Nesse ponto de vista, o nosso actual sistema fiscal é duplamente mau por ter taxas elevadas e por ser um agente castrador da actividade produtiva, pela sua má qualidade.

(Continua)

Publicado por Joana às 08:04 PM | Comentários (44) | TrackBack

janeiro 30, 2006

A Armadilha da Utopia 2

O Estado

Um dos temas em que a armadilha da utopia se manifesta com mais arrebatamento é na questão do Estado o âmbito da sua intervenção, a sua dimensão e a extensão dos seus serviços. A questão em si não é utópica. O que pode ser o caminho para a utopia é debatê-la sem ter em conta a situação pré-existente: instituições, mentalidades, teia de interesses instalados, necessidade de consensos sociais, etc.. Outra via para a utopia é trazer à colação como arma doutrinal textos que frequentemente foram escritos como resposta aos dogmatismo então existentes, dogmatismos que pareciam triunfantes e que ameaçavam submeter a humanidade às suas convicções. Não que estivessem basicamente errados, mas porque datados pelos excessos das polémicas em cujo contexto foram produzidos.

Por exemplo, a importância de Hayek foi ter-se apercebido que o Rei ia nú, numa época em que ninguém punha em causa que ele estaria soberbamente vestido, uns com o traje Keynesiano, outros pelo figurino comunista. Todavia, os excessos de Hayek são porventura datados, porquanto são uma resposta ao dogmatismo colectivista do comunismo soviético, ao totalitarismo da organização económica nazi e ao racionalismo construtivista da criação ex nihilo de sociedades perfeitas, que os Prometeus do século XX nos anunciavam que construiriam. A economia vive com regras e com estruturas. Como compatibilizá-las com uma ordem espontânea? Nunca pelo efeito da vontade humana, sublinha Hayek, mas como fruto do acaso, de um darwinismo institucional: «as instituições são produto da acção dos homens, mas não de um seu projecto». A sociedade acaba por conservar aquelas que são as mais adaptadas. Polemizar tende a privilegiar certas abordagens em detrimento de outras. É normal que isso aconteça. O que é errado será considerar isso como verdades absolutas, sem ter em conta os contextos.

Mas o paradigma da importância do peso do Estado na economia, dito keynesiano, baseia-se numa visão distorcida do keynesianismo. Ou melhor, na aplicação da mesma receita para uma doença que é totalmente oposta. Na grande depressão houve uma crise do lado da procura e uma deflação. Estimular a procura pelo aumento do rendimento disponível nas famílias, através de obras públicas, como estradas, caminhos de ferro, etc., aumentava o consumo e criava escoamento para a oferta excedentária das fábricas, o que provocaria uma dinamização do sector produtivo e a retoma do emprego privado. A guerra de 1939-45 não permitiu chegar a perceber se as prescrições de Keynes teriam ou não resultados sustentáveis. Hayek e Friedman garantem que não. Na sequência da guerra, as 3 gloriosas décadas impediram igualmente que se percebesse, na prática, a validade ou não do modelo keynesiano, que se manteve como uma verdade indiscutível. Keynes havia morrido em 1946 e nunca se saberá se ele manteria as suas teses numa conjuntura económica completamente diferente. Todavia, Keynes foi um economista extraordinariamente lúcido. Em 1919 publicou um estudo sobre as consequências económicas da guerra (e dos tratados de paz) que se revelaram proféticas. As receitas que preconizou na década de 30 surtiram efeito na época. Ninguém sabe o que ele preconizaria na década de 80. Sabemos apenas que as receitas dos seus epígonos, que cristalizaram o seu pensamento, foram um desastre. Contestar o keynesianismo pós-Keynes não é o mesmo que contestar Keynes.

Ou seja, trazer à colação autores sem os referir à época, nem ao contexto em que produziram as suas ideias, é extremamente redutor e apenas serve para brandir chavões frequentemente esvaziados de conteúdo.

No que respeita ao peso e papel do Estado, temos que atender a dois paradoxos, o paradoxo da liberdade (como refere Popper em A Sociedade Aberta ...) e o paradoxo da eficiência e/ou equidade.

Relativamente ao primeiro paradoxo, a liberdade destrói-se a si mesma se for ilimitada. A liberdade ilimitada significa que um indivíduo forte é livre de agredir um indivíduo fraco e despojá-lo da sua liberdade. Por essa a razão exige-se que o Estado, em certa medida, limite a liberdade de modo a que a liberdade de cada um seja protegida por lei. Ninguém deve estar à mercê de outrem, e todos devem ter o direito de ser protegidos pelo Estado

Ou seja, num mundo sem Governo não há o predomínio da lei e não há protecção da propriedade e das obrigações contratuais. Os mais fortes podem roubar impunemente os bens dos mais fracos. Não há incentivos à poupança e ao investimento, dado que a ameaça de expropriação é real e permanente. A actividade económica reduz-se à subsistência.

Mas estas considerações, segundo Popper, devem aplicar-se também à protecção na esfera do funcionamento interno da economia. Mesmo que o Estado proteja os seus cidadãos contra as ameaças de violência física, pode fracassar se não os conseguir proteger contra o abuso do poder económico. Se, quem for economicamente forte, for livre de oprimir os que são economicamente débeis e despojá-los da sua liberdade, a liberdade económica ilimitada pode ser tão suicida quanto a liberdade física ilimitada, e o poder económico pode ser quase tão perigoso quanto a violência física, dado que aqueles que possuem excedentes podem forçar os carenciados a uma servidão "livremente" aceite, sem usar de violência. E admitindo que o Estado limite as suas funções à supressão da violência (e à protecção da propriedade), uma minoria economicamente forte pode, desse modo, explorar a maioria dos que são economicamente fracos.

Devemos, segundo Popper, conceber instituições sociais, asseguradas pelo poder do Estado, para protecção dos economicamente fracos contra os economicamente fortes. O Estado deve providenciar para que ninguém necessite de aceitar condições não equitativas por receio de passar fome ou de degradação económica.

E esta a formulação está alicerçada na experiência histórica, porque foi justamente o abandono do princípio da não-intervenção, e de um sistema económico sem restrições, aquilo que salvou a nossa sociedade livre, aberta, baseada no primado do indivíduo e na sua liberdade de escolhas, das ameaças dos modelos totalitários de direita ou de esquerda, que se propunham destruir o capitalismo e a plutocracia, pois permitiu criar consensos e equilíbrios sociais e mostrar a superioridade de uma sociedade livre, sobre os modelos totalitários.

Regressando a Popper, se quisermos que a liberdade seja salvaguardada, teremos então que exigir que a política de liberdade económica ilimitada ceda o lugar à intervenção económica planificada do Estado. Devemos exigir que o capitalismo sem restrições dê lugar a um intervencionismo económico. Tem que se reconhecer que esta intervenção económica tenderá a aumentar o poder do Estado e o intervencionismo estatal traz o germe da destruição da liberdade individual. Mas isso não constitui um argumento decisivo contra, porque o poder do Estado será sempre um mal perigoso, ainda que necessário. A solução, que com mais ou menos sucesso (talvez menos, no nosso país), tem permitido a coexistência do intervencionismo estatal com a liberdade individual tem sido, justamente, o fortalecimento das instituições democráticas, do espírito cívico colectivo e da vigilância permanente para se encontrar um equilíbrio, não necessariamente perfeito, mas que evite perversões que cerceiem a liberdade de cada um, para além dos limites impostos pela liberdade de todos.

Curiosamente, a frase mais lapidar anti-estatista escrita no século XIX, está contida na Directiva ao Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, e é justamente de Marx: «A Comuna [de Paris] fez da palavra de ordem de todas as revoluções burguesas, governo barato, uma verdade, ao suprimir as duas maiores fontes de despesas, o exército e o funcionalismo»

Marx-Engels Werke Vol 17, pág 341 Dietz Verlag Berlim

Proximamente tratarei do paradoxo eficiência e/ou equidade.

Publicado por Joana às 10:33 PM | Comentários (79) | TrackBack

janeiro 29, 2006

A Armadilha da Utopia

O que a utopia tem de errado é o facto de pretender reconstruir a sociedade como um todo, postulando mudanças generalizadas, cuja aceitação social é duvidosa, porquanto representa uma ruptura com o quadro social existente e cujas consequências práticas são difíceis de calcular, porquanto todas as experiências sociais e políticas que constituíram subversões completas dos modelos pré-existentes conduziram a resultados péssimos. Adenauer disse que a política é a arte do possível. Um político poderá ter ou não em mente um modelo da sociedade, e acreditar ou não que o homem tem a possibilidade de vir um dia a estabelecer uma sociedade ideal e perfeita. Mas a arte política do possível é combater as deficiências mais prementes e profundas da sociedade em vez de procurar estabelecer, no imediato, um ideal supremo, a Ideia Absoluta, quer na sociedade, quer no Estado.

As instituições políticas, económicas e sociais representam sempre, desde que se viva em regime democrático, do resultado de um compromisso face a circunstâncias do processo político e social anterior, da gestão, certa ou errada, dos equilíbrios entre interesses corporativos e o bem-estar colectivo, etc. Esse compromisso pode ter conduzido a situações perversas que prejudiquem o bem-estar colectivo e conduzam à estagnação económica da sociedade. Essas situações podem e devem ser combatidas. Todavia não podem ser combatidas em termos de construir uma sociedade ideal alternativa. Uma sociedade não pode parar para reconstrução. Não é possível fazer tábua rasa de uma situação existente. A estrutura social e económica é de tal forma complexa que poucos eleitores se julgarão capazes de avaliar a viabilidade dessa transformação radical, se comporta de facto melhorias, e quais as dificuldades e tormentos que a concretização dessa transformação exigiria. E se poucos se julgariam capazes, duvido que algum fosse efectivamente capaz dessa avaliação.

Essas situações perversas podem porém ser combatidas em termos de ajustamentos parcelares menos sujeitos a controvérsias e mais capazes de mobilizar a opinião pública. As reformas institucionais têm que ser feitas, pouco a pouco, e conduzidas de forma a ganharem a opinião pública. Muitas dessas reformas poderão parecer insuficientes ou a rota traçada nelas não estar totalmente conforme com o percurso para o modelo de sociedade ideal que teorizamos. Mas, a política é a arte do possível.

Uma Utopia corresponde à pretensão de que uma ordem social pode resultar da construção feita a partir de um modelo teórico concebido como um mundo perfeito ou, pelo menos, melhor que o existente. Uma Utopia não resulta, necessariamente, de uma visão historicista do devir social, ou seja, não resulta de qualquer convicção que essa Utopia se estabelecerá, inevitavelmente, se o curso da história o determinar previamente. Essa é a visão teleológica do marxismo "Quando uma sociedade tiver descoberto a lei natural que determina o seu próprio movimento... mesmo então não pode saltar por cima das fases naturais da sua evolução. ... Pode, porém, fazer algo; pode abreviar-lhe e minorar-lhe as dores do parto". Essa foi a visão teorizada em esboço por Marx e postulada em diferentes tons e variações pelos seus epígonos durante o século XX, consoante as vicissitudes políticas, sociais e geo-estratégicas.

Para haver Utopia não é obrigatório haver uma visão teleológica da história. Basta que se pense que é possível que uma sociedade brote completamente ordenada e organizada, qual Palas Atena saindo armada do cérebro de Zeus.

O que as Utopias têm de perverso, é que é muito mais fácil concebê-las no papel e em teoria, do que concretizá-las na prática. E a única forma de as concretizar é assaltando o poder instituído, «abreviando e minorando as dores do parto». Mas este processo está vedado a quem considera como prioridade o primado da liberdade individual e o respeito pelas escolhas individuais e pela democracia representativa.

As Utopias que foram levadas à prática e que se saldaram pelo massacre de milhões de indivíduos que não acreditavam nelas, conseguiram constituir um corpo de doutrina sólida e totalitária, que se destinava à defesa do seu domínio, e que era considerada matéria indiscutível.

Quando não foram levadas à prática (na sua formulação utópica e bacteriologicamente pura), quer pelo facto dos fundamentos das suas convicções impedirem o assalto anti-democrático ao poder, quer por quaisquer outras razões, constituíram matéria inesgotável de controvérsias, cada um arrogando-se da presunção de ser ele o detentor da Utopia mais perfeita e teoricamente mais rigorosa. E quanto maior é a impotência sentida em levar a Utopia à prática, mais importância ganham subtilezas doutrinais libadas na exegese dos textos fundamentais, maior é o absurdo da hermenêutica semântica e mais incomensuráveis são os abismos gerados por diferenças imperceptíveis

A Utopia impotente resvala sempre para o radicalismo sectário. Quando nos fechamos sobre nós próprios e perdemos o sentido do universal, as pequenas diferenças tornam-se fracturantes. É sempre assim e é preocupante.

É paradoxal que pensamentos doutrinais que se baseiam no primado do indivíduo, na defesa da liberdade de funcionamento da economia e da sociedade, apareçam em travesti de modelos cristalizados pelo radicalismo sectário fechado sobre si próprio, mais preocupado com as subtilezas das diferenças do que com a imensidão do que há em comum.

É paradoxal que pensamentos doutrinais fecundados pela interpretação dos comportamentos e das escolhas dos indivíduos, enquanto livres, e na dimensão anti-teleológica do homem que se faz a si próprio, se preocupem mais a digladiar-se sobre a excelência das subtilezas que separam os seus modelos teóricos, dos do vizinho, em vez de se empenharem em estudar a forma de concretização, mesmo que parcialmente, mesmo que seja apenas um pequeno passo, do que há de comum no pensamento doutrinal de todos.

Publicado por Joana às 11:52 PM | Comentários (40) | TrackBack

outubro 05, 2005

A Frase Estúpida do Dia

No clima neoliberal que tem inspirado as políticas de défice zero é a frase que inicia um artigo de opinião de Luís Fernandes (que se intitula professor universitário) no Público. Calculo que LF seja coerente e não aplique o neoliberalismo na gestão da sua economia doméstica. Se assim for, dou como provável que o merceeiro da esquina, o homem do talho, a pastelaria em frente tenham um gigantesco rol de calotes que LF, em obediência aos seus princípios ideológicos, teria pregado a torto e a direito. E se essa coerência ideológica for inexorável, o seu gestor de conta estará porventura, neste momento, à beira de uma crise de nervos é que o homem, além de ser insolvente, tem uma poderosa e incontornável teoria justificativa que o coloca a salvo de qualquer hipótese de quitação: cada vez que tal se prefigure, há o risco que se exalte e solte a temível catilinária: Seu neoliberal relapso e empedernido!

Publicado por Joana às 02:23 PM | Comentários (55) | TrackBack

agosto 17, 2005

Os Destroços do Catamarã

Quando escrevi o post de ontem, Individualismo e altruísmo, foi apenas com a singela intenção de mostrar que o individualismo e as doutrinas que defendem o primado do individual não significam, ao contrário daquilo que os servos e adoradores do Moloch pretendem fazer crer, a defesa do egoísmo despido de qualquer ética. Como escrevi então, Individualismo, em economia e em política, não é sinónimo de egoísmo, nem se opõe ao altruísmo. Apenas se opõe ao colectivismo. O individualismo é perfeitamente compatível com o altruísmo.

Também não pretendi denegrir os serviços públicos. Escrevi Os meios públicos de salvamento não chegariam a tempo (o incêndio propagou-se com grande rapidez) , do que qualquer leitor, que não estivesse com a mente obnubilada pelo fideísmo estatal, deduziria que a rapidez da propagação do sinistro seria causa principal da falha dos meios públicos. É claro que ontem, eu ainda não sabia que «A primeira embarcação militar a chegar ao local foi uma lancha de intervenção rápida da Brigada Fiscal (BF). Num primeiro momento, os militares ainda tentaram apagar o fogo, mas recuaram ao verificar que a fibra do catamarã ardia de forma explosiva. Em vez disso, optaram por estabelecer um perímetro de segurança na zona e acompanharam de perto as operações de salvamento, feitas unicamente por embarcações particulares».

Convenhamos que é uma situação caricata: os meios de salvamento públicos ficarem a ver os meios dos voluntários privados a procederem ao resgate dos náufragos, porque «recuaram ao verificar que a fibra do catamarã ardia de forma explosiva optaram por acompanhar de perto as operações de salvamento». Mentes menos abertas que a minha poderiam deduzir comportamentos menos condizentes com o serviço público. Outras, mais pundonorosas, poderiam mesmo arguir aquela manobra contemplativa de cobardia. Eu não. Presumo que houve razões poderosas para a Brigada Fiscal ter tido aquele comportamento contemplativo. Além do que, é uma Brigada Fiscal, não é uma Brigada de Resgate de Náufragos de Catamarãs a Arder. A sua missão é zelar para que não haja contrabando, tráfico de droga, transporte de mercadorias sem guia de IVA, etc.. Certamente que os brigadistas estiveram diligentemente de binóculos a certificarem-se que os náufragos não transportavam mercadorias proibidas ou sem guia de transporte. E se o fizeram, cumpriram aquilo que o país esperava deles.

E não me esqueço de enaltecer a coragem dos bombeiros de Albufeira que acorreram ao naufrágio num semi-rígido. Infelizmente apenas posso congratular-me pela coragem, visto que com um semi-rígido não se puderam aproximar do fogo, porque senão teriam que regressar a nado, a menos que fossem resgatados pelos particulares que, no meio desta história bem portuguesa, parece terem sido os únicos a agir com rapidez, discernimento e eficiência. Não admira: para um dado objectivo, os privados conseguem sempre uma afectação de recursos mais eficiente. Vem nos manuais. Aconteceu em Albufeira.

Também não denegri as vistorias. Escrevi: «segundo testemunhos (embora nestas ocorrências tais testemunhos possam não ser fiáveis), os meios próprios de salvamento não funcionaram, apesar das inspecções estarem em dia». E escrevi isto, porque ponho sempre muitas dúvidas aos testemunhos que a comunicação social recolhe. Por duas razões: 1) a comunicação social escolhe normalmente os mais maldizentes, porque têm mais efeito sobre as audiências; 2) muitas pessoas, nestas situações, agem sem discernimento, acusando tudo e todos. É certo que tenho uma má imagem das capitanias e autoridades marítimas, pelo menos nesta zona do Algarve, e sempre ouvi contar delas histórias muito pouco abonatórias. Mas é uma zona problemática. No Verão há o turismo e no Inverno, com a pesca em retracção, muitos dedicam-se ao contrabando e o tráfico de droga. Portanto é difícil discernir o que é verdadeiro, do que é exagero e do que é falso.

Portanto, limitei-me a encarar a questão, factualmente e apenas pela positiva realçando o comportamento humanitário dos privados que, anonimamente, sem pensar em recompensas pecuniárias ou medalhas, acorreram a salvar o próximo. E não foi uma história trágico-marítima, mas uma história cómico-costeira.

Isto foi considerado por alguns como um exercício da mais pura demagogia. Não é demagogia mas reconheço que é um exercício muito enervante para os adoradores do Moloch. E o enervamento não é bom conselheiro. E quando as pessoas se enervam dizem os maiores disparates: Ninguém diz que um rico não pode ser pessoa de bem, mas se o for - e agir como tal - provavelmente não será rico muito mais tempo. Esta sentença é uma contradição nos termos. Indo à essência da sentença, ela significa que o rico nunca pode ser uma pessoa de bem, porque se o for deixa de ser rico. Ou seja, os ricos, pessoas de bem, são apenas um fenómeno transitório, cujas condições iniciais são não nulas (herança vultuosa ou prémio no euromilhões, porque a actividade económica é pecaminosa) mas que se esvai rapidamente pela prática do bem.

Por entre adoradores de Moloch e fradinhos Capuchos o país vai ter dificuldade em singrar no mar encapelado da economia mundial. O país é o Titanic em que as autoridades e os seus apaniguados nos dizem: vá calma olhem para a popa, vejam o tempo magnífico e ouçam a orquestra. Não liguem àquele insignificante bloco de gelo ali atrás.

Esperemos que particulares com as suas embarcações de recreio estejam atentos ao naufrágio

Publicado por Joana às 06:30 PM | Comentários (74) | TrackBack

agosto 16, 2005

Individualismo e altruísmo

Ao largo de Albufeira incendiou-se um catamarã. Cerca de 90 pessoas foram resgatadas por particulares e por uma empresa de embarcações de recreio. O Estado tem poderosos meios (ou, mais rigorosamente, meios poderosamente pagos pela colectividade): Capitanias, polícia marítima, embarcações salva-vidas, helicópteros, bombeiros, etc.. Também tem um papel regulador: regulamentar as condições das embarcações e proceder às inspecções periódicas necessárias. Tudo falhou. Os meios públicos de salvamento não chegariam a tempo (o incêndio propagou-se com grande rapidez) e, segundo testemunhos (embora nestas ocorrências tais testemunhos possam não ser fiáveis), os meios próprios de salvamento não funcionaram, apesar das inspecções estarem em dia.

Em contrapartida, particulares, ricaços individualistas, puseram os motores dos seus sinais exteriores de riqueza a funcionar, e demandaram o barco em chamas para tentar salvar os passageiros. Inclusive uma empresa, cujo único interesse é, como nos é asseverado pelos predicantes miserabilistas, a obtenção do lucro mais desenfreado, colaborou no salvamento. Toda esta gente acorreu a salvar o seu semelhante, sem pensar em qualquer recompensa, em qualquer retorno, para além da satisfação moral de ter ajudado o próximo.

Individualismo, em economia e em política, não é sinónimo de egoísmo, nem se opõe ao altruísmo. Apenas se opõe ao colectivismo. O individualismo é perfeitamente compatível com o altruísmo. Aquelas pessoas, que arriscaram os seus sinais exteriores de riqueza, e a empresa de embarcações de recreio, que arriscou os meios humanos e materiais que tinha, naquele instante supremo em que estavam vidas em jogo, puseram o interesse do seu semelhante acima dos prejuízos que a sua acção de resgate poderia comportar. Puseram o seu altruísmo acima de interesses financeiros. Na contabilização do benefício social que tiveram, a satisfação de salvarem, ou ajudarem a salvar, a vida do seu semelhante sobrelevou o risco de eventuais prejuízos. Provavelmente nem sequer pensaram nisso.

E como eram individualistas, nem o facto do acidente ocorrer à hora do almoço teve qualquer impacte. O altruísmo não faz pausas para almoço.

Nem tudo foi incipiente nos meios colectivos, pagos por nós (e pelos particulares que procederam ao resgate) a Marinha teve um papel de relevo: procedeu à remoção dos destroços para evitar colisões futuras.

Ah! O capitão de porto da Capitania de Portimão tomou uma decisão importante: interditou a praia da Galé a banhos.

E as autoridades marítimas irão agora proceder àquilo em que os nossos serviços se especializaram: a autópsia do incidente.

Publicado por Joana às 06:24 PM | Comentários (84) | TrackBack

julho 27, 2005

Equívocos Iliberais

A crítica mais vulgar que se faz ao liberalismo é a da existência de excesso de poder de mercado de diversos grupos económicos que agem como liberticidas. Ora esta crítica é hipócrita quando se refere ao caso português e ignorante quando se refere à economia global. No caso português, os agentes económicos que distorcem a concorrência são, em primeiro lugar, o próprio Estado com as barreiras institucionais que opõe à liberdade concorrencial, com o excesso de burocracia que só é contornada por compadrio, o que faz com que as empresas que obtêm vantagens não são necessariamente as que têm mais produtividade, etc.. Em segundo lugar as empresas majestáticas, semi-privatizadas pelo Estado, mas que continuam espojadas nas delícias de Cápua do proteccionismo estatal.

É estranho tentar desacreditar o liberalismo através de exemplos que decorrem, directa ou indirectamente, do comportamento do Estado. Os cambões dos construtores civis para concursos públicos, empresas menos competitivas terem prevalência burocrática, empresas majestáticas imporem preços não explicados pelo factor mercado, etc., resulta tudo do comportamento do Estado que vicia e degrada a concorrência, quando uma das suas principais missões, de acordo com os pais da economia clássica, seria justamente a da regulação da concorrência e a de providenciar a equidade do funcionamento da economia do mercado.

Analisemos agora a situação do poder de mercado dos grandes grupos económicos a nível da economia global. O poder de mercado existe quando alguns intervenientes no mercado têm a possibilidade de cercear a liberdade de outros intervenientes. Em contrapartida, quando todos têm que aceitar igualmente o preço determinado pelo mercado, todos dispõem de poder económico idêntico e todos são, perante o mercado, igualmente desprovidos de poder.

O liberalismo económico define a liberdade como a ausência de coacção. Isso significa que só pode existir uma ameaça para a liberdade quando alguém puder impor algo a outrem. Por essa razão, para o liberalismo económico, o Estado representa, em si, uma ameaça. Mas, contrariamente ao ultraliberalismo, que assegura que todo o económico é racional desde que na sua origem não haja coacção, não podemos ignorar as ameaças à liberdade provenientes do poder de mercado das grandes empresas apesar de estas não terem capacidade de impor comportamentos ao consumidor individual ou ao pequeno produtor.

Os equilíbrios do mercado só se podem considerar racionais e eficientes na medida em que resultem da actuação de indivíduos tanto quanto possível igualmente livres. Quanto maior for o poder existente num mercado, mais irracionais (ineficientes) são os resultados globais (i.e., para todos os indivíduos e empresas).

A escola clássica inglesa, que procurou desde o início estabelecer relações lógicas entre padrões de comportamento e escassez de recursos, envolvendo um alto grau de abstracção e o recurso a ferramentas matemáticas, foi extraordinariamente enriquecida com as discussões teóricas e práticas emergentes da Sherman Act (1890), quando economistas (e os tribunais) se envolveram em disputas acérrimas sobre a forma como as estruturas de mercado influenciavam os comportamentos das firmas e em que medida determinadas situações de oligopólio (ou monopólio) violavam a concorrência. As investigações e os debates em tribunais forneceram aos economistas um grande acervo de informações sobre os comportamentos dos agentes económicos e as estruturas de mercado. Muito da teoria económica se tem desenvolvido a partir dessas disputas legais, que continuam a ocorrer, como foi o caso recente da Microsoft. A teoria dos Mercados Contestáveis (cf. W. Baumol) nasceu, na década de 80, da controvérsia legal acerca de uma alegada situação de monopólio.

Quando digo enriquecida, refiro-me aos diversos modelos que foram sendo propostos para descrever esses comportamentos. Mas refiro-me igualmente ao aparecimento da Industrial Organization que parte do paradigma Estruturas-Comportamento-Resultados, que resumidamente refere que os resultados de uma dada indústria ou mercado dependem do comportamento dos agentes económicos (compradores e vendedores) que se confrontam nesse mercado em áreas como políticas de preços, práticas comerciais, investigação e desenvolvimento, investimento em instalações produtivas, etc.. Os comportamentos dependem, por sua vez da estrutura de um dado mercado, abarcando parâmetros tais como número e distribuição dimensional dos vendedores e compradores, grau da diferenciação (física ou subjectiva) do produto, presença ou ausência de barreiras à entrada de novos produtores, estrutura de custos, grau de integração vertical, etc..

Por sua vez, a estrutura de mercado e os comportamentos interagem com as condições de base. Por exemplo, do lado da oferta, a localização da matéria prima, a tecnologia disponível, durabilidade (ou perecibilidade) do produto, rácio valor/peso, condicionantes ambientais, regulamentos estatais e enquadramento legal, padrões produtivos (por exemplo, produzir por encomenda, ou produzir para armazém no caso em apreço, para depósito), etc.. Do lado da procura, a elasticidade preço-procura, produtos substitutos (elasticidades cruzadas da procura), taxa de crescimento e flutuações da procura, procura sazonal ou cíclica, padrões de aquisição (por exemplo, transacções através de listas de preços ou por concursos com propostas lacradas).

Os modelos iniciais, resultantes da escola clássica, baseavam-se nos 7 axiomas da concorrência:

1-Atomicidade do mercado (grande número de concorrentes)

2-Homogeneidade do produto não havia diferenciação dentro do mesmo produto (ausência de marcas, modelos, etc.)

3-Ausência de barreiras à entrada - inteira liberdade (legal e económica) de entrar e sair.

4-Transparência do mercado (todos conhecem exactamente as qualidades e preço do produto)

5-Mobilidade perfeita dos factores de produção (capital e trabalho)

6-Independência dos agentes económicos (não há conluios)

7-Racionalidade económica absoluta (minimizar para cada produto o consumo dos factores e, para cada combinação de factores, escolher a técnica que maximiza a produção)

Os avanços tecnológicos e o próprio processo concorrencial conduziram ao aumento da dimensão das unidades e à importância crescente das economias de escala como factor de competitividade. As dimensões mínimas óptimas de diversas indústrias agem em sentido contrário ao axioma 1: levam ao oligopólio e não à atomicidade. Criam igualmente poderosas barreiras à entrada (axioma 3) porquanto exigem investimentos elevadíssimos, e de retorno arriscado, para a firma que pretender entrar no mercado.

O axioma 2 também não se verifica em muitos bens. As empresas diferenciam os produtos continuamente tentando pressionar o consumidor pela qualidade (real ou virtual) e não pelo preço. Mas tal é normalmente ultrapassado pelo maior discernimento que o consumidor vai adquirindo sobre o funcionamento (o mesmo é válido para o axioma 4). Faz com que a concorrência se faça pelo preço, mas também pela qualidade. Tem mais impacte sobre o rigor matemático dos modelos microeconómicos que sobre a concorrência.

Os axiomas 5 e 6 são do escopo do Estado. São as disposições jurídico-institucionais do Estado que dificultam a mobilidade dos factores de produção (do capital e, principalmente, do trabalho). O axioma 6 depende da existência de uma entidade reguladora da concorrência eficaz e de um Estado desburocratizado e capaz de aplicar a justiça com rapidez e equidade.

O axioma 7 depende parcialmente do Estado. Uma empresa que não aja com racionalidade económica absoluta vai à falência ao fim de pouco tempo, a menos que viva sob o proteccionismo estatal. Muitas das empresas que agem com pouca racionalidade económica e muitos dos empresários que os pensadores estatizantes acusam de responsáveis pelo estado económico do país, subsistem porque têm vivido sob a protecção, directa ou indirecta, do Estado.

O reconhecimento destas imperfeições levou os teóricos anglo-saxónicos a formular a teoria da Concorrência Praticável (Workable Competition) que tenta caracterizar as actuais estruturas de mercado.

Essa Concorrência Praticável implica um alargamento das variáveis concorrenciais (como p. ex., admitir certos fenómenos rejeitados pelo modelo tradicional concentração, não homogeneidade do produto, etc.), é essencialmente dinâmica (o carácter concorrencial de um comportamento só pode ser apreciado após se ter analisado as suas repercussões a longo prazo e o equilíbrio instantâneo é substituído por conceitos que tomem em conta o tempo, prazos de adaptação, o carácter instável e evolutivo do mercado, etc.) e é pragmática e relativista.

A Concorrência Praticável implica regulação e perseguição legal a quem infringe as suas normas e regulamentos (e nos EUA, como se tem visto, essa acção legal é a doer ). Embora não seja coincidente com o modelo da concorrência pura e perfeita, um dos seus axiomas (2nd Best) é claro: se uma ou mais das condições necessárias para a realização do Óptimo de Pareto não estão realizadas, não é em geral, nem necessário, nem aconselhável, procurar satisfazer outras condições, porquanto a solução encontrada estará nas imediações desse óptimo.

Como escrevi no intróito, apelidar o liberalismo económico de liberticida, só por hipocrisia ou ignorância.

Publicado por Joana às 12:46 PM | Comentários (74) | TrackBack

julho 10, 2005

O Último Liberal?

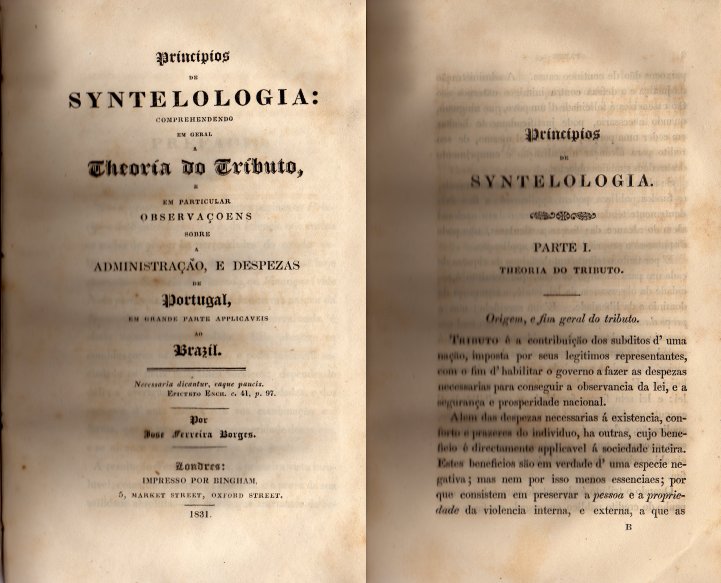

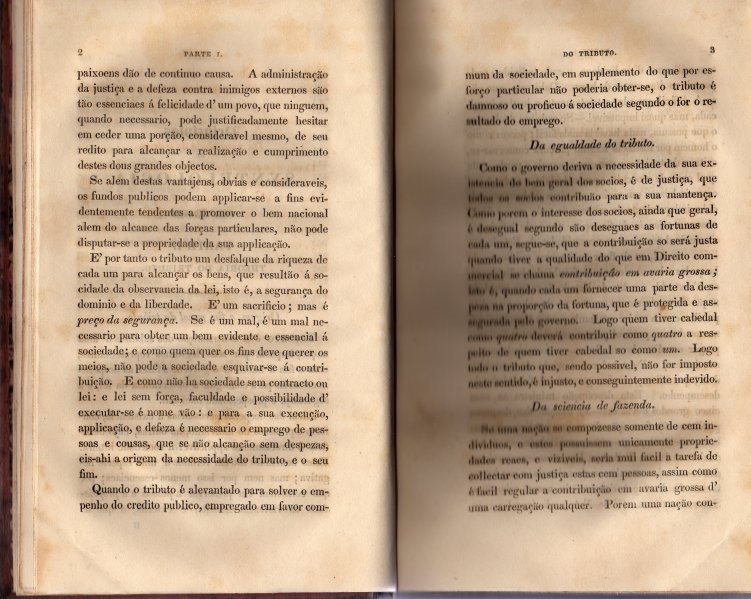

Ferreira Borges foi um dos principais membros do Sinédrio, organização clandestina que promoveu a Revolução de 1820. Emigrado por 2 vezes (a seguir à Vilafrancada e a seguir à restauração do absolutismo), foi durante a 2ª emigração que escreveu as suas principais obras nas áreas da Economia e do Direito Comercial e Fiscal. Escreveu em 1831 os Princípios de Sintelologia (ver fac-símile abaixo) onde desenvolveu a sua Teoria do Imposto na perspectiva do Princípio do Benefício, ou seja, na equivalência do Imposto ao preço dos serviços que o Estado presta aos cidadãos, isto é, cada contribuinte deve ser tributado de harmonia com o benefício que retira dos bens e serviços que o Estado, por ele financiado, lhe proporciona, o que ele designa contribuição em avaria grossa (cf. Pg 3, abaixo).

Um princípio contrário é o da Capacidade Contributiva que propugna que a repartição dos impostos pelos cidadãos se deve efectuar em função da sua capacidade económica, independentemente do grau de satisfação que cada contribuinte possa retirar dos benefícios dos bens e serviços que o Estado entenda disponibilizar. Este princípio conduz ao imposto progressivo, dependendo as taxas marginais da vontade política de igualização social. O problema é que esta política é economicamente ineficiente. Taxas marginais elevadas diminuem o incentivo pelo trabalho ou pelo investimento. Esta tentativa de redistribuição de rendimentos conduz ao nivelamento por baixo e desincentiva a produtividade e a qualificação técnica, constituindo um prémio ao lazer e ao absentismo. Se o Estado se apropriar de 50 minutos da última hora de um trabalhador altamente qualificado, este poderá não ter interesse em trabalhá-la afinal só fica com 10 minutos.

Este efeito é conhecido de longa data. J-B Say escrevia, há 200 anos, que, em matéria de impostos, «dois mais dois não são quatro». Ou seja, duplicando as taxas, há um conjunto de efeitos na esfera económica, que agem em sentido oposto ao do aumento da carga fiscal. Os países europeus onde as taxas marginais eram mais elevadas, foram aqueles que menos cresceram nos últimos 30 anos. Nos últimos anos têm-se feito reformas fiscais no sentido de diminuir a progressividade dos impostos directos, justamente pela sua não racionalidade económica. Toda a tralha socializante acumulada durante o último século está a ser, gradualmente, embora a contra gosto, atirada borda fora. E o que há de caricato é que muitos dos que se afadigam agora nessa tarefa, tinham anteriormente carregado o navio com ela. Só que se aperceberam entretanto que o navio se estava a afundar e não havia outra solução.

Abaixo estão o frontispício e as páginas 1 a 3 dos Princípios de Sintelologia de Ferreira Borges. Como se pode ler no frontispício, o livro foi editado em Londres, em 1831, durante o seu segundo exílio.

Publicado por Joana às 06:14 PM | Comentários (143) | TrackBack

julho 08, 2005

A Fractura Liberal

Uma leitura em diagonal pela blogosfera pós-eleições tem evidenciado que diversos blogues, que se reclamam do liberalismo, se têm colocado diversas questões ligadas quer ao próprio significado do liberalismo, quer ao papel e dimensão do Estado, quer à forma como o pensamento liberal se pode manifestar na super-estrutura política através de um partido político? Através do take-over ideológico de algum partido da área do poder? Outra questão relaciona-se com os três anos do governo de centro-direita que, nas palavras de António Pires de Lima , deixaram um enorme sabor a frustração, desilusão e a até a incapacidade e incompetência. E deixaram porque se presumiria que essa área política teria uma visão liberal, por oposição à visão estatizante da esquerda.

A verdade é que não existe uma tradição liberal em Portugal. Portugal permaneceu sempre afastado do pensamento liberal desde o advento do pensamento social e económico que lhe serviram de fundamento. O liberalismo em Portugal foi apenas uma ténue camada de verniz que serviu de embalagem a alguns eventos. A Constituição Vintista era muito avançada para a época, mas era apenas um transplante feito, com apoio militar, de algo completamente avesso ao corpo social de então e à maioria dos próprios protagonistas políticos que a votaram em delírio. Assim que o apoio militar desapareceu, o nosso corpo social rejeitou esse transplante contra natura.

E o mais curioso é que a génese da palavra liberal é peninsular. Apareceu aquando da Constituição de Cádiz (1812) na qual se inspirou o vintismo português. Esta palavra foi introduzida no léxico inglês pelos conservadores que alcunharam os whigs, pejorativamente, de liberais, querendo significar que tinham opiniões tão lunáticas como os revolucionários espanhóis. Posteriormente, as doutrinas socialistas e a crítica destas à economia de mercado colocaram-nas em oposição ao liberalismo. Como o Socialismo se considerou de esquerda e se tornou ideologicamente hegemónico a partir da 2ª Guerra Mundial, o liberalismo passou a ser considerado de direita, enquanto que no século XIX era universalmente considerado de esquerda.

Se a palavra liberal é de origem peninsular, para os nossos liberais o liberalismo foi apenas um verniz estaladiço, que rapidamente desapareceu. A cultura dominante em Portugal foi sempre estatizante, quer antes da revolução liberal, quer depois constitucionalismo nos seus diversos avatares, 1ª República, Estado Novo, e 3ª República. Os governos de Cavaco Silva, de Guterres e da coligação, se bem que diminuíssem o peso do Estado na economia, através da abertura de sectores à iniciativa privada e, posteriormente, com as sucessivas privatizações, não abandonaram o modelo estatizante. Sobre esse aspecto não houve quaisquer diferenças entre os governos de Guterres e os da coligação. A única diferença foi a coligação ter tentado garrotar os custos excessivos, mas sem pôr em causa o papel ou a dimensão do Estado. Ou seja, não houve diferenças entre esquerda e direita no que respeita à introdução de receitas liberais. Daí a desilusão de Pires de Lima.

Mas para haver desilusão é preciso que haja matéria sobre a qual se teria criado essa ilusão. Haveria? Não me parece. Acredito que alguns parlamentares do CDS/PP ou do PSD advoguem o liberalismo económico, mas os aparelhos partidários daqueles dois partidos estão maioritariamente ligados à lógica estatizante, nomeadamente o PSD pelo facto de ter sido mais tempo um partido do poder. Nem percebo que se diga que a Direita não estava preparada para governar. Ninguém em Portugal está preparado para governar. A média diária de trapalhadas, contradições e disparates do governo de Sócrates não é inferior à do governo de Santana Lopes, antes pelo contrário. A única diferença é que aquele tem a complacência dos meios de comunicação e não tem um PR a tirar-lhe o tapete debaixo dos pés. Há outra diferença É que agora, neste OR, estamos mais perto do abismo do que estávamos 8 meses atrás, ao elaborar o OE2005. E dentro de 8 meses ainda estaremos mais perto do abismo, e Sócrates lá que terá que desenterrar mais medidas.

Um dos temas que normalmente é fracturante entre os blogues liberais é a questão do Estado a sua dimensão e o âmbito dos seus serviços. Eu estou menos preocupada com o tema em si, que com o facto dele ser fracturante. Quando nos fechamos sobre nós próprios e perdemos o sentido do universal, as pequenas diferenças tornam-se fracturantes. E é isso que é preocupante.

Quanto à questão do papel do Estado, é um facto histórico que nenhuma sociedade atingiu um nível económico elevado sem a existência de um Governo e de um Estado. Sem a existência de um governo suportado num aparelho estatal está instalada a anarquia e não é possível uma actividade económica sustentável, nem há condições para o progresso económico e civilizacional. Todavia, a existência do Estado é condição necessária, mas não suficiente para essa prosperidade. Por outro lado, a experiência tem mostrado que, a partir de certa dimensão, o Estado é um entrave ao desenvolvimento económico.

Num mundo sem Governo não há o predomínio da lei e não há protecção da propriedade e das obrigações contratuais. Os mais fortes podem roubar impunemente os bens dos mais fracos. Não há incentivos à poupança e ao investimento, dado que a ameaça de expropriação é real e permanente. A actividade económica reduz-se à subsistência.

Mas qual o âmbito da intervenção estatal? Segundo Adam Smith, na defesa e segurança pública. A sociedade tem necessidade de ser protegida e de ser liberta dos entraves que a possam prejudicar e suprimir as barreiras que limitam a liberdade económica. O Estado também deve encarregar-se de infra-estruturas colectivas que, pelas suas características, não estão na vocação da iniciativa privada. Mas as fronteiras entre o que é, ou não é, vocação dos privados não é linear.

Por exemplo, as acções promovidas pelo Estado no domínio da construção de redes viárias melhoram os transportes e diminuem os seus custos. Mas, à medida que o investimento público nos transportes cresce, funciona a lei dos rendimentos decrescentes o benefício marginal é cada vez menor e torna-se inferior à taxa marginal de imposto para sustentar esse investimento. O benefício social líquido torna-se negativo. A intervenção do Estado tornou-se negativa em termos de benefícios sociais. A partir daí, a melhoria das redes viárias terá que ser suportada pelos utentes. Terá que se basear no princípio do utilizador-pagador.

Outro exemplo: uma das funções do Estado tem sido a de efectuar transferências sociais para evitar a exclusão social subsídio de desemprego, rendimento de inserção social, etc.. Todavia, quando o volume unitário dessas transferências cresce, esses subsídios deixam de ser uma forma de inclusão social e passam a ser um desincentivo à reinserção no mercado de trabalho. Neste caso o nível de protecção social tem como limite a ineficiência económica que induz. O subsídio de desemprego mais a utilidade do lazer, em termos monetários, têm que ser inferiores ao salário expectável dadas as habilitações do desempregado.

É certo que, para os pais do liberalismo económico, estes subsídios seriam, em si, já uma causa de ineficiência, pois dificultariam a mobilidade do factor trabalho. Todavia a sociedade europeia evoluiu e não é actualmente viável uma política que aceite a exclusão social. Aliás, desde que o requisito que formulei acima esteja preenchido não há derrogação da possibilidade de atingir o Óptimo de Pareto ou o 2nd Best O Óptimo é indeterminado, pois depende das dotações iniciais. Qualquer afectação na curva do contrato pode ser sustentada como um equilíbrio competitivo, esgotando todos os ganhos de troca possíveis.

Mas estes são apenas dois exemplos teóricos. O problema mais grave com que o nosso país está confrontado não é o âmbito dos serviços que o Estado alegadamente nos presta. O problema mais grave é a sua completa ineficiência e fornecer-nos serviços de má qualidade a um custo exorbitante. Esse é o primeiro problema a ser resolvido.

Portanto, o nosso primeiro desafio é tornar o Estado mais eficiente e emagrecê-lo. A questão do âmbito das suas prestações, será o segundo desafio. Sejamos pragmáticos não vale a pena discutir febrilmente o segundo, sem termos dado um passo sequer na solução do primeiro.

É óbvio que uma das formas de resolver o primeiro desafio poderá ser a de empresarializar, concessionar ou privatizar alguns dos serviços que o Estado actualmente presta. Isto traduzir-se-á no emagrecimento do Estado e na sua maior eficiência, mas não, necessariamente, no âmbito das prestações que, directa ou indirectamente, nos presta.

Não antecipemos problemas. O que nos une actualmente é acabar com este sorvedouro da riqueza pública que está a estiolar o nosso país. É isso que é o essencial e é aí que nos devemos concentrar. A questão do âmbito das prestações do Estado e da eventualidade da privatização do ensino, saúde, segurança social, prisões, etc.. é um assunto que, actualmente, só vale a pena debater por puro deleite intelectual e científico. Ainda não chegámos a esse patamar civilizacional.

Publicado por Joana às 12:07 AM | Comentários (109) | TrackBack

maio 09, 2005

Moloch e a Mão Invisível

Ou a Razão do Poder contra o Poder da Razão: 1) o Mercado do Trabalho

A Teoria Económica diz que a taxa salarial deve ser igual à produtividade marginal do trabalho. É injusto, mas está demonstrado. A Angelina Jolie ganha muitos milhões de dólares por filme. Porque não eu? Sinto uma terrível e mesquinha inveja. Vingo-me, mentalmente, pensando que se Angelina Jolie se candidatasse a um lugar na minha empresa, ganharia dez vezes menos que eu. É a malvadez daquela relação iníqua criada pelos caprichos satânicos da Mão Invisível.

É óbvio que aquela relação só se aplica a situações concorrenciais: no sector privado, entre os actores de Hollywood, nos craques da bola, nos treinadores poliglotas, etc.. Há outros sectores que não trabalham em concorrência, como o sector público. Mas nesse caso, a diferença entre a taxa salarial e produtividade marginal do trabalho é paga por todos nós. A caprichosa Mão Invisível regula o equilíbrio de preços do factor trabalho no sector privado. O poderoso Moloch fixa o preço do trabalho no sector privado e obriga os seus súbditos a cotizarem-se para pagarem a diferença.

Mas o Moloch, na sua divina providência, também entendeu impor restrições ao preço e mobilidade do factor trabalho no sector privado. Para proteger os trabalhadores, conforme os seus sacerdotes proclamam nas suas prédicas.

O salário mínimo foi instituído como meio de preservação das condições mínimas de dignidade e de qualidade de vida dos trabalhadores. Todavia, nos segmentos menos qualificados, ou entre os jovens que procuram o primeiro emprego, se o salário mínimo fixado administrativamente for superior à produtividade marginal do trabalho esperada, a procura de emprego diminui e haverá um excesso de oferta face à procura, ou seja, dá-se o fenómeno do desemprego. O excesso de oferta de mão-de-obra resolve-se pelo emprego de alguns trabalhadores com o seu rendimento acrescido da diferença entre o salário mínimo e o salário de equilíbrio, à custa da exclusão dos outros candidatos do mercado de trabalho.

Os sacerdotes do Moloch prometeram proteger a qualidade de vida dos trabalhadores. Criaram em paralelo um custo social do desemprego. Os sacerdotes do Moloch não operaram qualquer redistribuição entre ricos e pobres: com o salário mínimo limitaram-se a conseguir uma redistribuição de rendimentos entre famílias pobres - umas ficaram ligeiramente menos pobres e outras sem nada (ou com subsídios de desemprego).

Por outro lado promoveram o florescimento do mercado negro. E assim surge o trabalho clandestino no qual a taxa salarial é mais próxima do nível de equilíbrio, mas quase sempre inferior a ele, visto que existe um prémio de risco para o engajador e para o empregador, que receiam cair nas malhas legais. A produtividade marginal do trabalho será igual à nova taxa salarial (mais baixa) adicionada ao prémio de risco.

Portanto, os sacerdotes do Moloch ao prometerem proteger a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentaram o flagelo social do desemprego, reduziram a taxa salarial dos que se viram forçados ao trabalho clandestino e apenas promoveram uma redistribuição de rendimento entre os mais pobres, a um nível mais baixo, porquanto o rendimento global é menor.

O salário mínimo funciona portanto como uma barreira à entrada que assegura o salário dos insiders à custa dos candidatos que se mantêm em situações de desemprego prolongado.

Adicionalmente, nos sectores menos qualificados, se os trabalhadores são pagos acima da sua produtividade marginal, essa situação não se poderá manter a longo prazo numa economia concorrencial e, mais cedo ou mais tarde, a empresa que os emprega perde competitividade, e fecha ou deslocaliza-se. Ou seja, mesmo os que ficaram transitoriamente menos pobres, mais tarde ou mais cedo acabam no desemprego.

Há um ponto positivo. Um salário mínimo superior à produtividade marginal do trabalho num dado sector, pode orientar a oferta de trabalho para sectores mais qualificados. Mas essa reorientação é um fenómeno a médio ou longo prazo, porquanto pressupõe uma melhoria de qualificação do factor trabalho.

Ler a continuação:

Moloch e a Mão Invisível 2

E, sobre este tema:

Estado e Desenvolvimento

Publicado por Joana às 08:58 AM | Comentários (41) | TrackBack

abril 13, 2005

Adam Smith e Marx

Adam Smith e Marx influenciaram de uma forma decisiva o pensamento político, económico e social dos últimos dois séculos. Há um século de diferença entre ambos. Curiosamente o mesmo período que medeia entre Marx e a vivência do poder soviético. Igualmente é curioso verificar que, dessas três vidas, o pensamento que se mantém mais actual e vivaz é o da primeira. Todavia há uma estranha complementaridade entre Adam Smith e Marx. Adam Smith preocupou-se com o funcionamento económico da sociedade em que vivia. E extraiu dessa observação conceitos, ainda em vigor, que se revelaram extraordinariamente operacionais. Marx preocupou-se com as causas do devir social e histórico e estabeleceu uma teoria explicativa desse devir que continua a manter algum poder explicativo, embora a sua aplicação mecânica e absoluta se tenha revelado insuficiente e errónea. No seu sóbrio e prático raciocínio de um burguês britânico, Adam Smith ficou em muitos aspectos mais actual que Marx, o típico filósofo alemão que aspirava ao absoluto da totalidade explicativa.

A Riqueza das Nações é um manifesto de combate contra as coacções extra-económicas então existentes (obrigações feudais, corporações, regulamentos diversos) mas também contra o mercantilismo e a fisiocracia, então em voga. Curiosamente o mercantilismo assentava em três noções que continuam a inquinar a nossa sociedade: o Estado como principal agente económico, o progresso baseado na injecção de dinheiro na economia e o superavit da balança de transacções com o exterior. Nos nossos dias tal corresponde ao mito estatizante, ao despesismo dos dinheiros públicos e à desvalorização cambial para incentivar as exportações. Para Adam Smith é o indivíduo, e não o Estado, o principal actor económico; a riqueza é a produção efectiva em bens e serviços e não a criada artificialmente pela injecção de dinheiro na economia; o comércio internacional é apenas um comércio como outro qualquer.

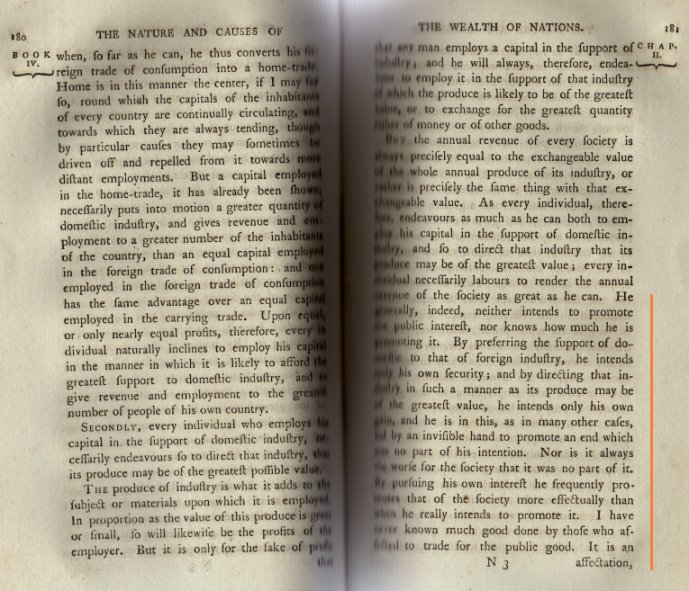

Para Adam Smith a prosperidade nasce da divisão do trabalho. A divisão do trabalho é a condição sine qua non do crescimento. Mas qual é o seu fundamento? A racionalidade dos indivíduos? O fruto de uma vontade colectiva? Não, resume-se simplesmente ao gosto visceral dos homens pela troca e pelo lucro. Os sapatos que calçamos não os devemos ao sentido altruísta do fabricante de calçado, mas à satisfação do seu interesse egoísta em obter um lucro. E a melhoria das condições de produção na sua fábrica não se deve a um sentido altruísta, a um ideal estético ou a uma virtude política: é unicamente fruto do seu interesse pessoal em melhorar a competitividade da sua exploração para maximizar o seu ganho. Escreveu Adam Smith Na realidade, ele não pretende, normalmente, promover o bem público, nem sabe até que ponto o está a fazer . só está a pensar na sua própria segurança; e, ao dirigir essa indústria de modo que a sua produção adquira o máximo valor, só está a pensar no seu próprio ganho, e, neste como em muitos outros casos, está a ser guiado por uma mão invisível a atingir um fim que não fazia parte das suas intenções. Nem nunca será muito mau para a sociedade que ele não fizesse parte das suas intenções. Ao tentar satisfazer o seu próprio interesse promove, frequentemente, de uma maneira mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o pretende fazer. Nunca vi nada de bom, feito por aqueles que se dedicaram ao comércio pelo bem público.

Não nos dirigimos ao humanismo do industrial, mas ao seu egoísmo; não o convencemos das nossas necessidades, mas das suas vantagens. São os planos e projectos daqueles que empregam o capital que regulam e dirigem todas as tarefas mais importantes do trabalho, e o lucro é o fim que buscam todos esses planos e projectos. E o que é mais surpreendente é que esta transacção de egoísmos e de utilidades, o mercado, corresponde, igualmente, a um óptimo colectivo. É um óptimo por defeito, porque nenhum outro funciona. Em vez da providência divina do pensamento escolástico, é a mão invisível que provê ao nosso bem estar

Há um ponto em que tem que haver intervenção do Estado. Na defesa e segurança pública. A sociedade tem necessidade de ser protegida e de ser liberta dos entraves que possam prejudicar o seu progresso: suprimir as barreiras que limitam a liberdade económica (regulamentos e corporações no plano interno e restrições às importações e travões ao comércio livre no plano externo), porque a liberdade do funcionamento da economia e do comércio tende a maximizar o rendimento anual da sociedade.

E isto porque Adam Smith vê a liberdade do mercado do ponto de vista do conjunto da sociedade e do bem público. Não a vê do ponto de vista dos interesses dos produtores em termos de criarem regulamentos ou situações que pervertam a liberdade de mercado, para daí extraírem lucros adicionais: O interesse dos comerciantes, em qualquer ramo de actividade, é, todavia, sob muitos aspectos, sempre diferente e mesmo oposto, ao do público. O interesse dos comerciantes está sempre em alargar o mercado e estreitar a concorrência. O alargamento do mercado é, muitas vezes, suficientemente vantajoso para o público, mas a redução da concorrência é sempre contra ele e só pode servir para permitir aos comerciantes fazerem incidir, para seu próprio beneficio, através da elevação dos lucros para além ao seu nível natural, um imposto absurdo sobre os seus concidadãos. Qualquer proposta para uma nova lei ou regulamento do comércio proveniente desta classe deveria ser sempre escutada com as maiores precauções, e nunca deveria ser adoptada sem ter sido antes longa e cuidadosamente analisada, não só com a mais escrupulosa atenção, mas também com a máxima desconfiança. Ela provém de uma classe de indivíduos cujos interesses nunca coincidem exactamente com os do público, que têm geralmente como objectivo defraudá-lo e mesmo oprimi-lo, e que o têm efectivamente, em muitas ocasiões, defraudado e oprimido.

Adam Smith vê a liberdade do mercado como base do bem estar social e recusa qualquer derrogação a essa liberdade, quer por regulamentos e leis, quer por conluios ou práticas anti-concorrenciais dos agentes económicos. Por esse motivo recusa igualmente qualquer despesa pública em favor dos pobres quer por considerar que se favorece uma classe de cidadãos face a outra, quer por entender que tal cria obstáculos à mobilidade dos trabalhadores. Ora esta última razão continua a ser defendida hoje em dia: uma das razões pelas quais a economia americana atinge mais facilmente o pleno emprego é a menor subsidiarização do desemprego, e essa situação, para além de diminuir o desemprego, aumenta a riqueza pública.

Esta formulação de Adam Smith foi a base da Economia Positiva e da teoria microeconómica ainda em vigor.

Marx pôs a tónica no devir social e na forma como o posicionamento dos agentes económicos face à produção e à propriedade dos meios de produção cria clivagens sociais, comportamentos diferenciados entre os grupos sociais que detêm essa propriedade e os grupos sociais não possidentes, clivagem essa que origina uma luta de classes que se torna o motor da sociedade e a leva, mais tarde ou mais cedo, a ser substituída por outra sociedade em que o posicionamento dos agentes económicos face à produção e à propriedade dos meios de produção seja diverso do da anterior.

Marx escrevia A Economia Política parte da existência da propriedade privada; não a explica. E tem razão nesse ponto. Mas tal constituirá uma razão de superioridade do pensamento económico de Marx sobre Adam Smith?

Marx escreve nos Manuscritos: A alienação do trabalhador no objecto do seu trabalho, é expressa da seguinte maneira nas leis da Economia Política: quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem para consumir; quanto mais valor ele cria, tanto menos valioso se torna; quanto mais aperfeiçoado o seu trabalho, tanto mais grosseiro e informe o trabalhador; quanto mais civilizado o produto, tanto mais bárbaro o trabalhador; quanto mais poderoso o trabalho tanto mais frágil o trabalhador; quanto maior a inteligência revela o trabalho tanto menos inteligente e mais escravo da natureza se torna o trabalhador.

Esta texto poderá fazer as delícias de alguns mitómanos da esquerda radical. Mas terá sido confirmado pela história económica? O trabalhador tornou-se mais bárbaro e grosseiro à medida que o produto do seu trabalho se tornou mais aperfeiçoado e civilizado? É óbvio que não. Marx ficou preso, na sua análise, ao tempo e ao espaço das manufacturas de meados do século XIX.

Na verdade, do ponto de vista da Teoria Económica, O Capital apenas tem valor arqueológico. A Teoria da Reprodução Simples e a Teoria da Reprodução Ampliada têm, descontando obviamente o século de diferença, uma importância inferior ao Tableau Économique de Quesnay. Quem, no pleno uso das faculdades mentais, acredita actualmente na Lei da tendência decrescente da Taxa de Lucro? ou na Lei da pauperização crescente do proletariado? Quem pode acreditar que a classe operária constitui a maioria, está pauperizada e é a portadora exclusiva e decisiva do desenvolvimento social? Ora era nestes axiomas que se exprimia o carácter contraditório do capitalismo: o crescimento dos meios de produção, em vez de se traduzir pela elevação do nível de vida dos operários, traduzir-se num duplo processo de proletarização e de pauperização.

Igualmente, a concepção marxista do desenvolvimento da classe operária no capitalismo avançado não se confirmou e, ao invés, ocorreu e continua a ocorrer o seu enfraquecimento relativo.

Mesmo que se objecte que o conceito de proletariado será diferente, hoje em dia, e inclua os trabalhadores intelectuais e a intelligentsia, eu oporia que, de acordo com Marx, sendo a consciência social determinada pelo ser social, então este proletariado não teria nada (ou muito pouco) a ver com o proletariado de Marx.

Ora aquela formulação era um axioma basilar do pensamento de Marx. Marx não nega que entre os capitalistas e os proletários existam múltiplos grupos intermédios, artesãos, pequeno-burgueses, comerciantes, camponeses proprietários. Mas afirma duas proposições. Por um lado, à medida que o regime capitalista evoluir, tenderá para uma cristalização das relações sociais em apenas grupos: os capitalistas e os proletários. As classes intermédias não têm nem iniciativa nem dinamismo histórico. Há apenas duas classes capazes de imprimirem a sua marca à sociedade. Uma é a classe capitalista e a outra a classe proletária. No dia do conflito decisivo, todos e cada um serão obrigados a juntar-se ou aos capitalistas ou aos proletários.

A história traiu Marx e os seus epígonos. E mesmo depois de se verificar, na prática, que aqueles axiomas não eram verdadeiros, eles continuaram a ser repetidos à exaustão pelos intelectuais ditos marxistas.

Não será mais actual a afirmação de Adam Smith que A real e eficaz disciplina exercida sobre o trabalhador não é a da sua corporação [Adam Smith referia-se às corporações feudais, muito fechadas e regulamentadas], mas a dos seus clientes. É o medo de perder o emprego que o refreia na prática de fraudes e lhe corrige a negligência. Uma corporação exclusivista necessariamente retira força a este tipo de disciplina. Há, nessas circunstâncias, um determinado grupo de trabalhadores que de certeza obterá emprego, seja qual for o seu comportamento. Não foi a inexistência deste efeito de mercado que provocou a ineficiência económica do regime soviético? Que tornou, nesse regime, o produto do trabalhador menos aperfeiçoado e civilizado?

Quanto à contribuição de Marx para a explicação do devir histórico, ela é importante. Mas, embora haja um fio condutor permanente no pensamento de Marx sobre as causas desse devir, a sua formulação mais concreta é a que citei em Marx (in)actual e em algumas passagens do Manifesto. E esses conceitos avançados por Marx têm um óbvio interesse explicativo. Todavia a ânsia de tornar científico o materialismo histórico levou posteriormente à estilização da caracterização das sociedades. A história foi arrumada em comunismo primitivo, esclavagismo, feudalismo, capitalismo e socialismo (e, num futuro radioso, o comunismo).

Isto equivaleu a deitar a História no leito de Procusta do marxismo mecanicista. Ora a escravatura no Império Romano nunca atingiu, relativamente à população total, a percentagem da existente na Confederação Americana, em meados do século XIX. Fenómenos típicos da economia capitalista que ocorreram na antiguidade inflação, crises financeiras, etc. não podiam ser explicados. Diversas formas de sociedade escapavam àquela arrumação. A teoria do modo de produção esclavagista só conseguia explicar Atenas e, parcialmente, a Roma Cidade-Estado. A teoria do modo de produção feudal só conseguia explicar cabalmente os modelos francês e alemão e, em menor grau, os da restante Europa Ocidental. Falhava clamorosamente em Bizâncio e no mundo islâmico. E que dizer das sociedades indianas e chinesas? Em face dessa falência, os teóricos soviéticos e os seus compagnons de route inventaram o Modo de Produção Asiático para encaixarem desajeitadamente todas as peças do puzzle que falhavam.

Também aqui o pragmatismo de Adam Smith revelou-se mais fecundo. Longe de pretender qualquer explicação absoluta, Adam Smith interessou-se pela importância da Divisão do Trabalho, da criação de excedentes por uma dada comunidade ou grupo social e da sua troca por bens que eram necessários a essa mesma comunidade. Sendo assim, o Homem, tal como existe actualmente, resulta de um processo histórico em que o primeiro passo fundamental foi o da Divisão do Trabalho, ou seja da progressiva especialização de tarefas. A Divisão do Trabalho permitia uma maior produtividade, mas só funcionaria se se desenvolvessem as trocas comerciais. E foi essa espiral produção-consumo que permitiu, com avanços e recuos, o aumento da prosperidade da humanidade.

E veja-se que, ao longo da história, os povos que tinham vantagens comparativas ao nível do comércio portos marítimos ou fluviais abrigados, encruzilhadas facilitadas pela geografia física, etc., foram os que mais prosperaram e induziram o desenvolvimento dos restantes. O Egipto e a Mesopotâmia desenvolveram-se porque os seus rios facilitavam as trocas (para além da riqueza agrícola que, todavia, não seria tão explorada se não fosse possível trocar os excedentes). A Fenícia, Creta, as cidades gregas, Cartago, Roma, Constantinopla, as repúblicas italianas (Veneza, Génova, etc.), as cidades flamengas, Lisboa, as Províncias Unidas, a Inglaterra, etc. são exemplos da importância do comércio e da troca na prosperidade dos povos.

Marx falhou estrondosamente na Economia, porque teve uma abordagem totalmente enviesada: a sua intenção era unicamente explicar os fundamentos da exploração capitalista e da extracção da mais-valia. Não é possível estudar e aprofundar qualquer ciência apenas com um determinado intuito. A abordagem científica deve ser despida de preconceitos. Deve procurar as explicações e não partir destas para construir uma ciência.

Marx, e principalmente os seus epígonos, falhou (falharam) na História e na sua explicação porque perseguiu uma explicação absoluta e total. Era o filósofo alemão, o discípulo, embora recalcitrante, de Hegel, na perseguição da verdade absoluta. Mas descontando essa pretensão, quando Marx abordou acontecimentos políticos da época, produziu trabalhos de elevado interesse científico, no campo da Teoria da História As Lutas de Classes em França 1848-1850 e o 18 de Brumário de Luis Napoleão, por exemplo.

Faltava a sobriedade e o pragmatismo de um burguês britânico que analisa a realidade e o seu devir de uma forma límpida e fecunda, sem pretensões a explicações absolutas.

Nota - ler igualmente, na "pré-história" do blogue:

Adam Smith e Marx

Hegel e Marx

Ler ainda, mais recentes e sobre Marx:

Marx (in)actual

Marx Neoliberal-Educação Gratuita?

Marx Neoliberal

Publicado por Joana às 11:36 PM | Comentários (79) | TrackBack

abril 11, 2005

Adam Smith ... do produtor

Ou uma lembrança para o Blasfémias.

Notas:

1 A imagem poderia estar melhor, mas eu não quis calcá-la, pois é uma edição do século XVIII. O último período está, parcialmente na página seguinte.

2 O outro excerto, não o digitalizei por duas razões: a primeira, porque isto é apenas uma brincadeira e andar a pôr edições antigas em scanners, só por festa; a segunda, porque metade da citação está numa página e a outra metade na página seguinte

Publicado por Joana às 09:59 PM | Comentários (15) | TrackBack

março 15, 2005

Neoliberalismo e Intelectuais

Como já tive aqui ocasião de observar, o nosso modelo do Estado Providência perverteu toda a sociedade muito para além da simples esfera económica e social. Por exemplo, a principal razão por não haver em Portugal nem Teatro nem Cinema dignos desse nome, é porque estes apenas vivem da dependência dos subsídios. Isso fez com que não tivessem necessidade de obter o favor e a adesão do público. Aliás, desprezam-no. Os agentes culturais portugueses só produzem para os amigos verem, só sabem viver na subsídio-dependência e temem qualquer êxito comercial, que os pode deixar, em definitivo, liquidados culturalmente junto dos seus pares.

Foi um processo rápido. Inicialmente, bastava-lhes obterem os subsídios. Agora, estes tornaram-se a própria razão da sua existência. Já não podem viver sem eles, pois que o público, ignaro e desprezível, os desconhece. A sua produção é em circuito fechado, pois o público é-lhes igualmente despiciendo. Assim, em vez de promover a cultura, o Estado Providência meteu-a num asilo, com a conivência dos asilados. Para definir o nosso regime, melhor que Estado Providência, seria a designação de Estado Asilo.

O liberalismo (ou como o alcunham, o neoliberalismo) encontra uma explicação simples para este divórcio. Os intelectuais (os agentes culturais) menosprezam a actividade empresarial porque esta oferece ao público o que este deseja, enquanto que eles pregam ao público o que ele deve e não deve desejar. O empresário opera dentro de um sistema de preferências e de juízos de valor que o intelectual pretende sempre modificar. Por isso não é estranho que o intelectual se sinta identificado com o défice financeiro da sua actividade e pretenda o subsídio estatal para a financiar.

Os intelectuais (os agentes culturais) têm assim um especial carinho pelas instituições deficitárias, pelas institutos ou entidades financiados pela Estado, pelos centros universitários que dependem de subsídios e dotações, pelos periódicos e revistas incapazes de auto-financiar-se. E isto porque sabem por experiência própria que sempre que produzem da forma como julgam que deve ser produzido, verificam que não há coincidência entre o seu esforço e o acolhimento que têm no mercado. Como os intelectuais (os agentes culturais) se auto-incumbiram da missão de evangelizar o público sobre o que é verdadeiro e certo e dado que esse mesmo público não se reconhece nessas verdades e certezas, encontram uma total e absoluta resistência ao escoamento do seu produto o que, pelo sistema de equações que modeliza este caso, levaria o preço de mercado a ser muito inferior ao seu custo marginal. Numa economia de mercado tal situação conduziria à falência imediata do produtor.

Há pois uma explicação microeconómica para este facto. Como deixou de haver relação entre o preço (que é tendencialmente nulo) e o custo marginal, no limite o Estado Providência avoca a si a procura daqueles bens, do ponto de vista da sua transacção, remetendo o seu usufruto para o público, um público reduzido, por este processo de distanciamento, aos amigos e colegas dos produtores intelectuais.

Há aqui uma violação clara das condições estruturais da concorrência, visto o Estado se comportar como um Monopsónio, que compra aqueles bens por critérios que nem ele sabe, visto o Estado ser incompetente em matéria económica e não saber, por via disso, fazer vingar o seu poder económico de monopsonista.

Ora esta situação resulta da existência do Estado Providência. Antes dele não existiam estas violações grosseiras das condições estruturais da concorrência. Rembrandt viveu das encomendas que lhe faziam. Trabalhava para o mercado. Voltaire, Delacroix, Victor Hugo, George Sand, Camilo Castelo Branco (e em Portugal!!), Charles Dickens, Verdi, Renoir (o pintor e o cineasta), Chaplin singraram em mercados concorrenciais. A riqueza acumulada por Chaplin poderia mesmo ter constituído um insulto público, se ele não se tivesse revestido com tintas de esquerda. Houve outros que tiveram mais dificuldade em controlarem custos e prazos, como Miguel Ângelo na Capela Sixtina, mas foram acidentes de percurso. Milhares de artistas produziram as obras maravilhosas que constituem hoje o nosso enlevo. E produziram-nas para o mercado com que estavam confrontados.

Veio o Estado Providência e a cultura preferiu o asilo, reformou-se ...

Publicado por Joana às 09:56 PM | Comentários (68) | TrackBack

março 14, 2005

O Espectro Neoliberal 2

A importância de Hayek foi ter-se apercebido que o Rei vai nú, numa época em que ninguém punha em causa que ele estaria soberbamente vestido, uns com o traje Keynesiano, outros pelo figurino comunista. Os excessos de Hayek são porventura datados, porquanto são uma resposta ao dogmatismo colectivista do comunismo soviético, ao totalitarismo da organização económica nazi e ao racionalismo construtivista da criação ex nihilo de sociedades perfeitas, que os Prometeus do século XX nos anunciavam que construiriam.