outubro 16, 2005

Cantinho do Pinter

Tinha que ser. Em face do alarido na blogosfera eu teria que me pronunciar sobre a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao Harold Pinter. Infelizmente nunca vi (nem li) nada dele. Mas julgo que isso não constitui obstáculo. Se em Portugal apenas nos pronunciássemos sobre aquilo que soubéssemos, julgar-se-ia viver em terra de mudos. Vi a Amante do Tenente Francês e o Julgamento, cujos argumentos são dele, que achei muito bons, mas cujo âmbito pertence mais a Hollywood que a Estocolmo, até porque foram feitos sobre textos de outros. Segundo dizem os seus críticos, poucos como ele souberam criar o clima de vazio, náusea, mesquinhez, inveja e angústia nas relações dentro da família e grupos sociais da nossa época. Isso é patente naqueles dois filmes. Pinter tem-se notabilizado pelas imprecações anti-Bush e anti-Blair. Mas Saramago, a Elfriede, Prado Coelho e Fernando Rosas também, e estes dois últimos ainda não foram galardoados com aquela distinção. E temos que nos regozijar com uma coisa: A Academia Sueca conseguiu um notável progresso sobre a decisão do ano passado. Todavia, receio que isto não seja um elogio a Pinter ... pior que a Elfriede era impossível.

Publicado por Joana às 01:01 PM | Comentários (67) | TrackBack

março 10, 2005

Aron e Sartre

Faz em 2005 cem anos que nasceram Raymond Aron e Jean-Paul Sartre. Têm muito em comum. Nasceram ambos em 1905; foram condiscípulos na Escola Normal Superior da Rua de Ulm; estiveram, até às suas mortes (Sartre em 1980 e Aron em 1983), empenhados em todas as grandes lutas e eventos do século. Apenas houve duas pequenas diferenças entre ambos: 1) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado certo, de acordo com o pensamento politicamente correcto da época; Aron esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com esse mesmo pensamento politicamente correcto; 2) Em cada evento, Sartre esteve, quase sempre, do lado errado, de acordo com o posterior julgamento da história; Aron esteve, sempre, do lado certo, de acordo com esse mesmo julgamento.

Sartre foi sempre o ídolo do pensamento politicamente correcto, mesmo quando se verificava, poucos anos depois, que tinha apoiado um erro o pensamento politicamente correcto não tem memória. Aron foi sempre diabolizado pelo pensamento politicamente correcto as injustiças da História (ou seja, os factos que tramaram o pensamento politicamente correcto) são imperdoáveis para aqueles que tomam as suas ideias como valores absolutos.

Aron pressentiu o que adviria com a ascensão do nazismo. Para ele, o dizer não a Hitler deveria ter ocorrido em Março de 1936 (ocupação militar da Renânia) e não após Munique. O espírito de Munique nascera em 1936. Pelo contrário, Sartre sempre pensou que Hitler seria um epifenómeno transitório e mesmo aquando dos acordos de Munique, não se apercebeu logo da dimensão exacta do que estava em jogo. Após a derrota, Aron foi para Londres, enquanto Sartre, saído do cativeiro, dedicou-se à escrita em Paris. Foi, segundo ele, «un écrivain qui résiste, et non un résistant qui écrit», porque resistir não pode ser uma finalidade em si. Tentaram, mais tarde, fazer dele um resistente, mas como afirmou J-C Casanova num debate recente «Si la résistance consiste à discuter dans un café, alors il y a eu beaucoup de résistants en France!».

Depois de acabada a guerra, Sartre (e os Temps Modernes, a cujo Comité Directivo, Aron também pertenceu de início) envereda pela 3ª via, nem capitalismo, nem comunismo. Mas o futuro Sartre já está prefigurado na apresentação dos Temps Modernes (lançado em Outubro de 1945): quer se queira quer não, todo o texto «possui um sentido»: «para nós o escritor não é Vestal nem Ariel ele está no momento, e não importa o que faça, está marcado e comprometido mesmo no seu retiro mais remoto» ... «Cada palavra tem repercussões. Cada silêncio também» «as palavras são pistolas carregadas». Já tive ocasião de me debruçar, aqui, sobre a perversão da filosofia do intelectual comprometido.

E pouco a pouco, Sartre deixa-se impregnar pelo fascínio do PCF, que se apresentava como o futuro da humanidade perante os crentes, como o agente decisivo da História. Vai ser o percurso de Sartre, o da tentativa (sempre frustrada, mas sempre permanente) de reconciliar o aventureiro de origem burguesa, motivado pelo seu ego a agir, e o militante revolucionário cujo ego é motivado pela acção. O PC continua, apesar de tudo, a ser a única chave no que respeita à sua vontade de romper com a burguesia e com a «civilização da solidão» que ela traz em si e na qual foi educado. A invasão da Coreia do Sul pela tropas norte-coreanas e a intervenção americana sob o patrocínio da ONU extremou os campos. A partir daí, Sartre tornou-se um compagnon de route do movimento comunista «Um anticomunista é um cão, persisto e persistirei em dizê-lo».

Aron ficou decididamente, no outro lado da barreira. Para ele, a influência de Estaline não parava no Elba. A força do imperialismo soviético dependia menos do seu potencial militar do que da sua irradiação ou da penetração da sua propaganda. A existência, na própria Europa Ocidental, de grandes partidos comunistas, como em França e na Itália, é descrita por Aron, em 1948, como sendo a de «quintas colunas». Sem dúvida, os milhões de eleitores que confiam nos partidos comunistas ocidentais nutrem-se de esperanças honrosas, mas isso não deve ocultar a realidade, a saber, que os dirigentes e os aparelhos desses partidos fazem a política da URSS no quadro nacional onde exercem as suas actividades.

Aos olhos de Aron, para frustrar os seus objectivos três condições se impunham: primeiramente, o restabelecimento dos grandes equilíbrios económicos, financeiros e monetários; logo - em segundo lugar - a restauração de um poder de Estado; e, em terceiro lugar, a luta decidida contra a ideologia comunista no próprio terreno das ideias e da propaganda.

E disso se encarregou Aron «Os revolucionários têm como que um ódio ao mundo e um desejo da catástrofe. Todos os regimes conhecidos são condenáveis face a um ideal abstracto de igualdade e liberdade. Apenas a Revolução, porque é uma aventura, ou um regime revolucionário, porque este consente no uso permanente da violência, parecem capazes de conjugar este objectivo sublime. O mito da Revolução serve de refúgio ao pensamento utópico, torna-se o intercessor misterioso, imprevisível, entre o real e o ideal. .... A própria violência atrai, fascina, mais que repele. O mito da Revolução converge com o culto fascista da violência.»

A crítica ideológica [ do intelectual de esquerda] é moralista contra uma parte do mundo e em extremo indulgente perante o movimento revolucionário. A repressão nunca é excessiva, antes pelo contrário, quando atinge a contra-revolução ou é ministrada por um movimento revolucionário. A prova da culpabilidade é sempre insatisfatória, quando ministrada pela justiça dos países ocidentais sobre «revolucionários». Quantos intelectuais aderiram aos PCs por indignação moral e acabaram subscrevendo de facto o terrorismo soviético e a razão de Estado?

Estes escritos de 1955 tornaram Aron no lacaio da burguesia, encarregado de lhe «fornecer a dose de justificações capazes de permitirem a esta ter boa consciência e enfraquecer os seus adversários». E isto não foi dito por nenhum radical, mas sim por Maurice Duverger, que de esquerda nunca teve nada. Tal era o ambiente intelectual que se vivia na época.

E quando lhe objectaram que o anticomunismo conduz ao fascismo, Aron respondeu com firmeza: «Não temos qualquer credo ou qualquer doutrina a opor à doutrina e ao credo comunistas, mas isso não nos humilha, porque as religiões seculares são sempre mistificações. Elas propõem às multidões uma interpretação do drama histórico e atribuem a uma causa única as infelicidades da humanidade. Ora, a verdade é outra, não há uma causa única ... Não há Revolução que, de um golpe, possa inaugurar uma fase nova da humanidade. A religião comunista não tem rival, ela é a última dessas religiões seculares, que acumularam as ruínas e espalharam torrentes de sangue».

Enquanto isso, Sartre apressava-se a estar do lado da causa do proletariado comunista. Em 1954, de regresso de uma viagem à Rússia onde fora passeado, louvado e empanturrado, dá entrevistas onde afirma: «A liberdade de crítica é total na URSS. O contacto é tão alargado, tão aberto, tão fácil quanto possível». E avança esta predição ousada: «Por volta de 1960, antes de 1965, se a França continuar a estagnar, o nível médio de vida na URSS será 30 a 40 por cento superior ao nosso. É bem evidente, para ela e para todos os homens, que a única relação razoável é uma relação de amizade». E Sartre conhece os factos, sabe do Gulag, mas tem uma atitude dúplice, pois embora condene existência dos campos soviéticos, alerta contra a exploração que disso faz, todos os dias, a imprensa burguesa. Todavia, 2 anos depois, o esmagamento da revolta húngara era um facto demasiado evidente e demasiado público Sartre anuncia então que quebra «as relações com os escritores soviéticos meus amigos, que não denunciaram, ou não podem denunciar, o massacre da Hungria», e descobre, finalmente, que «já passou o tempo das verdades reveladas, das palavras de evangelho: um Partido Comunista não pode viver no Ocidente se não adquirir o direito de livre exame».

Aron tinha mais uma vez acertado. Sartre precisou da brutalidade dos factos para ver, não direi claro, mas alguma ténue luz.

Foi igualmente oposta a posição deles perante o fim da IV República, incapaz de encontrar uma solução para a guerra da Argélia. Sartre preconizava uma nova Frente Popular e o combate ao gaullismo que seria a continuação da política colonial sob uma espécie de monarquia constitucional, Aron apostou no general, prevendo que ele faria uma política contrária aos militares que o tinham chamado. Mais uma vez foi Aron que acertou.

Mas Sartre encontrou outros heróis. Meses antes da crise dos mísseis, escreve «Os cubanos, é preciso repeti-lo, não são comunistas e nunca pensaram em instalar bases de foguetões russos no seu território»!! Fidel é um anjo... Fidel é «o homem para tudo e é o homem de todos os pormenores»... Fidel «é, a um tempo, a ilha, os homens, o gado, as plantas e a terra; ele é a ilha inteira»... vi Fidel no meio dos «seus» cubanos - «os cubanos tinham adormecido um após outro, mas Castro unia-os numa mesma noite branca: a noite nacional, a sua noite...»

Com a crise de Maio de 1968, Sartre abre uma nova página da sua intervenção política. Novos heróis se prefiguram diante dele: os estudantes revoltados e os grupúsculos trotskistas, maoistas e anarquistas que tentavam acaudilhar a revolta. Declara então que o PC e a CGT já não estão na corrida revolucionára: «O que está prestes a formar-se é um novo conceito de sociedade baseado na democracia plena, numa conjunção de socialismo e de liberdade»

Aron, do outro lado da barricada, declara com enorme coragem política, face ao vendaval existente, que os «estudantes franceses formulam várias reivindicações legítimas a partir de motivos de queixa autênticos. Mas uma pequena minoria entre eles, aproveitando a capitulação de muitos professores, graças à inocência política da massa estudantil e dos professores tradicionais, está prestes a conseguir levar a cabo uma operação verdadeiramente subversiva .... Dirijo-me a todos, mas em primeiro lugar aos meus colegas, de todas as correntes de opinião, aos estudantes, tanto aos dirigentes como aos manipulados. Convido todos aqueles que me lerem, e que encontrarem nos meus pontos de vista o eco das suas próprias inquietações, a escreverem-me. Talvez tenha chegado o momento, contra a conjura da lassidão e do terrorismo, de nos reagruparmos, fora de todos os sindicatos, num vasto comité de defesa e de renovação da universidade francesa.»

Nada mais distante das posições de Sartre que acusa com brutalidade o antigo condiscípulo: «Aposto que Raymond Aron nunca se pôs em causa e é por isso que ele é, na minha opinião, indigno de ser professor. Não é o único, evidentemente, mas vejo-me obrigado a falar dele porque, nestes últimos dias, ele escreveu muita coisa.» Contra Aron, Sartre defendia a eleição dos professores pelos estudantes e a participação dos estudantes nos júris dos exames. «Isso implica que deixemos de pensar, como Aron, que pensarmos sozinhos atrás das nossas secretárias - e pensarmos a mesma coisa há trinta anos - representa um exercício de inteligência». Todavia, esse exercício de inteligência tinha permitido ao pensamento político de Aron ser validado pela história, enquanto o de Sartre era apenas uma verdade absoluta enquanto durava cada contexto; depois ele próprio se encarregava de mudar de rumo.

Também aqui as posições de Aron se revelaram correctas. Foi perseguido e para receber um prémio universitário teve que o fazer clandestinamente, mas as eleições marcadas na sequência da crise foram um triunfo para De Gaulle e uma derrota clamorosa para os protagonistas do Maio de 68. Sartre, perante a recusa do PCF e dos sindicatos de encabeçarem o movimento, propôs a refundação da esquerda, «à esquerda» do PCF

E assim Sartre seguiu um percurso ligado ao radicalismo de esquerda. Em 1972 afirmava em entrevista que «continuava a favor da pena de morte por motivos políticos ... num país revolucionário em que a burguesia terá sido expulsa do poder, os burgueses que fomentassem um motim ou uma conspiração mereceriam a pena de morte ... um regime revolucionário deve desembaraçar-se de um certo número de indivíduos que o ameaçam e, para este caso, não vejo outro meio a não ser a morte; é sempre possível sair de uma prisão». No La Cause du Peuple, do qual ele é, desde Maio de 1970, o director titular, pode ler-se apelos a «sangrar os patrões», «esfolá-los vivos como porcos que são», a «linchar os deputados», a «catar os «pequenos chefes», a responder aos patrões sequestrados que ainda pedem «autorização para ir urinar»: «mija nas calças! Não sabes o que são umas cuecas que colam ao traseiro por causa do suor, assim, pelo menos, ficarás a saber o que é ter o cu molhado...», dos comunicados de «operários em revolução», «Vai chegar o dia em que exterminaremos toda a corja de patifes a que pertences». E outras expressões que prefiro não transcrever aqui.

A barbárie de outros textos publicados num jornal, Jaccuse, na década de 70, do qual ele se mantém como director e em relação ao qual, ao que se sabe, não deixou nunca de se mostrar solidário: «quanto a esse patrão, será preciso tirar-lhe os miúdos, se eles os tiver, até que as reivindicações sejam satisfeitas...» e a imagem - que também não o parece escandalizar - de Dreyfus, nessa altura patrão da Régie Renault, em que este surge caricaturado como um cão ocupado a sodomizar outro, suposto representar a «canalha sindical» de Billancourt.

Em meados da década de 20, Aron e Sartre haviam prometido, um ao outro, que aquele que sobrevivesse escreveria o obituário do outro no Boletim dos Antigos Alunos da Escola Normal. Aron não honrou essa promessa e explicou porquê: «Demasiado tempo passou entre a intimidade de estudantes e o aperto de mão na conferência de imprensa do Barco para o Vietname(*), mas ficou qualquer coisa. Deixo aos outros o encargo, ingrato, mas necessário, de celebrar uma obra cuja riqueza, diversidade e amplitude confundem os contemporâneos, de pagar um justo tributo a um homem cuja generosidade e desinteresse ninguém porá em dúvida, mesmo quando se empenhou, e fê-lo por diversas vezes, em combates duvidosos»

É, de facto, preferível, no interesse da memória de Sartre que é um filósofo importante e um escritor de mérito esquecer o Sartre político, cuja lógica do absoluto revolucionário o levou a escrever textos que poderiam figurar em antologias de literatura fascizante. E continuarmos a ler os escritos políticos de Aron, o intelectual lúcido, que durante 40 anos se debateu com a actualidade, tentando captar-lhe o sentido, com objectividade, sem sentimentalismos nem romantismos. Um intelectual que permanece actual.

(*)Em 1979, quando da tragédia dos boat people estiveram juntos para sensibilizarem o Eliseu e o povo francês a colaborarem na tentativa de salvamento das dezenas de milhares de refugiados vietnamitas que fugiam do país por mar em condições dramáticas.

Publicado por Joana às 11:45 PM | Comentários (112) | TrackBack

fevereiro 12, 2005

Vidas Paralelas

Ou como Plutarco entra em campanha

Nobre Guedes afirmou há tempos ao "Diário de Notícias" que Paulo Portas podia ser o nosso Malraux. O pretérito imperfeito português é dos tempos mais imprevisíveis, pois nunca se sabe se é um passado inacabado, um presente cortês, ou um futuro condicionado. Aliás, deveria designar-se por pseudo-pretérito imprevisível para acautelar os utentes do idioma pátrio. Nesta imprevisibilidade resta-me comparar P Portas e Malraux no passado, presente e futuro. Foi o que Plutarco fez com os varões ilustres gregos e romanos. E eu serei menos que Plutarco?

Para começar, a diferença de idades, pouco mais de 6 décadas, pode considerar-se dentro dos limites da razoabilidade, quando se comparam heróis gregos e romanos, ou Malraux (o grego) e Portas (o romano). Mas depois começam a aparecer pormenores que não encaixam. Malraux publicou livros com uma cadência notável, um dos quais, A Condição Humana, obteve o Prémio Goncourt em 1933. Paulo Portas já leva um atraso notável nesta matéria, visto Malraux ter publicado Os Conquistadores logo em 1928 e Portas, por enquanto, nada. Mas tenhamos esperança (e fé!) nas imperfeições dos nossos pretéritos verbais.

Malraux roubou umas estatuetas khmeres do Templo de Banteai Srey em 1923, que lhe valeu a prisão em Phnom-Penh. O processo não deu em nada por vício de forma. A justiça colonial francesa não devia funcionar nada bem. No que toca a Portas, temos o caso Moderna, cuja investigação não deu em nada. Mas há diferenças substanciais: o uso de um Jaguar de uma universidade não tem a estatura de um roubo de baixos relevos khmeres de um Templo, e ser-se investigado não confere as mesmas regalias que ser-se preso.

Também lançou um jornal, mas em Saigão, em 1925, LIndochine (juntamente com a então sua mulher Clara) onde denunciava a exploração colonial. Portas, n'O Independente, denunciou a degradação cavaquista. Não terá a mesma dignidade e expressão histórica, mas já é alguma coisa.

Quando regressou a França, Malraux colaborou em todos os movimentos de intelectuais anti-fascistas Frente de Defesa Anti-Fascista e o CVIA (1934), movimento contra a guerra na Etiópia (1935). E quando deflagrou a Guerra Civil em Espanha, em 1936, lá estava Malraux em combate. Cisneros, do PCE, escreveu dele: foi, à sua maneira, um progressista ... talvez pretendesse ter entre nós um papel semelhante ao que Lord Byron desempenhou na Grécia ... mas ... se a adesão de Malraux, como escritor célebre, podia ser útil à nossa causa, o seu contributo como comandante de esquadrilha revelou-se absolutamente negativo. Mas sabe-se como os comunistas são mal agradecidos. Malraux poderia ser um inábil, mas obteve da França o fornecimento de alguns aviões.

Quanto a Portas ... bem, os tempos são outros, e agora, tal como Malraux o fez após o fim da 2ª Guerra Mundial, a luta é contra o totalitarismo de esquerda. Aí tem-se mostrado muito aguerrido, mas não me parece que venha a ganhar algum Goncourt. Quanto a acções militares, temos que ser indulgentes para com Portas. As épocas são diferentes ... Mesmo assim há que reconhecer o denodo com que perseguiu o barco das holandesas pró-aborto. O barco não trazia munições bélicas, mas tinha um grande potencial desmoralizador.

Malraux, até se aliar a De Gaulle, apoiou os comunistas Tal como a Inquisição não atingiu a dignidade fundamental do cristianismo, os processos de Moscovo também não diminuíram a dignidade fundamental do comunismo. Mas os intelectuais de esquerda, naquela época, disseram tanto disparate de que depois se vieram a arrepender, que não me pareça que se deva lançar aquela frase a crédito (ou a descrédito) de Malraux (também os intelectuais de esquerda, da nossa época, dizem tanto disparate ... só que ainda não chegou a época de se arrependerem). Proponho que se neutralize esta frase nas nossas Vidas Comparadas.

À medida que Hitler se prefigurava como uma ameaça, Malraux tornou-se figura de proa dos amigos da URSS. Por isso não se pronunciou aquando do pacto germano-soviético. Preso durante a guerra foge, vai para a zona de Vichy e em meados de 1944, após a ocupação dessa zona pelos alemães, entra na clandestinidade. Devido a isso, quando a seguir à guerra adere ao RPF do general De Gaulle, passa a ser acusado de seguir o itinerário clássico do entusiasmo revolucionário à "amargura reaccionária.

Era uma erro de análise para Malraux o perigo já não vinha de Hitler, mas do totalitarismo soviético. A uma escala reduzida, mas, cuidado! ... temos que atender à diferença de escala entre os dois países, Paulo Portas também teve um momento de ruptura até 1982, Paulo Portas fez parte da JSD, Juventude Social-Democrata, mudando a seguir para o CDS. Paralelizando ... o perigo vinha agora do autoritarismo cavaquista.

Em 1958, após a tomado do poder por De Gaulle, Malraux torna-se um efémero Ministro da Informação. Infelizmente, P Portas nunca poderia comparar-se a Malraux neste pormenor, pois se nem uma Central de Comunicação o PR consentiu, quanto mais um Ministério da Informação! Cairia o Carmo e a Trindade ... e Belém antes!

Em 1959 Malraux tornou-se Ministro da Cultura. Há aqui um paralelo que, a estabelecer-se, seria muito divertido. Portas, como Ministro da Cultura, a lidar com os agentes culturais portugueses que só produzem para os amigos verem, que só sabem viver na subsídio-dependência e que temem qualquer êxito comercial, que os pode deixar, em definitivo, liquidados culturalmente junto dos seus pares. Uma de três coisas podia acontecer: 1) Ou a Cultura liquidaria Portas; 2) ou Portas liquidaria a Cultura; 3) ou liquidar-se-iam mutuamente. Qualquer das hipóteses 2 ou 3 parece-me um resultado deveras interesse. Para o País e para a Cultura.

Há todavia um paralelo que não consigo estabelecer. No barco que os trouxe da Indochina, Clara teria tido um affaire, que Malraux romancearia num capítulo dA Condição Humana. É bom ser-se casada com um escritor em vez de uma cena de pugilato caricata e burlesca, apanhar com um capítulo cheio de erotismo, numa obra premiada! Porém, neste episódio, não atino com qualquer paralelo ... todavia, talvez Nobre Guedes, que estabeleceu a comparação, saiba alguma coisa. Se souber, que o diga, pois não há qualquer problema, porquanto a má língua só é ignóbil quando se refere a alguém da esquerda. O pessoal da direita não sofre desses complexos ... teve que se habituar ...

Publicado por Joana às 12:13 AM | Comentários (35) | TrackBack

janeiro 17, 2005

Vacas Sagradas

Portugal é um país cheio de sorte. Na Índia há mais de centena e meia de milhões de vacas sagradas, enquanto no nosso país ruminam apenas algumas centenas de vacas sagradas. E isto porque a variante lusitana da Vaca Sagrada é uma espécie urbana, recrutada num segmento social reduzido e cuja única manjedoura é a comunicação social que a alimenta a opíparas rações de artigos de opinião, entrevistas, declarações, proclamações, elegias, ditirambos, odes, soluços, etc., etc.. Vem isto a propósito das imprecações junto às muralhas do meu post sobre afirmações de Helena Roseta.

Eu escrevi há uns meses que, enquanto nas outras espécies, o Criador providenciara, para incentivar a procriação, que o acto de geração fosse acompanhado de um intenso prazer, as Vacas Sagradas, pelo contrário, geravam-se num acto de desprazer. Uma crítica, por menor que fosse, qualquer pretensão de melhorar ou mudar algo, expressa publicamente, que causasse desprazer a um qualquer óvulo de úteros culturais ou empenhados em causas alegadamente cívicas, causava uma fecundação e um parto simultâneos e a transfiguração imediata desse óvulo numa Vaca Sagrada. Esta espécie não conhece as alegrias descuidadas da adolescência. Não há vitelas sagradas. Aparece imediatamente sob a forma de Vaca Sagrada.

E, como qualquer (perdoem-me este blasfemo determinante indefinido) ídolo, a Vaca Sagrada, ao transfigurar-se em ícone, representa-se sempre rodeada de adoradores acocorados em êxtases sublimes.

Por exemplo, Maria Filomena Mónica recenseou, no início de Dezembro passado, no Público, uma série de poemas primários, possidónios e indecorosos publicados pelo eminente sociólogo Boaventura Sousa Santos, há pouco mais de 20 anos.

Mas Maria Filomena Mónica não se apercebeu que Boaventura Sousa Santos é a Vaca Sagrada cujas regurgitações impressas e televisivas mais deliciam os adoradores desta espécie. Imediatamente duas dúzias de bonzos da cultura rupestre lusitana (e da política rupestre) vieram a terreiro num abaixo assinado público, no Público, acusando Filomena Mónica de denegrir o pensamento sociológico daquela Vaca Sagrada a pretexto de uns versejos infelizes e canhestros.

Nenhum daqueles bonzos teve a ousadia de apregoar as virtudes poéticas de Boaventura Sousa Santos. Também os adoradores de Krishna não idolatram a bosta das Vacas. Os bonzos apenas se insurgiam, duramente, civicamente e empenhadamente, contra o facto da Filomena Mónica ter utilizado a bosta do animal para o denegrir.

Mas há mais Vacas Sagradas de tetas úberes que pastoreiam e ruminam pelos prados da comunicação social e das alegrias cívicas das causas dos estereótipos pseudo-libertários. Verifiquei há dias que Helena Roseta era uma delas. E era evidente: um óvulo da espécie obreirista e pró-aborto transfigurar-se-ia em Vaca Sagrada ao mínimo desprazer. Foi o que aconteceu. E imediatamente acolitada por brâmanes iconólatras em justificada histeria, pois o crime de blasfémia é o pior dos crimes segundo os cânones dos adoradores das Vacas.

Infelizmente esta espécie não serve para nada. Não as podemos exportar porque lá fora ninguém quer estas reses. Cá dentro só estorvam. Espojam-se nos carris do progresso, impedindo o tráfego. Não passam de arqueologia ideológica.

Publicado por Joana às 10:11 PM | Comentários (54) | TrackBack

dezembro 23, 2004

Blogs de Outras Épocas (1822) 3

Um Ouvidor

A seguir estão as 3 primeiras páginas do panfleto de resposta de Pato Moniz, sob o nick de Um Ouvidor às gaitadas de Agostinho de Macedo.

Agostinho de Macedo escreveu, que eu conheça, 4 gaitadas. Não consigo situar em que altura das gaitadas se insere esta resposta. Aliás Pato Moniz escreveu dezenas de panfletos contra o Padre, como também lhe chamava, pelos mais diversos motivos, normalmente em resposta a panfletos do "Padre".

Só coloco as 3 primeiras páginas, porque me parecem suficientes para avaliar o estilo. Achei que não deveria sobrecarregar desnecessariamente o blog, mas poderei mudar de opinião ...

Publicado por Joana às 08:01 PM | Comentários (5) | TrackBack

Blogs de Outras Épocas (1822) 2

O Anão dos Assobios

Gaitada 2 últimas 4 páginas

Publicado por Joana às 07:45 PM | Comentários (3) | TrackBack

Blogs de Outras Épocas (1822)

O Anão dos Assobios

Os frequentadores da blogosfera julgavam, provavelmente, que tinham inventado a realidade virtual, a polémica política grosseira e os insultos a coberto dos nicks, Puro equívoco. Vou mostrar-vos, neste e nos próximos posts, 2 blogs que se combateram ferozmente no longínquo ano de 1822 (e não só).

O primeiro é o Anão dos Assobios, blog pertencente a José Agostinho de Macedo, embora ele o tenha tentado negar. Todavia Inocêncio da Silva assevera que o Padre Agostinho de Macedo era mesmo o Anão dos Assobios. Vejam como meio século depois se descobre o nome acobertado atrás de um nick!

O outro blog era de Pato Moniz. Não tinha nome fixo, umas vezes assinava Um Seu Ouvidor, outra vezes era o Mestre Artista, mas todos os seus posts eram respostas a escritos de José Agostinho de Macedo. Bem vistas as coisas, o blog de Pato Moniz era dependente do blog do Padre Agostinho de Macedo.

Pato Moniz era liberal e Agostinho de Macedo miguelista. Escrever blogs naquela época era mais arriscado que hoje. Apesar de o país ainda estar sob a vigência do vintismo, embora final e já combalida, Pato Moniz foi desterrado para a Ilha do Fogo, ao que parece por pertencer à maçonaria. Morreu lá poucos anos depois, ainda relativamente novo.

Cada post do Padre Agostinho de Macedo, nesta altura, era designado por gaitada, o que diz bem dos intuitos do post. Cada folheto destes era constituído por 8 páginas (normal, devido à dobragem do papel saído da impressora) escritas do princípio ao fim. A técnica da impressão é que comandava a dimensão do post!

Vou colocar aqui as 4 primeiras páginas da Gaitada 2, a que me pareceu ser a mais legível, pelos hábitos actuais. No meu post seguinte colocarei as últimas 4.

A Gaitada 2 insere-se no protesto (anónimo) de Agostinho de Macedo por o seu nome haver sido riscado em diversos círculos, onde teve muitos votos, como Alenquer e Setúbal, por incompatibilidades. Como ele era pregador régio, foi considerado, pela vaga liberal, que então comandava o país, como assimilável a Criado del rei! Mas mesmo assim conseguiu ser eleito pelo círculo de Portalegre, mas apenas como primeiro substituto. Como o lugar nunca vagou, ele nunca ocupou o lugar nas Cortes. Isso tornou-o muito despeitado. Esta gaitada insere-se nessa questão.

Apreciem o tipo de polémica e as mexeriquices trazidas à colação.

Ver a seguir:

Blogs de Outras Épocas (1822) 2

Blogs de Outras Épocas (1822) 3

Publicado por Joana às 07:20 PM | Comentários (3) | TrackBack

dezembro 19, 2004

Tosca e Marengo

Nem tudo é explicável. Ou talvez tudo seja explicável, mas por razões profundas e complexas. Há todavia um facto incontornável. Sinto um encanto muito especial pela Tosca de Puccini. Há três momentos que me tocam profundamente a forma espantosa como Scarpia enreda Tosca na sua teia de intriga, naquele final do primeiro acto, portentoso de força; o momento em que Scarpia é informado que afinal Melas havia sido derrotado em Marengo e Mario Cavaradossi entoa «Vittoria! Vittoria! ... Libertà sorge, crollan tirannidi!»; e o momento final do II acto, em que Tosca apunhala Scarpia «Questo è il bacio di Tosca!», e exclama numa voz de desprezo, profunda e ardente, debruçada sobre o corpo de Scarpia, deixando cair o braço inerte do chefe dos carrascos de Roma, de cuja mão retirara o salvo-conduto: «E avanti a lui tremava tutta Roma!».

A trama desta intriga desenrola-se em paralelo com as informações que, do campo de batalha de Marengo, chegavam a Roma, ao Estado Romanos, o "Patrimonium Petrii" de cujo soberano, o Papa, Stendhal afirmaria que fazia a felicidade dos seus súbditos no céu e a sua miséria na terra.

Dois anos antes os franceses comandados pelo general Championnet haviam ocupado Roma e nomeado Cesare Angelotti como Cônsul da República Romana. Seguidamente Championnet conquistaria Nápoles e criaria a República Partenopeia. Ferdinando IV, o rei das Duas Sicílias, teve que fugir com sua mulher Maria Carolina (irmã de Maria Antonieta) para a Sicília, onde organizaram a resistência e aproveitando as dificuldades das tropas francesas, pressionadas pela «2ª coligação», que incluía a Inglaterra, a Áustria e a Rússia, e com um governo (o Directório) desacreditado, desembarcaram na península, apoiados pela revolta popular contra um governo satélite de França, retomaram Nápoles e depois Roma, onde o barão Scarpia com sua polícia secreta, conseguiu restabelecer a monarquia papal e derrubar a República. Angelotti foi encarcerado.

Para consolidar o seu golpe de Estado do 18 de Brumário, que derrubara o Directório, Napoleão precisava de vencer a Áustria, a principal potência continental, subvencionada pela Inglaterra. Como na anterior campanha, enquanto Moreau mantinha a pressão sobre as forças austríacas, na Renânia, Napoleão, então apenas o general Bonaparte, 1º Cônsul da República, concentrou os seus esforços no norte da Itália, no intuito de destruir o imponente dispositivo militar que a Áustria havia estabelecido aí, com o apoio dos pequenos estados do norte da península.

Bonaparte não estudava, de antemão, os pormenores dos planos das campanhas; considerava os objectivos estratégicos essenciais e as vias possíveis de os conseguir. As preocupações propriamente militares só o absorviam quando o contacto com as forças inimigas estava próximo. Nessa situação mantinha um serviço de recolha de informações muito preciso sobre os movimentos do inimigo e mudava o seu dispositivo militar com muita frequência, consoante as informações de que dispunha. Essa rapidez com que alterava as suas posições e o imprevisto dessas mudanças foi um dos motores do seus êxitos.

Outro dos seus factores de sucesso, antes que os seus êxitos o fizessem acreditar que seria sempre invencível, foi nunca subestimar a capacidade de discernimento do inimigo e nunca supor que este agisse de uma forma menos inteligente que a sua.

O essencial do dispositivo militar de Melas, que no total compreendia 120.000 homens, estava no sul do Piemonte e empregava as suas forças principais com o objectivo de tomar Génova, ocupada por uma guarnição francesa. Era pela costa mediterrânica que Melas esperava Bonaparte e a tomada de Génova assegurar-lhe-ia uma forte posição que impediria o avanço das forças francesas.

Todavia Bonaparte atravessou o S. Bernardo, com 60.000 homens e todo o trem militar muares, canhões, etc. - e penetrou no Piemonte pelo nordeste, eixo que era considerado impraticável. Assim, enquanto Melas conseguia tomar Génova, as forças francesa invadiam à vontade as planícies piemontesas, eliminando pequenos destacamentos austríacos que encontraram, e Bonaparte marchou directamente para Milão, capital da Lombardia. As tropas francesas estavam na retaguarda de Melas. Conforme diria Napoleão, este operou contra Melas, como se Melas fosse Napoleão, enquanto que Melas conduziu-se perante Napoleão, como se este fosse Melas!

Melas viu-se numa situação complexa, com as suas forças dispersas pelo Piemonte, Ligúria e Lombardia e correndo o risco de Bonaparte poder bater, sucessiva e separadamente, os seus corpos de exército. Entre Alessandria e Tortona há a extensa planície de Marengo, onde Melas decidiu concentrar as suas forças. Foi para aqui que Napoleão se dirigiu depois de restabelecer o poder francês em Milão.

A batalha começou na manhã de 14 de Junho de 1800. As forças austríacas eram superiores em número e a rapidez de movimentos do exército francês não havia permitido a junção de todas as forças indispensáveis aos planos de Bonaparte. Durante toda a manhã e início da tarde, os franceses recuaram face a tenacidade e superioridade numérica dos austríacos. A batalha parecia perdida. A meio da tarde, Melas, cheio de júbilo, enviou correios com despachos para a Corte de Viena, e para as cortes dos estados italianos, entre eles Roma e Nápoles, comunicando a vitória completa dos austríacos, a derrota do ímpio Bonaparte, os troféus capturados, os prisioneiros e os canhões capturados.

Foram estes despachos que chegaram à corte papal, perto do fim do I Acto da Tosca. Angelotti, fugindo do Castelo de SantAngelo, refugiara-se na igreja de SantAndréa della Valle. Aí foi ajudado a esconder-se pelo pintor Mário Cavaradossi. A chegada de Floria Tosca, amante de Mário e ciumenta em extremo (È una donna... gelosa), precipita a acção e leva a que Tosca descubra o retrato da Marquesa Attavanti que Mário pintara sem que esta o soubesse (Chi è quella donna bionda lassù?). Mário inventa que seria Maria Madalena, mas Tosca reconheceu a marquesa, o que desencadeou uma cena de ciúmes que Mário conseguiu aplacar.

Foi na sequência desta cena que o Sacristão da Igreja de Sant'Andrea della Valle, entra radioso na igreja chamando os alunos do coro para cânticos festivos «Nol sapete? Bonaparte... scellerato... Bonaparte... Fu spennato, sfracellato, è piombato a Belzebù!». E as manifestações jubilosas só são interrompidas com a chegada do Barão Scarpia, acompanhado pelos seus esbirros e por aqueles acordes profundos e tensos que sublinharão sempre, durante o decorrer da ópera, as intervenções de Scarpia. Um tema, cheio de força, ressumando a terror e a ódio.

Mas Scarpia não é apenas o paradigma do polícia político torcionário e abjecto. É uma figura muito mais subtil que isso. Scarpia é o homem do poder que para saciar o seu desejo mistura a esfera política e a esfera privada. É o exemplo acabado da forma mais perversa do abuso do poder. Desde a sua entrada na Igreja «Un tal baccano in chiesa! Bel rispetto!», referindo-se às manifestações de alegria dentro do templo, até ao fim da ópera, mesmo depois de ser assassinado, ele é a figura central e todos os outros personagens não são mais que títeres manejados pelas suas mãos poderosas e peçonhentas.

E todo o fim desse I Acto será a urdidura da intriga de Scarpia, explorando os ciúmes de Tosca, que entretanto regressara para cancelar o encontro com Mário, por ter sido convidada pela Rainha Maria Carolina, então em Roma, para um sarau festivo em glória da vitória de Melas, mostrando-lhe o leque com o brasão dos Attavanti e fazendo insinuar um violento ciúme no seu seio «Va, Tosca! Nel tuo cuor s'annida Scarpia!... È Scarpia che scioglie a volo il falco della tua gelosia.»

Mas Scarpia, ao subverter a consciência de Tosca, sente despertar nele o desejo carnal pela diva do canto; a multidão entoa o Te Deum pela vitória sobre Bonaparte enquanto Scarpia exclama «Tosca, mi fai dimenticare Iddio!», antes de se penitenciar, associando-se, com empenhada religiosidade, ao imponente coro da Igreja de Sant'Andrea della Valle. É um final com uma força enorme, grandioso, de uma dimensão musical e cénica que perdura em quem quer que o tenha visto alguma vez.

Mas a partir do meio da tarde desse dia 14 de Junho, a situação mudou bruscamente no teatro das operações. A divisão do general Desaix, que foi morto logo no começo da operação, irrompeu no campo de batalha e arremeteu no momento decisivo sobre as tropas austríacas. Simultaneamente Bonaparte fez avançar as suas tropas que haviam recuado e tudo isto redundou numa completa derrota de Melas. Antes do fim do dia os austríacos tinham perdido metade da artilharia e deixado milhares de prisioneiros nas mãos de Bonaparte. A mortandade entre os austríacos havia igualmente sido enorme. Todo o dispositivo militar austríaco no norte da Itália havia sido aniquilado.

Meia dúzia de horas depois de terem partido os correios com as novas da vitória, partiram os mensageiros com a notícia do completo aniquilamento das forças de Melas. Foi esta notícia que Sciarrone, um dos esbirros de Scarpia traz, a meio do II Acto, ao Palácio Farnese, à câmara de Scarpia, onde estavam Cavaradossi, prostrado pela tortura, e Tosca regressada do sarau da Rainha de Nápoles. «Eccellenza! quali nuove!... Un messaggio di sconfitta... »

Scarpia - Che sconfitta? Come? Dove?

Sciarrone - A Marengo... Bonaparte è vincitor!

Scarpia - Melas...

Sciarrone - No! Melas è in fuga!...

E então Mário Cavaradossi, na agonia da tortura, encontra forças para entoar um belíssimo e comovente hino à liberdade:

Vittoria! Vittoria!

L'alba vindice appar

che fa gli empi tremar!

Libertà sorge, crollan tirannidi!

Del sofferto martîr

me vedrai qui gioir...

Il tuo cor trema, o Scarpia, carnefice!

Enquanto Tosca, sem pretensões políticas, apenas mulher, apenas amor, pressentindo as intenções de Scarpia, lhe pedia temerosa: «Mario, taci, pietà di me!».

Scarpia é o polícia sádico que procura o sofrimento e o ódio no objecto do seu desejo carnal. O seu fim último é a completa humilhação do objecto do seu desejo. O suplício de Cavaradossi é dirigido principalmente contra Tosca. Enquanto Mário é torturado, ouve-se o som do canto de Tosca no sarau da rainha. Mário é um mero, mas necessário, instrumento da dialéctica carrasco-vítima que une Scarpia e Tosca. Mesmo a notícia da derrota de Melas e do próximo fim do seu poder não perturba minimamente o seu percurso de carrasco sádico. E é morto por Tosca no momento em que ia gozar o prazer supremo de a possuir. Mas o seu poder e a sua arte da intriga perduraram para além da sua morte. O fuzilamento de Cavaradossi, que prometera a Tosca ser dissimulado, foi mesmo real. Tosca suicida-se lançando-se da plataforma do Castelo de Sant'Angelo, onde Mário acabara de tombar, fuzilado: «O Scarpia, avanti a Dio!». As suas derradeiras palavras seriam para Scarpia.

Já vi esta ópera ao vivo. Revi-a este fim de semana, em DVD, numa excepcional interpretação de Angela Gheorghiu, Roberto Alagna e Ruggero Raimondi (Scarpia). Não consigo ver a cena da ária «Vittoria! Vittoria!», de Cavaradossi, sem que uma lágrima furtiva (ou várias ... muitas) me embacie os olhos e me humedeça a face. É dos momentos mais belos e puros do espectáculo operático.

Publicado por Joana às 08:19 PM | Comentários (7) | TrackBack

novembro 28, 2004

Descodificando o Código da Vinci 2

Código da Vinci, a sucessão de Fibonacci e o número de ouro

No que se refere à sucessão de Fibonacci e ao número de ouro (Φ = 1,618033 ...) designado pela letra grega phi em honra de Fídias (Phideas), trata-se de uma matéria conhecida há séculos e que nada tem de sobrenatural. É uma proporção que ocorre com muita frequência na natureza e que é referida como a proporção esteticamente ideal. Mas a arquitectura da vida e da natureza tem igualmente uma origem comum, matrizes comuns e haver essas matrizes comuns os átomos, o código genético, etc., pode ser excitante do ponto de vista do aprofundamento do conhecimento científico da natureza, mas nada tem de sobrenatural.

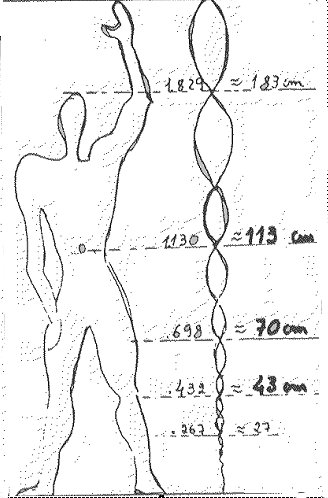

Os artistas da Renascença designaram por número de ouro, um número que, desde a mais remota antiguidade, era visto como símbolo cosmológico e fórmula mágica. Pelas propriedades de que goza , o número de ouro é chave de diversas construções geométricas utilizadas, desde há muitos séculos, na Arquitectura; a proporção que ele traduz é considerada particularmente estética e numerosas obras primas da pintura e da escultura inspiraram-se nele. O número de ouro também chamado Divina Proporção desde que Fra Luca Paccioli, sob a influência de Piero de La Francesca, escreveu um livro sobre este número com desenhos de Leonardo da Vinci (o primeiro a utilizar a expressão sectia aurea), é talvez, de todos os números, o mais famoso e ubíquo. No século XX o arquitecto Le Corbusier (1948) fundamentou nas propriedades do número de ouro, o seu MODULOR, espécie de tabela, com medidas padrão, a ser utilizada nas obras arquitectónicas.

O MODULOR. módulo de ouro, é uma tabela para uso da Arquitectura, inspirada no número de ouro Φ. Le Corbusier construiu-a tomando como base três medidas aproximadas, 43cm, 70cm e 113cm, onde 113 = 70 + 43 e cuja razão é o número de ouro. Note-se que a secção áurea de 113 é 70; que a de 70 é 43 = 113 - 70; que a de 43 será 27 = 70 - 43, e assim sucessivamente. Assim, Le Corbusier parte de 113 e continua, nos dois sentidos, construindo uma cadeia de secções áureas a que chamou série vermelha:

4 - 6 - 10 - 16 - 27 - 43 - 70 - 113 - 183 - 296

A estatura humana correspondia à medida de referência 183cm. A altura ao solo do umbigo seria de 113 cm; o joelho situar-se-ia a 43cm, etc.. As medidas da série vermelha foram, por Le Corbusier, tomadas como base para o estudo das alturas das bermas, bancadas, cadeiras, mesas, balcões, janelas, muros, portas, tectos, etc..

Matematicamente, número de ouro é a raiz positiva da equação: x2 x 1 = 0. É uma dízima infinita não periódica. Com dez casas decimais podemos escrever Φ = 1,6180339887.... Também pode ser obtido através da sucessão de Fibonacci, cuja principal propriedade é que cada termo é a soma dos dois termos que o antecedem.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...

A razão entre cada termo desta sucessão e o anterior converge rapidamente para o número Phi, que é o limite dessa sucessão. O seu inverso representa 0, 618033 também um papel importante na proporção áurea. O inverso do número de ouro é a raiz positiva da equação: x2 + x 1 = 0.

No caso de Le Corbusier, este aplicou aquela proporção partindo de um valor de referência (183 cm). Construiu portanto uma sucessão com valores diferentes da de Fibonacci, mas com a mesma razão entre os números consecutivos.

Geometricamente o número de ouro pode ainda ser calculado pela razão entre a diagonal e o lado de um pentágono regular. Ou seja, pela razão entre uma qualquer das linhas do pentagrama e a distância entre duas extremidades contíguas do mesmo. Sendo assim, o número de ouro pode ser obtido pela expressão 0,5*(1 + RQ(5)), onde RQ significa raiz quadrada. Obviamente estas coincidências excitam as imaginações e facilitam a elaboração de especulações esotéricas.

O número de ouro é muitas vezes relacionado com o chamado "rectângulo de ouro", que tem intrigado estudiosos desde há muitos anos atrás. Este rectângulo baseia-se no seguinte princípio formulado pelo alemão Zeizing, em 1855:

Para que um todo dividido em duas partes desiguais pareça belo do ponto de vista da forma, deve apresentar a parte menor e a maior a mesma relação que entre esta e o todo.

Ou seja, dado um segmento de recta AB, um ponto C divide este segmento de uma forma mais harmoniosa se existir a proporção de ouro AB/CB = CB/AC (sendo CB o segmento maior). O número de ouro é exactamente o valor da razão AB/CB, a chamada razão de ouro. O rectângulo de ouro goza da seguinte propriedade: suprimindo-lhe o quadrado de lado igual ao seu lado menor, sobra um rectângulo com as mesmas proporções que o primeiro, isto é, semelhante ao primeiro. Se a cada rectângulo áureo se retirar o quadrado de lado menor obtém-se outro rectângulo áureo, e assim sucessivamente

Portanto, se desenharmos um rectângulo cuja razão, entre os comprimentos dos lados maior e menor, é igual ao número de ouro, obtemos um rectângulo de ouro. O rectângulo de ouro é uma entidade matemática que marca forte presença no domínio das artes, nomeadamente na arquitectura, na pintura, e até na publicidade. Este facto não é uma simples coincidência já que muitos testes psicológicos demonstraram que o rectângulo de ouro é de todos os rectângulos o mais agradável à vista. Por exemplo, o Parténon, em Atenas, está calculado com base no número de ouro, visto que a Arquitectura grega considerava a proporção áurea como a proporção perfeita, o máximo da harmonia. Inclusive na Grande Pirâmide de Gizé, construída pelos egípcios, o quociente entre a altura de uma face pela metade do lado da base é quase 1,618, embora há 45 séculos ninguém tivesse alguma vez ouvido falar no número Phi.

A divisão de um segmento de recta feita segundo essa proporção, denomina-se divisão áurea, a que Euclides chamou divisão em média e extrema razão, também conhecida por secção divina ou secção áurea, segundo Leonardo da Vinci, como escrevi acima. No fundo a formulação é simples: Para seccionar um todo em partes desiguais, de modo a obter equilíbrio e beleza, é preciso que a razão entre o todo e a parte maior seja igual à razão entre esta e a parte menor. Portanto o número de ouro aplica-se ao rectângulo, mas igualmente à divisão em troços de um segmento de recta.

Até hoje não se conseguiu descobrir a razão de ser dessa beleza, mas a verdade é que existem inúmeros exemplos onde o rectângulo de ouro aparece. Até mesmo nas situações mais práticas do nosso quotidiano, encontramos aproximações do rectângulo de ouro, é por exemplo o caso dos cartões de crédito e outros documentos do género, assim como a forma rectangular de muitos dos nossos livros, embora ultimamente, por questões de normalização na dobragem do papel, a relação entre os lados das folhas de papel normalizado esteja na proporção da raiz quadrada: A0, A1, ...,A4, A5, etc...

Todavia não é verdade que as proporções dos seres humanos «se ajustem com flagrante exactidão a esse rácio», como escreve o autor do Código da Vinci. As pessoas não são todas iguais, nem têm todas as mesmas proporções. O que é todavia verdade é que essas proporções são vistas como um ideal de beleza. Isto é, segundo os nossos critérios de estética sobre as proporções das coisas e das pessoas, quando essas proporções estão de acordo com o número de ouro, consideramo-las mais belas.

Talvez por isso, os egípcios do tempo de Khéops tenham utilizado um valor aproximado àquela proporção na Grande Pirâmide, embora nada permita concluir tenham sido guiados pelo número Phi.

Nota: Ver O Número de Ouro in Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática nº 17 (Junho 1990), nº 19 (Fevereiro 1991) e nº 20 (Junho 1991)

Publicado por Joana às 07:53 PM | Comentários (20) | TrackBack

Descodificando o Código da Vinci

O papel da Igreja Oficial

Depois de ter resistido longos meses, acabei por capitular perante o entusiasmo popular ... não, não comecei a ver a Quinta das Celebridades, ...não estou assim tão desmuniciada e indefesa ... aproveitei este fim de semana e li o Código da Vinci!

Trata-se de um absorvente romance policial, jogando com a sede pelo esoterismo misterioso de uma sociedade que já não se reconhece nos seus valores tradicionais e que busca refastelar-se em mistérios baseados numa amálgama de religião, magia, mitologias, ocultismo e histórias fantásticas. Para mim o livro foi absorvente porque me perguntava como ia o autor sair da embrulhada que tinha criado e que ia empolando de capítulo para capítulo. Optou pela solução óbvia de regressar às origens ... isto é, o mistério continuar oculto dos olhos da humanidade ... excepto dos seus milhões de leitores.

Relativamente à herança cristã dos ritos orientais, eu já havia escrito neste blogue, no Natal do ano passado, Semiramis e o Natal, onde mostrei, embora em tom ligeiro, que muito da liturgia cristã é herdeira dos ritos e ícones de religiões anteriores, e resumi escrevendo que «A gestação do cristianismo durou vários séculos num meio político que o hostilizava. A religião cristã acabou por incorporar na sua liturgia imensos símbolos das religiões que a precederam a Virgem e o menino, o Natal, a Páscoa, o halo que se perfila por detrás da cabeça de Cristo (posteriormente alargado às representações dos santos), que representa uma reminiscência simbólica do sol invencível, etc.».

No que se refere ao pretenso "Priorado de Sião", julgo que se trata de um embuste inventado há duas ou três décadas. E a menos que me provem o contrário continuarei a dar ao "Priorado de Sião" o mesmo valor que a "Os Protocolos dos Sábios do Sião" que se descobriu ser uma fraude feita na Rússia pela Okhrana (policia secreta dos Czares), com o intuito de culpar os Judeus pelos males do país.

No que se refere à vida de Cristo, as fontes são os Evangelhos, sobre os quais existem dúvidas sobre a autoria, a época e sequência em que foram escritos. Pensa-se, por exemplo, que o Apocalipse seria o primeiro documento do Novo Testamento, escrito ainda no século I, pois a doutrina aparenta estar menos elaborada que nos restantes escritos. Basta ver a sua referência à Babilónia prostituída (Roma) que indiciava um ódio ao poder e às instituições romanas que depois se foi diluindo ... a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Portanto, contrariamente à ordem do Novo Testamento, o Evangelho segundo S. João seria o primeiro que foi escrito e não o último.

Assim, admitindo que este evangelho tivesse sido escrito entre 80 e 90 DC, então a versão oficial dos restantes teria sido escrita em meados do século II, portanto cerca de um século após os factos a que se refere. O tempo suficiente para muitas lendas se terem criado e acrescentado. Aliás há contradições entre esses evangelhos, como no caso de Jesus Cristo ter ou não irmãos.

Todavia, existe um outro testemunho da época. Flávio Josefo, judeu, escreveu sobre Jesus nas Antiguidades Judaicas 18,3,3 parágrafos 63 e 64, por volta do ano 95 dC. Existem, porém, duas versões sobre o mesmo trecho, uma mais antiga, em língua grega, que refere Jesus como o Messias, e uma tradução árabe que omite tal coisa. Aquela afirmação, no texto grego, poderá ser uma interpolação acrescentada posteriormente por piedosa mão cristã; mas também poderá ter sido omitida no texto árabe por motivos óbvios. Mesmo que o texto grego seja integralmente genuíno, poderá ser, todavia, uma opinião do Flávio Josefo, baseada no ouvir dizer.

Esta discrepância constata-se ao comparar Orígenes (185-254) na Polémica contra Celso (245-50 DC) e Eusébio de Cesareia (260-339) na História Eclesiástica (324 DC). Orígenes acusa Flávio Josefo de não reconhecer Cristo como o Messias, enquanto que o Bispo Eusébio o cita na sua versão actual. As versões que ambos citam não são idênticas. Quanto aos dois textos (grego e árabe) são os seguintes:

Texto Grego:

Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme fora anunciado pelos divinos profetas e, a seu respeito, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele.

Texto Árabe:

Naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido três dias após sua crucificação: estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas.

A possibilidade de todo o trecho ser inserto posteriormente é inverosímil. Não me parece crível que, havendo várias versões daquele texto, todas inventassem aquele sub-capítulo. Repare-se que não é só a interpolação de um sub-capítulo seria toda a renumeração do capítulo 3 do Livro XVIII. Por outro lado essa inserção teria de ter sido feita numa época em que a Igreja ainda era perseguida e, de forma alguma, detinha as rédeas do poder, da cultura e do conhecimento, o que não é credível.

Tácito, historiador bastante consciencioso, nascido em 55 DC, relatou a perseguição desencadeada contra os cristãos pelo imperador Nero, logo após o incêndio de Roma ocorrido no ano 64 DC. (cf Anais, livro XV,44, escrito no início do séc. II (entre 115 e 120 dC)):

Nenhum meio humano, nem os gestos de generosidade do imperador [Nero], nem os ritos destinados a aplacar [a ira] dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planejado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas por seu comportamento e que o povo chamava "cristãos".

Este nome lhes provém de Cristo, [um homem] que no tempo de Tibério havia sido entregue ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida no momento, essa execrável superstição surgiu novamente, não apenas na Judéia - seu lugar de origem - mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de ruim e vergonhoso no mundo chega e se espalha.

É óbvio que estes textos poderão incorporar muito do ouvir dizer, embora sejam dois autores muito credíveis e nenhum deles cristão. Ainda no que respeita a fontes não cristãs temos Suetónio que, na sua obra "Vida dos Doze Césares" XXV,4 (por volta de 120 dC), alude à expulsão dos judeus de Roma ocorrida em 41 dC, sob o imperador Cláudio. O decreto de expulsão seria, segundo ele, resultado dos constantes distúrbios ocorridos nas comunidades judaicas em Roma em virtude de Cristo. Também é de referir as cartas entre Caio Plínio (Plínio o moço), governador da Bitínia entre 111 e 113, e Trajano, imperador de Roma entre 98 e 117 dC, onde Plínio solicita instruções de como proceder perante as denúncias contra os cristãos, o que indica que estes já seriam numerosos na Ásia Menor.

Obviamente que parte destes testemunhos foram por ouvir dizer. Todavia são textos de autores conscienciosos (Tácito, Suetónio, Plínio e Josefo), que não eram cristãos, que fazem fé e autoridade nas suas obras. Se aceitamos os seus testemunhos para fazermos a história daquela época, não podemos contestar liminarmente os testemunhos que, por qualquer motivo, não nos convêm. Aliás, nenhum dos textos acima prova a alegada natureza divina de Cristo.

Existem igualmente documentos cristãos do século I: Didaqué - um catecismo cristão escrito entre 60 e 90 d.C. As epístolas de Inácio de Antioquia (morto em102), o Cânon de Muratori, Clemente de Roma, tudo escritores e escritos do início do século II e Tertuliano (Apologeticus, De Spectaculis, etc.), nascido em 155.

A partir desta época a doutrina cristã já estava estabelecida, em linhas gerais, tal como a conhecemos hoje embora, por exemplo, tivesse sido apenas no século IV, que o 25 de Dezembro passou a ser a festa do "Dies Natalis Domini", por decreto papal. Antes aquele dia, embora já fosse o maior feriado em Roma, assinalava a festa mitraista do Natalis Solis Invicti. Os documentos coevos que não se inseriam na leitura oficial da Igreja sobre a vida de Cristo passaram, com seria óbvio, a documentos apócrifos do ponto de vista da ortodoxia eclesiástica, embora sejam conhecidos

Acusa-se frequentemente a Igreja de ter destruído os documentos que não lhe convinha. Na Europa Ocidental, a Igreja deteve o monopólio da cultura durante toda a Alta Idade Média. Mas, na destruição da maioria dos textos antigos, a Igreja apenas teve uma quota-parte e, provavelmente, a menor. Os textos antigos perderam-se:

1 por motivos naturais (eram materiais perecíveis e o uso vai-os degradando)

2 por catástrofes naturais (incêndios, terramotos, etc.)

3 por pilhagens, saques, etc. decorrentes das guerras;

4 para o seu suporte ser reutilizado. O pergaminho era caro e os monges, e não só, para escreverem coisas mais úteis devem ter raspado (feito palimpsesto) muitas preciosidades antigas por ignorância;

5 por maldade, ou antes, por uma visão perversa da fé.

Os últimos séculos do Império Romano foram, de todos os pontos de vista, uma época de terrível decadência as populações (na maioria escravos) vegetavam na mais degradante miséria e desnutrição, para sustentar uma camada social ociosa e numa grande decadência cultural, apoiada num exército que consumia todo o erário público. Muita da cultura antiga perdeu-se nesta época, e há muitos testemunhos que provam isso. Quando um sucessor de Constantino, o Imperador Juliano, apesar da sua capacidade, tentou restaurar a cultura antiga, não teve qualquer apoio. A cultura clássica estava morta. Do ponto de vista social, os novos regimes impostos pelos invasores germânicos, descontada a violência de actuação (mitigada todavia pela Igreja), traduziram-se numa melhoria significativa de vida. O mesmo aconteceu com os árabes que implantaram sociedades mais justas e humanas.

Por outro lado, havia muitas correntes e seitas dentro da Igreja que nem o Concílio de Niceia, nem o poder do Imperador Constantino conseguiram vergar. A Igreja Católica só teve poder absoluto sobre o conhecimento, na Europa Ocidental. No Oriente e Egipto o cristianismo estava organizado em facções e seitas rivais que se combatiam arduamente e utilizavam todos os textos disponíveis nessas disputas. 3 séculos após Niceia deu-se a conquista árabe do Egipto e da Síria, e parte importante do acervo cultural da antiguidade clássica acabou por nos chegar por via árabe. Portanto a importância da Igreja Católica na destruição do que não lhe convinha é bastante relativa. Em contrapartida os mosteiros permitiram manter viva, copiando e recopiando, muita da cultura antiga, cujos suportes materiais eram perecíveis e se teriam perdido sem esse esforço.

Isto é o que se tem conseguido apurar sobre a génese do cristianismo. Neste entendimento o alegado episódio da união de facto entre Jesus Cristo e Maria Madalena é de somenos. Se as provas da existência e vicissitudes da vida de Cristo são tão discutíveis do ponto de vista da exegese histórica, se houvesse uma fonte credível dessa união e dos seus frutos, ela seria a prova mais evidente da existência física de Cristo. Para quê eliminar essa fonte? A Igreja medieval fá-lo-ia, mas a Igreja actual acolhê-la-ia de braços abertos e encontraria seguramente uma leitura favorável à sua interpretação de Cristo.

Publicado por Joana às 07:26 PM | Comentários (5) | TrackBack

novembro 21, 2004

Voltaire e Micrómegas

Voltaire (François-Marie Arouet) nasceu em Paris, em 21 de novembro de 1694, há 310 anos precisamente. Estudou num colégio de jesuítas pretendendo seguir a magistratura. Entretanto publicou seus primeiros versos e escritos. Em 1717, acusado de ser o autor de um panfleto político, foi preso e encarcerado na Bastilha, de onde saiu seis meses depois. Foi por essa ocasião que ele resolveu adoptar o nome de Voltaire e se começou a tornar conhecido pela sua actividade literária.

Em 1726, em consequência de um incidente com o cavaleiro de Rohan, foi novamente preso na Bastilha, de onde só pôde sair sob a condição de deixar a França. Foi então para a Inglaterra e aí se dedicou ao estudo da língua e da literatura inglesas. Datam da mesma época as suas Lettres Philosophiques ou Lettres Anglaises, que provocaram grande escândalo e obrigaram a refugiar-se na Lorena, no castelo de Madame du Châtelet, em cuja companhia viveu até à morte desta, em 1749.

Em 1749, voltou a Paris, já então cheio de glória e conhecido em toda a Europa, indo para Berlim no ano seguinte. Frederico II conferiu-lhe honras excepcionais e deu-lhe uma pensão de 20.000 francos, acrescendo-lhe assim a fortuna já considerável. Essa amizade não durou muito: eram duas personalidades muito fortes e as intrigas e invejas mútuas obrigaram Voltaire a deixar Berlim em 1753.

A partir de 1758, adquiriu o domínio de Ferney e aí passou a residir em companhia da sobrinha. Em 1778, efectuou uma viagem a Paris, onde foi entusiasticamente recebido. Era Le Roi Voltaire. Morreu no dia 30 de março desse ano, aos 84 anos de idade.

A sua divisa Ridendo Castigat Mores «rindo (satirizando), corrige-se os costumes», é uma das minhas preferidas.

Micrómegas, que transcrevo a seguir, foi escrito por influência de As aventuras de Gulliver, de Swift, que Voltaire lera em Londres, da Pluralidade dos mundos, de Fontenelle e da mecânica de Newton. O resultado é uma obra com humor e ironia, mas que obriga à meditação sobre o homem, as suas crenças, costumes e instituições.

MICRÓMEGAS - HISTÓRIA FILOSÓFICA

por Voltaire

CAPÍTULO I

Viagem de um habitante da estrela Sírio ao planeta Saturno

Num dos planetas que giram em volta da estrela Sírio havia um rapaz de muito espírito que tive a honra de conhecer na última viagem que fez ao nosso minúsculo formigueiro.

Chamava-se Micrómegas, nome que se adapta muito bem a todos os grandes. Tinha oito léguas de altura; calculo estas oito léguas em vinte e quatro mil passos geométricos, de cinco pés cada um.

Alguns matemáticos, categoria de pessoas sempre úteis ao público, de caneta em punho, calcularão que, tendo o senhor Micrómegas, habitante da estrela Sírio, desde a cabeça aos pés vinte e quatro mil passos, o que corresponde a cento e vinte mil pés e que nós, cidadãos da Terra, não vamos além de cinco pés e que esta mesma tem apenas nove mil léguas de circunferência, calcularão, repito, que é absolutamente necessário que o mundo que o produziu tenha, precisamente, vinte e um milhões e seiscentas mil vezes a circunferência da nossa pequena Terra.

Nada é mais simples e mais banal na natureza. Os estados de alguns soberanos da Alemanha ou da Itália, que levam uma escassa meia hora a percorrer, comparados com o império da Turquia, da Moscóvia ou da China, são, apenas, uma pálida imagem das diferenças prodigiosas que a natureza estabeleceu para todos os seres.

Sendo a estatura de Sua Excelência da altura que mencionei, todos os nossos escultores e pintores concordarão, sem dificuldade, que a cintura pode ter cinquenta mil pés: isto dá-lhe uma bela proporção.

O seu espírito é um dos mais cultos que temos. Sabe muitas coisas e inventou outras: ainda não tinha duzentos e cinquenta anos e estudava, segundo o costume, no colégio dos jesuítas da sua estrela, quando resolveu, com o auxílio da sua inteligência, mais de cinquenta teoremas de Euclides.

Isto é, mais dezoito do que Blaise Pascal que, depois de ter resolvido trinta e dois, brincando, como diz sua irmã, se tornou um medíocre geómetra e um péssimo metafísico.

Ao sair da infância, cerca dos quatrocentos e cinquenta anos, dissecou insectos tão pequenos que não chegam a alcançar cem pés de diâmetro e que fogem ao campo visual dos microscópios vulgares. Compôs sobre o assunto um livro muito curioso mas que lhe trouxe algumas complicações.

O mufti do seu país, grande coca-bichinhos e bastante ignorante, encontrou no livro proposições suspeitas, malsoantes, temerárias, heréticas, tresandando a heresia e perseguiu-o activamente: procurava saber se a substância das pulgas era igual à dos caracóis.

Micrómegas defendeu-se com brilho; arrastou as mulheres para a sua causa. O processo durou duzentos e vinte anos. Por fim, o mufti conseguiu que o livro fosse condenado por juizes que nunca o leram e o autor foi proibido de frequentar a corte durante oitocentos anos.

Afligiu-se muito pouco por ter sido banido de uma corte cheia de intrigas e frivolidades. Compôs uma canção muito graciosa contra o mufti, com que este nada se incomodou; e pôs-se a viajar de planeta para planeta, para acabar de formar o espírito e o coração, como se costuma dizer.

Os que apenas viajam em diligência ou em berlinda ficarão admirados, sem dúvida, com as carruagens lá de cima, porque nós, neste pequeno grão de areia, nada admitimos fora dos nossos costumes.

O nosso viajante conhecia, maravilhosamente, as leis da gravidade e todas as forças atractivas e repulsivas. Servia-se delas tão a propósito que, umas vezes com a ajuda de um raio de sol, outras utilizando um cometa, saltava de globo em globo, ele e os seus, tal como um pássaro saltita de ramo em ramo.

Percorreu a Via Láctea em pouco tempo e sou obrigado a confessar que nunca viu, através das estrelas que a compõem, esse maravilhoso céu empíreo que o vigário Derham se gaba de ter observado com a sua luneta. Não é que eu queira afirmar que o senhor Derham tenha visto mal. Deus me livre! Mas Micrómegas passou por lá e é um bom observador... E eu não quero contradizer ninguém.

Micrómegas, depois de muitas voltas, chegou ao planeta Saturno. Por mais acostumado que estivesse a ver coisas novas não pôde, a princípio, evitar, em face da pequenez do globo e dos seus habitantes, aquele sorriso de superioridade que escapa, por vezes, aos mais comedidos. Porque, enfim, Saturno é apenas novecentas vezes maior do que a Terra e os seus habitantes anões de cerca de mil toesas de altura.

Divertiu-se um pouco, de princípio, com esta gente, tal como um músico italiano se riu da música de Lulli, quando veio a França. Mas porque era muito inteligente depressa compreendeu que um ser pensante pode não ser ridículo por possuir, apenas, seis mil pés de altura. Familiarizou-se com os saturnianos depois de os ter espantado. Ligou-o estreita amizade com o secretário da Academia de Saturno, homem talentoso, que, na verdade, nunca inventou nada mas compreendia as invenções dos outros, fazia versozinhos sofríveis e grandes cálculos.

Vou contar agora, para satisfação dos leitores, uma conversa curiosa que Micrómegas teve, um dia, com o senhor secretário.

CAPÍTULO II

Conversação entre o habitante de Sírio e o de Saturno

Depois que Sua Excelência se foi deitar e que o secretário se aproximou, Micrómegas disse: - É preciso confessar que a Natureza é muito variada.

- Sim, respondeu o saturniano, a Natureza é como um jardim cujas flores...

- Oh!, exclama o outro, deixe lá o jardim.

- Ela é, torna o secretário, semelhante a um conjunto de loiras e morenas, cujos adornos...

- Que me interessam as vossas morenas?

- Então é como uma galeria de pintura cujos traços...

- Oh! não, diz o viajante. A Natureza é como a Natureza. Para que buscar comparações?

- Para vos divertir, responde o secretário.

- Eu não quero que me divirtam, volve Micrómegas, quero que me instruam. Comece, pois, por me dizer quantos sentidos têm os homens do vosso globo.

- Temos setenta e dois, diz o académico, e lamentamo-nos sempre por termos tão poucos! A nossa imaginação supera as necessidades. Achamos que, com os setenta e dois sentidos, o anel e as cinco luas, somos muito limitados e, apesar de toda a nossa curiosidade e do número excessivamente grande de paixões que resultam desses setenta e dois sentidos, temos muito tempo para nos aborrecer.

Acredito, diz Micrómegas, porque, no nosso globo, temos perto de mil sentidos e ainda nos fica um vago desejo, uma inquietação que nos faz pressentir, continuamente, quão pequenos somos e que há seres muito mais perfeitos. Tenho viajado um pouco, tenho visto seres muito inferiores mas também muitos superiores, nunca encontrei, porém, nenhuns que não tenham mais desejos do que verdadeiras necessidades e mais necessidades do que satisfação. Talvez um dia atinja o país onde nada falte mas, até agora, ninguém me deu notícias positivas acerca dele.

O saturniano e o siriano cansaram-se de conjecturas; mas, após variados raciocínios muito engenhosos e incertos, foi preciso voltar aos factos.

- Qual a duração da vossa vida? perguntou o siriano.

- Muito pequena, replica o pequeno Saturniano.

- É como nós, volve o siriano; lamentamos sempre ser tão curta. É necessário que obedeça a uma lei universal da Natureza.

- Valha-me Deus! desabafa o saturniano; não vivemos mais do que quinhentas grandes revoluções do sol (isto equivale a cerca de quinze mil anos, contados à nossa maneira). Bem vê que é morrer quase a nascença; a nossa existência é um ponto; a nossa duração um instante, o nosso globo um átomo. Mal nos começamos a instruir um pouco chega a morte, antes que tenhamos experiência! Quanto a mim não ouso fazer projectos; sou como uma gota de água num oceano imenso. Sinto-me envergonhado, sobretudo perante vós, da figura ridícula que faço no mundo.

Micrómegas torna a dizer: - Se não fôsseis filósofo temeria afligir-vos, dizendo que a nossa vida é setecentas vezes mais longa do que a vossa. Mas sabeis muito bem que, quando é necessário entregar o corpo aos elementos e fazer viver a Natureza, sob uma outra forma, que se chama morrer, quando este momento de metamorfose chega, é precisamente a mesma coisa o ter vivido uma eternidade ou um dia. Visitei países onde se vive mil vezes mais tempo do que no meu e notei que também se protestava. Mas há por toda a parte pessoas de bom-senso que sabem conformar-se e louvar o autor da Natureza, que espalhou no Universo uma profusão de variedades, com uma espécie de uniformidade admirável.

Por exemplo, todos o seres pensantes são diferentes e todos se parecem, no fundo, pelo dom do pensamento e dos desejos. A matéria é, por toda a parte, extensa mas tem, em cada globo, propriedades diversas. Quantas destas propriedades diversas apresenta a vossa matéria?

- Se vos referis aquelas propriedades, diz o saturniano, sem as quais supomos que este globo não poderia subsistir tal como é, podem indicar-se trezentas, como extensão, impenetrabilidade, mobilidade, gravitação, divisibilidade e o resto.

- Aparentemente, replica o viajante, este pequeno número está de acordo com a visão que o Criador teve do vosso pequeno mundo. Admiro-o em toda a sua sabedoria; vejo diferenças por toda a parte mas, igualmente, a proporção.

O globo é pequeno e os habitantes são-no também. Tendes poucas sensações; a matéria tem poucas propriedades; tudo isto é obra da Providência. De que cor é o vosso Sol?

- De um branco muito amarelado, diz o saturniano e, quando examinamos, separadamente, um dos raios, achamos que tem sete cores.

- O nosso Sol tende para vermelho, acrescenta o siriano e temos trinta e nove cores primitivas. Não há um Sol, de entre todos os que tenho visto de perto, que se assemelhe, como entre vós não há uma cara que não seja diferente de todas as outras.

Depois de várias perguntas desta natureza informou-se sobre a quantidade de substâncias essencialmente diferentes que Saturno continha. Esclareceram-no de que existiam aproximadamente umas trinta, tais como Deus, espaço, matéria, seres extensos que sentem, seres extensos que sentem e pensam, seres pensantes que não têm extensão, os que se penetram, os que não se penetram e o resto.

O siriano, em cuja terra se contavam trezentos e que tinha descoberto outros três mil nas suas viagens, espantou prodigiosamente, o filósofo de Saturno.

Enfim, depois de terem comunicado um ao outro um pouco do que sabiam e muito do que não sabiam, depois de terem discorrido durante uma revolução do Sol, resolveram fazer os dois uma pequena viagem filosófica.

CAPÍTULO III

Viagem dos dois habitantes de Sírio e de Saturno

Estavam os nossos dois filósofos quase a embarcar na atmosfera de Saturno, com uma belíssima provisão de instrumentos matemáticos, quando a amada do saturniano, sabendo a novidade vem, desfeita em lágrimas, recriminá-lo. Era uma bonita moreninha que não tinha mais do que seiscentas e sessenta toesas mas que compensava a pequenez do tamanho com muitos adornos.

- Ah! cruel! gritava ela, depois de ter resistido durante mil e quinhentos anos, agora, que começava enfim a render-me, que passei apenas cem anos nos teus braços, deixas-me para ir viajar com um gigante de outro mundo. Vai, não és mais do que um curioso; nunca sentiste amor: se fosses um verdadeiro saturniano serias fiel! Onde vais? Que buscas? As nossas cinco luas são menos errantes do que tu, o nosso anel menos inconstante. Nunca mais amarei ninguém!

O filósofo abraçou-a e chorou com ela, como filósofo que era; e a senhora, depois de ter desmaiado, foi consolar-se com um peralvilho do país.

Entretanto os dois curiosos partiram; primeiro saltaram para o anel, que acharam muito espalmado, como muito acertadamente o supôs um ilustre habitante da nossa Terrinha; de lá foram, de lua em lua. Um cometa passou muito perto da última; lançaram-se sobre ele com os criados e os instrumentos. Quando tinham percorrido cerca de cento e cinquenta milhões de léguas encontraram os satélites de Júpiter.

Passaram pelo próprio Júpiter, onde ficaram um ano, durante o qual aprenderam belíssimos segredos, que estariam actualmente publicados se os senhores inquisidores não tivessem encontrado algumas proposições um pouco violentas. Mas eu li o manuscrito na biblioteca do ilustre arcebispo de... que me deixou ver os seus livros, com uma generosidade e bondade que não saberei, devidamente, louvar.

Mas voltemos aos nossos viajantes.

Tendo saído de Júpiter atravessaram um espaço de cerca de cem milhões de léguas e costearam o planeta Marte o qual como se sabe, é cinco vezes mais pequeno do que o nosso globo. Viram as duas luas que servem este planeta e que escaparam aos olhos dos nossos astrónomos.

Sei bem o que o padre Castel escreverá, muito ridiculamente, contra a existência destas duas luas mas dirijo-me aos que raciocinam por analogia.

Estes bons filósofos sabem como seria difícil para Marte, tão longe do Sol, viver com menos de duas luas.

De qualquer forma os nossos personagens acharam-no tão pequeno que recearam não encontrar lugar para dormir e seguiram o seu caminho, como dois viajantes que desdenharam uma péssima estalagem de aldeia e avançam até a cidade vizinha.

Mas o siriano e o seu companheiro cedo se arrependeram, pois andaram muito tempo e nada encontraram.

Avistaram, finalmente, um pequeno clarão: era a Terra.

Causou-lhes impressão. No entanto, com receio de se arrependerem segunda vez, resolveram desembarcar. Passaram para a cauda do cometa e, encontrando uma aurora boreal muito perto, instalaram-se nela e chegaram à Terra, na margem setentrional do Mar Báltico, a cinco de Julho de mil setecentos e trinta e sete, segundo o novo calendário.

CAPÍTULO IV

O que lhes aconteceu no globo terrestre

Depois de repousarem algum tempo, comeram ao almoço duas montanhas, muito bem preparadas pelos seus criados.

De seguida dispuseram-se a conhecer a região onde se encontravam. Foram, primeiro, de Norte a Sul.

Os passos normais do siriano e da sua gente, eram de cerca de trinta mil pés; o anão de Saturno seguia-o, de longe, ofegante; era-lhe necessário dar cerca de doze passos enquanto o outro dava uma passada: imaginai (se é permitido fazer tais comparações) um cãozinho de luxo, que seguisse um capitão da guarda do rei da Prússia.

Como iam muito depressa, deram a volta à Terra em trinta e seis horas; o Sol, na verdade, ou melhor, a Terra, faz a mesma viagem num dia. Mas é preciso notar que é mais fácil girar num eixo, do que caminhar a pé.

Ei-los, portanto, regressando ao ponto de partida depois de terem visto aquele mar chamado Mediterrâneo, quase imperceptível para eles, e aquele pequeno lago que, sob o nome de Grande Oceano, rodeia o montinho da Terra.

O anão molhou-se até metade da perna e o gigante apenas o calcanhar.

Fizeram o que lhes apeteceu, indo e vindo de baixo para cima, tentando descobrir se a Terra era ou não habitada.

Baixaram-se, deitaram-se, tactearam por toda a parte, mas, não tendo os olhos e as mãos proporcionados aos seres que rastejam por aqui, não receberam a menor sensação que pudesse fazer supor que nós e os nossos semelhantes, habitantes deste globo, temos a honra de existir.

O anão, por vezes precipitado nos juízos que formulava, decidiu, a princípio, que a Terra não era habitada, pelo facto de não ter visto ninguém.

Micrómegas, delicadamente, fez-lhe sentir que estava a raciocinar mal. Disse-lhe:

- Porque não vês, com os teus pequenos olhos, algumas estrelas de quinquagésima grandeza que eu distingo perfeitamente, concluis que não existem?

- Mas - respondeu o anão - apalpei bem.

- Porém - volveu o gigante - sentiste mal.

Insiste o anão. Esta terra é mal construída, irregular e de uma forma que se me afigura ridícula; parece que aqui reina o caos. Olha esses pequenos riachos; nenhum corre direito; e esses lagos que não são nem redondos, nem quadrados, nem ovais, nem de nenhuma forma regular; estes grãos pontiagudos de que toda a Terra está eriçada e que me dilaceram os pés (queria falar das montanhas).