novembro 13, 2005

E as consequências?

Muito se tem escrito sobre os tumultos em França. As alegadas causas são esquadrinhadas ao milímetro. Os sociólogos da auto-culpabilização não têm dúvidas: a casa nova que afinal não era senão um penhor de culpa; o roubo do sonho de uma nova identidade social; um mal geral que se desencadeou em França porque na Europa, é o país mais politizado, mais participativo e mais mobilizado; uma lógica de automutilação devido à quebra da anterior "sociabilidade e a solidariedade do bairro de barracas", etc. Outros, mais modestos, referem a desigualdade económica, desemprego crónico, falhas de estratégia policial, fracasso nas políticas de integração, falta de perspectivas dos jovens revoltados. Ninguém arrisca falar nas consequências.

É a própria inventariação de causas que inviabiliza soluções. Refiro-me a soluções e não a paliativos que apenas adiem uma nova e porventura mais grave explosão.

Se uma casa nova não é senão um penhor de culpa, uma esmola que ao invés de colmatar a exclusão a confirma, então não servirá de nada fazer novas urbanizações mais humanizadas. As urbanizações não têm alma. Quem as humaniza ou desumaniza, é quem as habita.

A afirmação que estes tumultos se desencadearam em França porque na Europa, é o país mais politizado, mais participativo e mais mobilizado, é apenas uma utilização canhestra do mecanicismo histórico: os jovens desordeiros não são herdeiros da civilização francesa (aliás, recusam-na), a única participação cívica que se lhes conhece é a de receber subsídios estatais e não evidenciaram quaisquer pretensões políticas.

A razão mais sólida, mas pouco enunciada porque a França continua a ser um modelo de virtudes para a nossa intelectualidade da ética republicana, é a da discriminação. Colegas de um mesmo liceu vão a uma discoteca, mas um ou dois ficam à porta porque os seguranças aperceberam-se que são de ascendência árabe. Quando respondem a um anúncio de emprego, se enviam um CV onde, pelo nome, se detecta que são de ascendência árabe, o mais certo é nunca serem sequer entrevistados. A actual geração de franco-magrebinos tem muito mais dificuldade em encontrar empregos que os seus progenitores, porque a actual taxa de desemprego é muito elevada e a concorrência no mercado de emprego é muito forte. Se o empregador tem muito por onde escolher, descarta preferencialmente os árabes.

Ou seja, se parte dessa discriminação é intrínseca à sociedade francesa, a do mercado de trabalho resulta principalmente da falta de empregos. Afinal de contas a primeira geração encontrou emprego, apesar de ser magrebina. A actual geração não os encontra porque há poucos e os poucos que existem dirigem-se preferencialmente aos não-árabes.

Portanto estamos naquilo que me parece ser o cerne da questão, e que tem a ver com o desenvolvimento económico e o nível de emprego. A essência do Estado Providência europeu consiste na sua omnipresença social, regulando de forma rígida o mercado de trabalho, protagonizando uma função assistencialista generalizada e suportado por uma carga fiscal pesada. Todavia, quando há crescimento económico, a rigidez do mercado laboral desincentiva os empresários a admitirem os efectivos que admitiriam se não houvesse essa rigidez, por temerem ficar com pessoal excedentário, se o crescimento não for sustentável. Isto é, a rigidez do mercado laboral promove o malthusianismo económico.

Simultaneamente, a pesada carga fiscal é um entrave ao crescimento, porque aumenta os custos de produção e retira competitividade à economia, face a um mundo cada vez mais globalizado.

Finalmente, a função assistencialista generalizada tem um efeito nocivo em toda a sociedade. Cria nela a síndrome de dependência do Estado, a aversão ao risco, a ilusão de que as regalias que goza são direitos adquiridos ad aeternum, a mentalidade de que o Estado tem soluções para tudo e que cabe a ele resolver todos os problemas. E, pior que tudo, a permanente insatisfação pelos bens que o Estado proporciona: não era aquela a casa que desejavam, os subsídios que recebem não são os suficientes, etc. É a psicologia do mendigo que insulta quem dá uma esmola que ele considera insuficiente.

Talvez seja esta mentalidade perniciosa o efeito mais perverso do Estado Providência, com as suas características de omnipresença e omnipotência, tal como se verifica actualmente em França e em alguns outros países europeus. A capacidade de escolha, de decidir o rumo da sua vida, de assumir o risco de uma decisão, de ter audácia e espírito inovador são as características de uma sociedade de homens livres. Foi isso que fez a grandeza da Europa e do Novo Mundo. Tudo isso tem sido, pouco a pouco, castrado pelo Estado Providência. O Estado Providência está a transformar uma sociedade de homens livres num rebanho de subsídio-dependentes.

A anona e as distribuições gratuitas de alimentos e distracções a um número cada vez maior da cidadãos romanos, que passaram a viver na ociosidade, corromperam as virtudes cívicas e as qualidades que haviam feito a grandeza da República Romana e conduziram à sua decadência e queda. O Estado Providência europeu está, mutatis mutandis, a seguir um percurso semelhante no que respeita ao envilecimento dos valores e virtudes cívicas dos cidadãos europeus.

O que está de errado em tudo esta questão é a omnipresença e omnipotência do Estado Providência, a extensão desmesurada que a função assistencialista adquiriu e os efeitos perversos a que tudo isso conduziu: estagnação económica, aumento do desemprego, exclusão das camadas mais jovens do mercado de trabalho, a síndrome de dependência do Estado e o aviltamento dos valores.

É isso que tem que ser corrigido.

Publicado por Joana às 10:51 PM | Comentários (89) | TrackBack

novembro 08, 2005

Desemprego e Exclusão

Verifico que muita gente não se apercebe da importância do nível de emprego no bem-estar social de uma sociedade e na sua sustentabilidade. Argumentar que a percentagem dos que trabalham e estão abaixo do limiar de pobreza é superior nos EUA à da UE, não colhe. Por um lado, como se viu no post anterior, a relação entre a pobreza nos EUA e na UE muda radicalmente quando se passa da análise da pobreza relativa (em percentagem dos respectivos PIBs) para a pobreza absoluta. Por outro lado, uma taxa elevada de desemprego (haverá sempre um desemprego friccional) corrói toda a estrutura económica e social de um país

O subsídio de desemprego é uma forma economicamente nociva de substituir um emprego, mesmo que seja menos bem remunerado. Enquanto um trabalhador empregado produz riqueza, um desempregado subsidiado consome riqueza. Aumentar as transferências sociais para pagar o aumento dos subsídios só pode ser feita, quer diminuindo os restantes gastos do Estado, quer aumentando as receitas fiscais em qualquer dos casos, aumentando o ónus fiscal. O aumento das receitas fiscais faz diminuir a poupança privada e, portanto, o investimento produtivo. Ou seja, substituir um emprego menos bem remunerado pelo subsídio de desemprego reduz as possibilidades de criação de novos empregos, diminui a competitividade da economia e trava o crescimento.

A existência de um volume elevado de desemprego aumenta a concorrência entre os trabalhadores na busca de um emprego, nomeadamente nas profissões menos qualificadas. A probabilidade que um trabalhador venha a perder o emprego é mais elevada e a probabilidade de um desempregado encontrar um emprego é menor. Ou seja, a tendência é para um aumento cada vez maior da duração do desemprego. Quando a taxa de desemprego é baixa, um trabalhador tem capacidade de obter uma maior remuneração. Se a taxa é elevada, a sua capacidade negocial é nula. Uma elevada taxa de desemprego prejudica todos os trabalhadores, porque lhes diminui as perspectivas.

A UE criou um modelo social que incentiva os seus cidadãos a trabalharem menos, ao facilitar a redistribuição da riqueza através de subsídios, em vez de os incentivar a contribuírem com o seu trabalho para a criação de riqueza. A consequência desta política social é que é retirado tanto aos pobres como aos ricos o incentivo para trabalhar, ou para trabalhar mais. Os pobres porque preferem os subsídios e o lazer ao trabalho; os ricos porque deixam de ter incentivo a investirem e a produzir riqueza e mais empregos.

Todavia, este modelo social está condenado. Cedo ou tarde, as contribuições para a segurança social e os impostos deixarão de conseguir mantê-lo. O sistema de segurança social da UE tornar-se-á insustentável e arrastará toda a economia para a descida do Maelstrom, à medida que a subida dos encargos com quotizações e impostos for impelindo os agentes económicos para fora da base contributiva (para a economia paralela, para o desemprego ou para a emigração).

A diferenciação salarial é menor na Europa. Mas isso traduz-se no facto dos trabalhadores menos qualificados serem mais bem pagos do que seriam sem essa diferenciação salarial menor. Este caso é especialmente evidente no sector público português. O problema é que este nível aparentemente mais elevado de equidade social é conseguido à custa dos que ficam sem emprego e da perda do dinamismo económico.

Os factores acima enunciados são meramente económicos. Para além destes há os factores sociais. O desemprego de longa duração (preponderante na Europa) conduz ao aviltamento das capacidades de trabalho e à perda progressiva da qualificação, por muito exígua que seja. As relações sociais degradam-se. Sobrevém a marginalização e a exclusão social. Um trabalhador, por muito pouco qualificado que seja o seu emprego, pode sempre acalentar a esperança que o seu desempenho o faça progredir ou encontrar uma alternativa melhor. Um desempregado está excluído dessa possibilidade de ascensão social. Nomeadamente se nunca teve sequer acesso ao primeiro emprego e vive de subsídios para sobreviver. Pode subsistir, mas é uma subsistência sem esperança.

O darwinismo social americano tem-se revelado economicamente mais dinâmico e menos castrador das capacidades humanas que o Estado social europeu. A Europa construiu um modelo social que protegesse e desse segurança ao emprego promoveu o desemprego. A Europa construiu um modelo social para promover a equidade promoveu a exclusão social. Não são paradoxos é excesso de regulamentação. A economia é avessa ao excesso de regulamentações e retalia contra os que a espartilham. Sempre foi assim. Sempre será assim.

Publicado por Joana às 11:58 PM | Comentários (82) | TrackBack

novembro 07, 2005

Alguns Números (Act.)

Como a França mostrou mais à evidência, o Estado Social só funciona para os insiders. É tão iníquo como o mercado que premeia os mais aptos (não necessariamente os mais fortes ou mais inteligentes). Pior que iníquo - trava o crescimento. O défice de equidade de uma economia de mercado terá que ser colmatado com transferências sociais, mas cujo único objectivo apenas poderá ser esse evitar a exclusão social e nunca uma alternativa que o pretira ao emprego nem implique custos de tal forma avultados que retire competitividade à economia e faça aumentar o desemprego. O desemprego é a forma mais grave de exclusão social e o Estado social europeu está a promover essa exclusão.

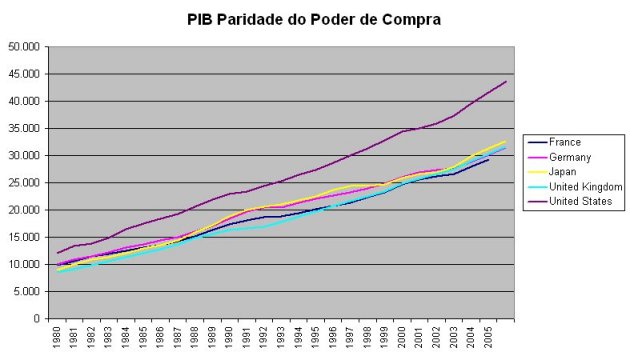

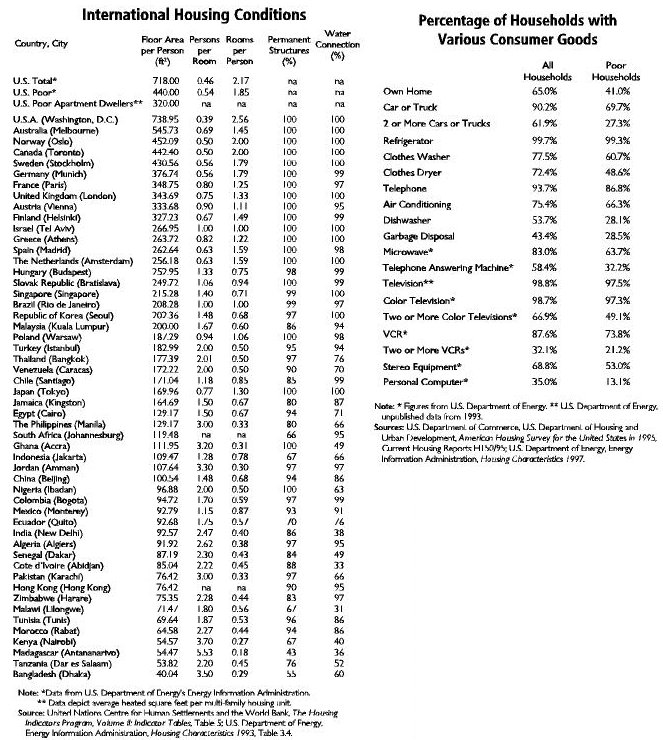

Fala-se em que os salários dos mais desfavorecidos são mais baixos nos países onde a flexibilização laboral é maior. Talvez, embora nesses países também exista o salário mínimo. Todavia quando se compara a pobreza, comparam-se coisas diferentes. O limiar da pobreza é definido em percentagem do PIB. Se o PIB (em termos de paridade de poder de compra) dos EUA for superior em 50% ao dos principais países europeus, uma percentagem apreciável dos pobres americanos não seria considerada pobre, quando comparado o seu poder de compra com o dos seus congéneres europeus.

Por exemplo, 41% dos pobres americanos têm casa própria; 69,7% têm, pelo menos, um carro; 27,3% têm 2 ou mais carros; 99,3% têm frigorífico; 60,7% têm máquina de lavar; 66,3% têm ar condicionado em casa; 13,1% têm computador pessoal (embora 97,3% tenham uma ou mais TV a cores); etc., etc. Quando se fala em pobreza americana, tem que se saber sobre o que se fala.

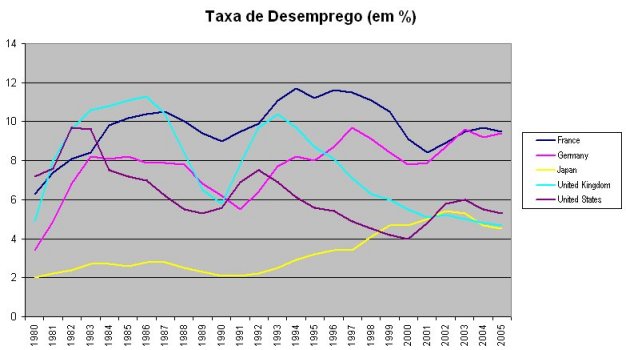

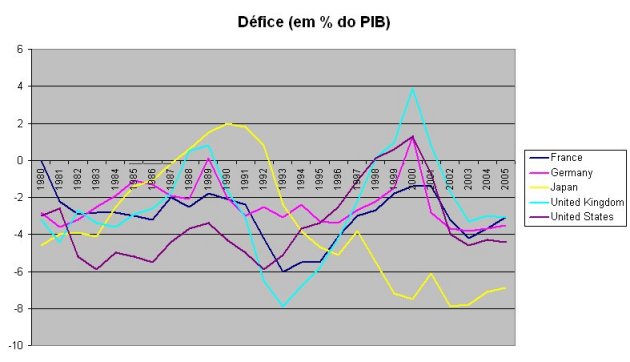

Por isso, sempre que se fala em comparações internacionais, Estados sociais, bem estar, etc., são lançados os mais diversos palpites, de títulos ou leituras mal digeridas, e constroem-se teses magníficas sobre desejos e não sobre factos. Por isso deixo aqui 3 gráficos. Um sobre a evolução do PIB (em termos de paridade de poder de compra); outro sobre a evolução da taxa de desemprego e outro sobre a evolução do défice público.

Neles podem verificar-se algumas coisas. A França e a Alemanha têm perdido terreno em termos de rendimento nacional. A estimativa para o ano de 2005 foi antes da última revisão em baixa (os números são das bases de dados do FMI). Portanto a evolução entre 2004 e 2005 será mais modesta que a indicada no gráfico. Em 1980 o UK estava abaixo daqueles dois países e presentemente está acima. O défice americano é apenas um pouco maior que o da França e da Alemanha e reflecte os acontecimentos posteriores ao 11 de Setembro. O desemprego na França e na Alemanha tem-se vindo progressivamente a agravar e é claramente superior ao dos outros países da amostra.

Uma constatação interessante é que o desemprego nos EUA flutua mais e está claramente ligado às políticas macroeconómicas das sucessivas administrações. O efeito Reagan saldou-se num imediato aumento do desemprego (como é normal numa primeira fase de aplicação de medidas liberalizadoras) mas proporcionou uma melhoria progressiva, que só foi interrompida pela actuação da administração Bush pai. A época Clinton foi uma época de contínua expansão. Quando a administração Bush filho subiu ao poder já se notava a desaceleração do crescimento. Desaceleração que se acentuou com o 11 de Setembro e o aumento dos gastos militares. No último ano houve uma recuperação e as estimativas para 2005 foram agora revistas em alta.

Nota: No gráfico está referido Défice, mas mais correcto seria Saldo. Neste entendimento os défices correspondem aos valores negativos e os superavits aos valores positivos.

Adenda: Em face de algumas questões levantadas, junto um quadro com indicadores sobre a pobreza americana e respectivas fontes. De notar que as estatísticas referentes a alguns equipamentos são muito antigas, estando por isso desactualizadas (como os computadores pessoais.

Publicado por Joana às 11:50 PM | Comentários (131) | TrackBack

novembro 06, 2005

A Hipocrisia do Modelo Social

O modelo social francês (e de outros países do continente europeu) tem sido apresentado como um sistema necessário que assegura a equidade, a justiça e o consenso social. Era apresentado como contraponto aos modelos anglo-saxónicos, nomeadamente o americano, mais liberais, menos capazes de gerar coesão social e mais propícios a tumultos anti-sistema. Esta ideia era de uma total ingenuidade ou de uma ignorância perversa ou ambas as coisas.

Um modelo social que assenta na rigidez laboral e nos direitos adquiridos dos insiders exclui necessariamente os que ainda não tiveram acesso à vida activa. Exclui porque é um entrave ao desenvolvimento económico e, portanto, à criação de mais empregos, ou mesmo à manutenção dos existentes, e exclui porque dificulta o acesso, aos empregos existentes, dos jovens do país ou da 2ª geração de imigrantes. O modelo social, tal como existe na Europa continental, é um modelo de exclusão social. E de exclusão a longo prazo, porque o desemprego na Europa continental é, principalmente, de longa duração. Protege obsessivamente os insiders e exclui os restantes.

O que se verifica em França, como em Portugal e noutros países europeus, é que o desemprego afecta sobretudo os jovens (embora também comece a afectar os trabalhadores pouco qualificados que vão caindo no desemprego por fecho ou deslocalização de empresas). Os jovens são excluídos deste modelo social que é o orgulho desta Europa artrítica. Os jovens e sobretudo os jovens filhos de imigrantes. Em França, com uma taxa de desemprego de mais de 10%, o desemprego entre os jovens é cerca de 20% e entre os jovens filhos de imigrantes chega a atingir os 40%.

Aqueles que defendem os modelos sociais existentes esquecem-se dos seus efeitos colaterais que neste espaço já foram por diversas vezes inventariados. E o efeito colateral mais grave é o do desemprego. Todavia, como os insiders estão protegidos por lei, esse desemprego incide, com uma percentagem muito elevada, nos jovens que tentam entrar na vida activa. São estes as principais vítimas do modelo social que tanto prezamos.

Nós não construímos um modelo social. Construímos uma fortaleza para defender aqueles que têm empregos com contratos efectivos, deixando de fora uma parcela substancial das gerações que nos seguem. E entoamos loas a um modelo social que é um entrave ao nosso desenvolvimento económico, que fomenta o desemprego, principalmente entre os jovens, mas que nos dá, aos insiders, uma protecção ilusória.

E ilusória porque, ao contrário do que muitos julgam, os direitos adquiridos não são eternos. Muitos operários dos têxteis e do calçado já sentem na pele a precaridade dos inalienáveis direitos adquiridos. Muitos jovens já perceberam que nunca terão direitos adquiridos. Muitos terão mesmo dificuldade em perceber se conseguirão alguma vez encontrar um emprego.

Tudo o que é sólido se dissolve no ar. Nenhuma fortaleza, por mais altaneira e soberba que se erguesse, evitou ser derruída

Publicado por Joana às 11:11 PM | Comentários (152) | TrackBack

outubro 31, 2005

Estado (A)Social e Iliberal

O Governo pretende negar o subsídio de desemprego aos trabalhadores que rescindam o seu vínculo laboral por mútuo acordo com a as respectivas empresas. Com a actual legislação laboral, a única possibilidade de uma empresa redimensionar os seus efectivos era através da rescisão amigável. Penalizando os trabalhadores, o governo pôs mais um prego no caixão da nossa competitividade. Não há almoços grátis ... alguém terá que pagar a diferença. Em futuros acordos os trabalhadores a quem for proposta a rescisão amigável farão os seus cálculos tendo em atenção as novas disposições. Uma das partes (provavelmente a empresa) ou ambas terão que pagar o excesso.

Em teoria é justificável a medida de acabar com subsídios de desemprego quando houver uma rescisão amigável. Todavia, face ao nosso Código Laboral, uma rescisão amigável é, na quase totalidade dos casos, a forma que a empresa tem de reduzir os seus efectivos ou livrar-se de monos. Na verdade não é propriamente uma rescisão amigável é o despedimento possível. O Governo, segundo parece, vai estabelecer limites de rescisões anuais, abaixo das quais continuam a aplicar-se os preceitos actuais. Todavia esses limites podem revelar-se muito baixos nas grandes empresas (o limite máximo será, segundo parece, 10 efectivos por ano). E será dramático em empresas (pequenas ou grandes) que tenham que fazer reestruturações profundas.

A perversão do Estado português é pôr os cidadãos, nomeadamente os do sector privado, a sustentarem os seus vícios. São os privados que têm que fazer a filantropia social que o nosso Estado Social não é capaz. Os senhorios fazem filantropia social a contra gosto, continuando a receber rendas ridiculamente baixas; os empresários têm que manter nos seus quadros efectivos que deixaram de lhes interessar porque cristalizaram ou foram avessos à requalificação; todos temos que pagar o gigantesco asilo público em que o sector público se transformou. O Governo não o reforma e somos nós que continuamos a pagar essa ciclópica obra de filantropia social.

Portugal não tem um Estado Social. Apenas tem um Estado Iliberal e predador. São os contribuintes, os senhorios, os empresários, etc., que fazem a filantropia social no nosso país. Em alguns casos o Estado faz o papel de mediador. Infelizmente é um mediador que desbarata a maior parte do dinheiro que lhe entregam.

Publicado por Joana às 06:55 PM | Comentários (98) | TrackBack

outubro 25, 2005

A Tranquilidade de Não ter Blog

Medina Carreira é um homem tranquilo. Tem aquilo que me escasseia (talento) e não tem aquilo que o exporia (um blog). O que ele escreveu hoje no Público já o tenho escrito aqui por diversas vezes, em diversos tons, e tem gerado clamores de indignação. Nem são coisas hermeticamente técnicas. São factos e conceitos de senso comum. Não é preciso ser-se economista para os entender; basta ter senso e ter a mente liberta de preconceitos e de chavões; basta não ter o intelecto obliterado por opções partidárias; basta pensar pela própria cabeça. Nada mais.

O que Medina Carreira escreve, a certa altura, no Público de hoje, resume a nossa situação actual: «A crise económica e crise financeira do Estado, em especial, determinam a pouco referida crise da social-democracia/socialismo democrático. De facto, sem perspectivas favoráveis, no curto e no médio prazo, a economia portuguesa já não suporta, e não suportará, uma política redistributiva do rendimento e da riqueza; nem aproximará a taxa de ocupação da mão-de-obra do pleno emprego; nem assegurará, responsavelmente, o futuro de um Estado Social que pretenda garantir tudo a todos; nem um sindicalismo actuante porque, "contra" os privados, teme as falências e as "deslocalizações", e "contra" o Estado ataca verdadeiramente os contribuintes, que são as únicas vítimas do "Partido do Estado". Além da medíocre economia que temos, o Estado português, na zona euro, não pode ser intervencionista: sem moeda, já não tem política monetária, nem cambial próprias; não tem fronteiras nem alfândegas; não tem autonomia orçamental; e não pode controlar a circulação dos capitais. Neste contexto, as políticas e os objectivos da social-democracia/socialismo democrático, que a grande maioria dos portugueses prefere, caminham para o esgotamento».

Tudo isto tem sido aqui escrito, de uma ou outra maneira, mas muitos continuam a não querer (ou a fingir que não querem) acreditar.

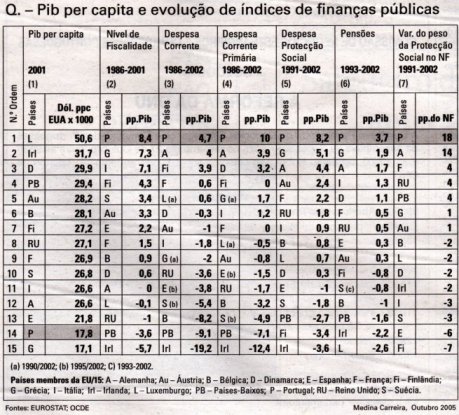

O quadro que transcrevo no fim, igualmente retirado do mesmo artigo do Público, é elucidativo. Portugal tem o sistema fiscal mais iníquo da UE e aquele cujas receitas mais têm aumentado. O nosso aumento da Despesa Pública entre 1986 e 2001, não tem paralelo com os outros países da UE. Estamos à frente em tudo o que é nocivo e em penúltimo (agora em último, porque os números do PIB referem-se 2001) no que seria importante.

Com esta política de crescimento do sector público e da fiscalidade, degradámos a competitividade do sector privado, aumentámos o nosso défice com o exterior e chegámos ao novo milénio com a economia em declínio e, o que é mais grave, de uma forma sustentada. Se não invertermos drasticamente o caminho que as contas do Estado têm tomado, continuaremos neste projecto de empobrecimento colectivo sustentado por ilusões baseadas na ignorância, em não querer ver a realidade e em mitos ultrapassados.

Relativamente ao quadro em anexo fiz uma análise de regressão entre o PIB 2001 (Y) e o aumento da carga fiscal 1986-2001 (X). O resultado foi o seguinte:

(1) Y = 20,25 - 0,784 X

Sendo o coeficiente de correlação de -0,74.

Ou seja, o PIB 2001 é uma função decrescente da carga fiscal, com um coeficiente de correlação de 74%.

Com os números que possuía sobre a evolução do PIB ppc e que já foram transcritos mais que uma vez neste blog, fiz uma análise de regressão entre a variação do PIB (de 1986 a 2005) (Y) e o aumento da carga fiscal 1986-2001 (X). O resultado foi o seguinte:

(2) Y = 2,64 - 0,059 X

Sendo o coeficiente de correlação de -0,42.

Em ambos os casos o aumento da carga fiscal age negativamente, quer sobre o PIB, quer sobre o seu crescimento.

Finalmente pus a hipótese do valor do PIB influenciar a própria variação do PIB (os países mais pobres terem tendência a crescer mais, por efeito de convergência) e o resultado que obtive da regressão múltipla foi:

(3) VarPIB = 4,04 - 0,099 VarFiscal -0,051 PIB2001

Sendo o coeficiente de regressão múltipla de 0,49.

A variação do PIB é fortemente influenciada pela variação da carga fiscal. Ao introduzir a nova variável PIB 2001, o peso negativo do aumento fiscal na variação do PIB acentuou-se. Ou seja, na equação (2), parte do peso da variação das receitas fiscais continha o efeito do montante do PIB.

Não me parece que os valores dos coeficientes tenham uma importância relevante. O que tem significado é o facto do aumento da carga fiscal ter uma influência negativa no crescimento económico e os países mais ricos crescerem tendencialmente (e ceteris paribus) menos que os mais pobres. Isso aconteceu em todas as comparações.

Ou seja, Portugal tem que atacar o défice pelo lado da Despesa mas não apenas para reduzir o défice, porque é vital que se vá mais longe de forma a fazer diminuir o ónus fiscal. Portugal não tem apenas que reduzir a Despesa Pública, tem igualmente que reduzir as Receitas do Estado.

Mas o problema fiscal não se reduz às taxas. É mais lato. O nosso sistema fiscal é iníquo e arbitrário. Ele terá que ser muito simplificado e melhorado, do ponto de vista da sua eficiência na actividade económica.

Sem isso, nada feito. Por isso, o OE 2006 poderá ser o orçamento possível neste ano, mas também poderá ser apenas uma tentativa de iludir o caminho inexorável para o abismo. Dentro de alguns meses se saberá.

Publicado por Joana às 07:59 PM | Comentários (213) | TrackBack

outubro 16, 2005

Pobreza e Desigualdade

Ciclicamente organizações alegadamente preocupadas com o bem estar das classes mais desfavorecidas difundem estatísticas onde Portugal aparece como o país da União Europeia onde há mais desigualdade entre ricos e pobres. Incidentalmente também é o país mais pobre. O que o pensamento unidimensional daquelas organizações não descortina é que há uma correlação forte entre pobreza e desigualdade, e que a desigualdade deriva da pobreza da sociedade e não o contrário. Por isso quando clamam pelo combate à desigualdade para diminuir a pobreza, estão apenas a propor aumentar a pobreza geral da sociedade.

Quando comparamos 2 países com graus de riqueza diferentes, verificamos que quanto mais qualificadas são as pessoas, menor é a diferença remuneratória, entre esses países, para os mesmos níveis de qualificação. Percebe-se facilmente. As pessoas mais qualificadas (quer academicamente, quer profissionalmente, quer pela sua capacidade empresarial) estão num mercado mais aberto, mais global e mais transparente. Se não se sentem bem remuneradas no seu país, facilmente arranjam emprego noutro. E quanto mais facilidade tiverem em o fazer, mais próximo estará a sua remuneração, no país de origem, da remuneração no país mais rico, para uma qualificação equivalente.

Não é possível contrariar esta tendência. Num país pobre, tentar aproximar os rendimentos mais elevados da média nacional, baixando-os, é incentivar a fuga dos cérebros, desqualificar o país e concorrer para que ele empobreça mais. A menos que aquela medida seja tomada em conjugação com o fecho das fronteiras, transformando o país num campo de concentração. Mas as experiências que houve neste sentido só conduziram a péssimos resultados.

Portanto a desigualdade combate-se pelo enriquecimento geral do país. Quanto mais rico for o país, menor será a amplitude dos rendimentos, porquanto terá menor amplitude o fenómeno do alinhamento das remunerações dos quadros superiores, pelas remunerações dos países ricos e a tentação da fuga dos cérebros.

Um outro caso é o das desigualdades internas nos países mais ricos, que têm aumentado bastante nas últimas décadas. Esse facto tem a ver, principalmente, com o extraordinário desenvolvimento tecnológico nos últimos tempos, principalmente com a revolução informática, electrónica e nas comunicações. As novas tecnologias exigem muita competência, mas também uma mentalidade mais aberta, não aversão ao risco, requalificação contínua e aposta na mobilidade de trabalho como factor de melhoria da qualificação. Houve uma revolução no mercado de trabalho, principalmente nos países mais ricos. Hoje em dia, as empresas têm dificuldade em verem-se livres dos trabalhadores pouco qualificados e avessos ao risco e, em contrapartida, têm uma enorme dificuldade em conservarem, entre os seus efectivos, os quadros mais qualificados e activos, frequentemente assediados pelas empresas concorrentes.

Portanto, na nossa economia globalizada, mesmo entre os países mais ricos, os mais competentes e habilitados vêem os seus rendimentos alinharem-se pelos níveis idênticos de competência dos outros países ricos, enquanto as baixas qualificações se tendem a alinhar pelos níveis idênticos dos países que concorrem nessas gamas de produtos. Por conseguinte a tendência é o aumento da desigualdade. Essa tendência só poderá ser combatida pelo aumento geral da qualificação e pelo abandono dos sectores em que a concorrência se faz pela degradação dos preços.

Ou seja, em qualquer dos casos, apenas o aumento da qualificação da população activa e o aumento da riqueza do país permitem fazer diminuir as desigualdades de rendimentos. Diminuir as desigualdades pela redistribuição acarreta sempre uma perda de eficiência da economia (cf A. Okun, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff), perda que aumenta, mais que proporcionalmente, com os montantes da redistribuição.

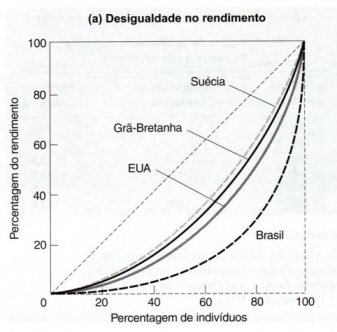

Adenda: Ao lado encontra-se a curva de Lorenz relativa à distribuição de rendimento nos fins da década de 90 (retirada do Samuelson). A bissectriz é o lugar geométrico da absoluta igualdade de todos os rendimentos.

De notar que a Suécia, cuja curva mais se aproxima da perfeita igualdade, era o país mais rico da Europa em 1970 e em 2004 era o 12º (atrás vinham a França -14º - a Espanha - 15º e Portugal 19º)

Sobre os efeitos perversos do excesso de impostos (para alimentar o peso do Estado) e das transferências sociais excessivas para combaterem, ilusoriamente, a desigualdade, ler neste blog:

Impostos e nível de Emprego

A Dimensão do Estado

Sísifo e o Estado 1

Sísifo e o Estado 2

Sísifo e o Estado 3

Estado e Desenvolvimento 1

Estado e Desenvolvimento 2

Publicado por Joana às 10:12 PM | Comentários (212) | TrackBack

julho 19, 2005

Primeiro Triunfo de Sócrates

Uma das primeiras prioridades de Sócrates, «os 3 Es Espanha, España, Hespanha» está a tornar-se uma realidade. Sócrates deve estar a rejubilar, extasiado. O presidente da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas (ANPME) refere que, desde que foi anunciado o aumento do IVA, 84 seus associados mudaram a sua sede para Espanha. E sublinha que este movimento está a alastrar.

Estas empresas suportam o IVA sobre os produtos adquiridos em Portugal e vendem esses mesmos produtos para outros países comunitários sem IVA. O valor do imposto é posteriormente devolvido pelo Estado às empresas, mas essa devolução, que em teoria deveria ser feita em dois meses, chega a demorar entre seis meses a um ano. Neste período de tempo a empresa financia o Estado português.

Se a empresa for espanhola, adquire os produtos no mercado nacional sem IVA, já que se trata de uma transacção intracomunitária. Esta empresa por sua vez pode vender as mesmas mercadorias a outros países comunitários (sem ser em Espanha) sem IVA, ou em Espanha com o IVA à taxa local. Portanto se uma empresa portuguesa passar a sua sede para Espanha e passar a funcionar a partir daí, deixa de suportar o IVA (desde que seja uma empresa exportadora).

Adicionalmente, o IRC resultante da sua laboração é pago em Espanha (o que também é mais favorável à empresa) e constitui uma perda para o Estado português. Este tipo de deslocalização está ganhar expressão em empresas de pequena dimensão que se dedicam à exportação. Mas poderá alastrar progressivamente a empresas de maior dimensão.

Este é apenas um dos primeiros e ainda reduzidos efeitos da política governamental de combater o défice pelo aumento das taxas de impostos e não pela redução da despesa pública.

É apenas uma consequência prática das teorias que desenvolvi em:

A Dimensão do Estado

Sísifo e o Estado 1

Sísifo e o Estado 2

Sísifo e o Estado 3

Estado e Desenvolvimento 1

Estado e Desenvolvimento 2

Publicado por Joana às 07:24 PM | Comentários (96) | TrackBack

O Estado Motor

Permitem-me que discorde desta posta do João Miranda. Na minha humilde opinião, o Estado português tem um papel fundamental e insubstituível como motor da nossa economia. Só que deve ser um motor com uma velocidade apenas: a Marcha Atrás.

O Governo e o Estado devem empenhar-se, resolutamente, em desfazerem toda a porcaria que andaram a acumular nas últimas décadas: burocracia estúpida e paralisante; ineficiência e obesidade asfixiantes do Estado; sistema fiscal excessivo, injusto e desmotivador da actividade económica.

Esse Estado motor é insubstituível. Só ele pode limpar os Estábulos de Áugias. que as cavalgaduras que nos têm governado andam, há décadas, a encher de ... porcaria.

Já que vivemos numa época em que os Hércules desapareceram, terá que ser o próprio Áugias a limpar os estábulos.

Publicado por Joana às 01:07 PM | Comentários (60) | TrackBack

julho 11, 2005

A Dimensão do Estado

Quando se fala do peso excessivo do Estado, imediatamente quem def(p)ende (d)a sua existência clama que se responda, sem ambiguidades, qual deve ser a dimensão do Estado. Vou hoje fazer algumas reflexões sobre essa matéria, sublinhando todavia que não é um problema de solução única. A solução depende da eficiência do próprio Estado, da «qualidade» do sistema fiscal e do projecto que se tem para o país: Qual o doseamento entre desenvolvimento e igualitarismo.

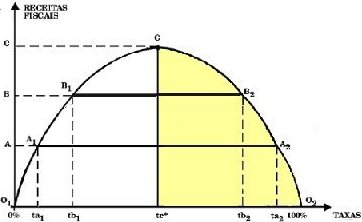

Como eu escrevi há dias «Sem a existência de um governo suportado num aparelho estatal está instalada a anarquia e não é possível uma actividade económica sustentável, nem há condições para o progresso económico e civilizacional.». Ou seja, se a despesa pública fosse 0% (ou não houvesse impostos), a receita fiscal seria 0 e o PIB seria nulo. Haveria produção, para subsistência, mas esta não teria expressão monetária, visto que «a ameaça de expropriação é real e permanente. A actividade económica reduz-se à subsistência». Esse seria o limite inferior.

À medida que as taxas de imposto vão aumentando, os bens e serviços públicos essenciais ao funcionamento normal do mercado vão sendo disponibilizados justiça, defesa, infra-estruturas básicas, educação básica. Nesta zona os efeitos destes aumentos em eficiência produtiva vão contrabalançando os efeitos desincentivadores das taxas de imposto para a actividade económica.

Se se continuarem a aumentar as taxas de imposto, a partir de certo montante, as ineficiências e os desincentivos começam a fazer-se sentir de forma cada vez mais acentuada. Vai ocorrer o declínio dos rendimentos do trabalho, da poupança, do investimento e do próprio rendimento colectável. Os agentes económicos vêm-se forçados a abandonar as suas actividades «monetarizadas» para se dedicarem a outras actividades como o lazer, a evasão e a fraude fiscais, a trabalhos de rendimento não tributável, à improdutividade e ao absentismo. E isto porque as alterações nos preços relativos induzidas nas taxas dos impostos afectam as escolhas entre trabalho e lazer, entre consumo presente/futuro e poupança/investimento e entre economia legal e economia paralela.

Em teoria, se as taxas forem 100% não haverá interesse em desenvolver qualquer actividade tributável o dinheiro que se recebe é totalmente entregue ao Estado. Nessa situação as receitas fiscais reduzem-se a zero e o PIB igualmente. Será o limite máximo. É óbvio que continuará a haver alguma produção, mas apenas para subsistência, sem expressão monetária, visto que «a ameaça de expropriação [pelo Estado] é certa. A actividade económica reduz-se à subsistência». Diversos autores sugerem que a partir dos 85% a 90% haveria uma oferta nula do sector tributável.

Ou seja, a receita fiscal seria nula quando T = 0, aumentaria e depois diminuiria, porque se anularia quando T = 1 (100%). Grosso modo um seria uma curva do tipo R = A×(T T²), quando T = 0 então R = 0 e quando T = 1 (100%) então R = 0. O máximo desta curva seria quando a primeira derivada se anulasse (2T = 1 ou seja, T = 50%). O máximo da receita fiscal seria 0,25×A (A é um factor de escala).

Ao lado está a curva respectiva. O mesmo nível de receitas fiscais é atingido por duas taxas dispostas simetricamente relativamente ao ponto T = 50%. Portanto, a partir de T = 50%, já não vale a pena aumentar o nível de impostos.

Esta é uma formulação muito grosseira. Haverá outros factores que condicionarão a forma da curva, o valor de T que maximiza R, e o valor máximo de T que anula R.

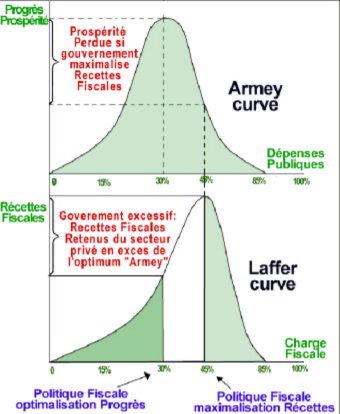

Esta curva é conhecida em Economia com a designação de Curva de Laffer, pois foi Laffer que a desenhou pela primeira vez, num guardanapo de papel, num restaurante em Washington há 30 anos. Paralelamente com esta curva existe a Curva de Armey, que relaciona o PIB com a Despesa Pública. Tem um andamento semelhante. Quando G = 0, PIB = 0 (já vimos que o PIB seria nulo em termos contabilísticos, mas teria um valor estimado, não monetário, mas traduzível em termos monetários, pois haveria uma economia de subsistência). Do mesmo modo que na Curva de Laffer, à medida que G se aproximasse dos 100% do PIB, a actividade económica tributável tenderia para zero. O PIB real não seria nulo, mas não haveria actividade económica tributável. As pessoas trocariam serviços mas não usariam meios monetários que pudessem conduzir à taxação.

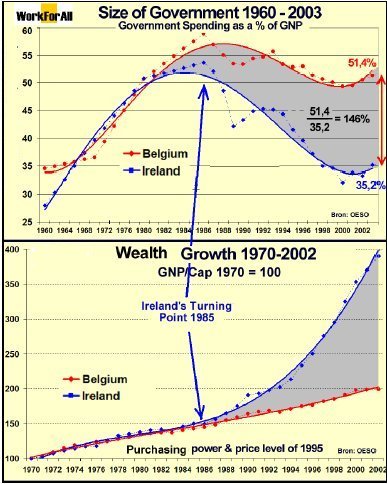

Ao lado encontram-se as duas curvas tal como foram desenhadas pelo estudo do WorkForAll citado anteriormente. Na opinião destes autores flamengos (daí alguns erros de francês!) o máximo do PIB aconteceria com G = 30% e o máximo das receitas seria obtido com uma taxa fiscal de 45%. A partir de 85% as receitas e o PIB seriam nulos. Milton Friedman, num estudo onde comparou os USA e Hong Kong, concluiu que, embora o governo tivesse um papel essencial numa sociedade livre e aberta, a partir de um certo valor da Despesa Pública, a contribuição marginal para o PIB anular-se-ia e passaria a ser negativa. Situou esse valor algures entre 15% e 50%.

Mas estes limiares dependem de vários factores, à cabeça dos quais vem a «qualidade» do sistema fiscal. Dois sistemas fiscais que arrecadem ambos 40% da riqueza nacional podem ter efeitos muito diversos. Um deles ter efeitos negativos mitigados e o outro ser completamente castrador da actividade produtiva, tendo efeitos devastadores sobre essa actividade. Nesse ponto de vista, o nosso sistema fiscal é duplamente mau por ter taxas elevadas e por ser um agente anquilosante da actividade produtiva, pela sua má qualidade.

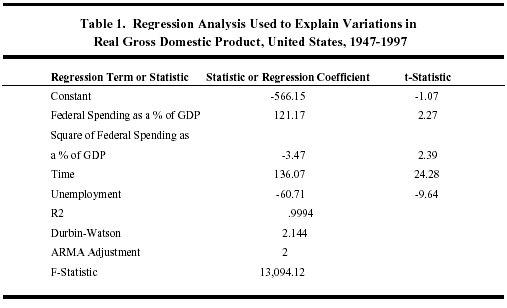

Há um estudo de 1998, Government Size and Economic Growth, de Richard Vedder e Lowell Gallaway, que calculou a Curva de Armey, para os EUA. Testou várias variáveis independentes. A seguir apresento aquela que me pareceu mais interessante, que relacionava o PIB com a Despesa Pública (G), o desemprego (U) e o Tempo (T). A variável Tempo (o período em estudo compreendia os anos entre 1947 e 1997) foi utilizada para capturar os efeitos não explicáveis pelas outras varáveis produtividade, tecnologia, intensidade do Capital, etc.:

PIB = A + bG cG² + dT - eU

Os resultados foram os seguintes:

Estes resultados, apesar de terem um R2 muito elevado, carecem de algum poder explicativo, embora os sinais dos coeficientes estejam de acordo com as hipóteses de base. Todavia os autores cometeram um erro que se deve, sempre que possível, evitar: introduzir o Tempo como variável independente numa regressão múltipla baseada em séries temporais. Invariavelmente o Tempo torna-se a variável com maior poder explicativo, pois captura todos os factores que evoluem com o tempo. Basta ver que é a variável que tem um coeficiente com a Estatística t mais elevada, de longe. Parte do poder explicativo das restantes variáveis foi capturado por T.

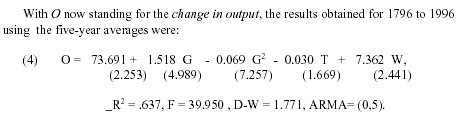

Outras análises econométricas, adicionando outras variáveis, conduziram a resultados semelhantes, embora com R2 menor, mas com menor preponderância explicativa de T. Por exemplo:

Resumindo, as curvas apresentadas acima estão, grosso modo, certas. Saber se a Despesa Pública óptima é 30% (como afirma WfA) ou 35%, como sugere o exemplo irlandês, e se o máximo de receitas fiscais se atinge com uma taxa geral de 45% ou 50% é discutível. Igualmente é discutível se o máximo, a partir do qual a actividade económica «monetarizada» se anula, acontece com 85% ou 90%. Seguramente será antes dos 100%. Aquilo que é evidente é que o andamento das curvas de Laffer e Armey está correcto, dentro de uma faixa de imprecisão relativamente pequena.

Ler ainda:

Sísifo e o Estado 1

Sísifo e o Estado 2

Sísifo e o Estado 3

Estado e Desenvolvimento 1

Estado e Desenvolvimento 2

Publicado por Joana às 11:30 PM | Comentários (121) | TrackBack

julho 04, 2005

Encruzilhadas

O problema da modernização do nosso Estado e da postura adequada perante o que está actualmente em jogo é complexo. É certo que a esquerda continua presa na teia ideológica de mitos que criou há muitas décadas. Mas seria simplista dirimir a questão entre esquerda e direita. A questão é mais funda e prende-se com o processo histórico e social de formação da classe política portuguesa. O nosso pessoal político não só da esquerda, mas também do centro e da direita, tem sido recrutado no sector público, o que não facilita a compreensão do funcionamento do sector produtivo e não permite que se aperceba da urgência e do sentido das reformas.

Basta ver o conteúdo de muitos comentários sobre os meus posts relativos ao Tigre Celta (como é conhecida a Irlanda depois dos resultados da última década), para se constatar a dificuldade que as nossas mentalidades têm em lidar com fenómenos que escapam à síndrome da pasmaceira da protecção estatal. Se a esquerda pode ser acusada de permanecer há décadas presa de ícones ideológicos, em vez de se esforçar em favorecer um diálogo social e uma mentalidade moderna e aberta à inovação e à mobilidade, a direita não lhe ficou muito atrás no conservadorismo político e económico, deixando-se colonizar por aqueles ícones ideológicos, julgando assim conseguir suporte eleitoral. Ora o poder político não é um fim em si próprio, mas um meio para gerir os negócios do Estado com o objectivo de promover a prosperidade e o bem estar social.

Tanto a questão não pode ser vista como algo que divide esquerda e direita, que coube a Tony Blair, um socialista, o ter a coragem de, perante um Parlamento Europeu maioritariamente hostil, fazer um diagnóstico lúcido e corajoso da situação com que a Europa se confronta e dizer claramente quais são as prioridades: concentrar-se na investigação, educação, inovação, infra-estruturas tecnológicas, ou seja, onde se joga o futuro da Europa. Obviamente que essas afirmações colidiram com os hábitos instalados e com os governos que estão reféns de interesses corporativos, entre os quais o nosso.

A PAC tem quase 50 anos e já não pode ser uma prioridade para a construção europeia. O pensamento dos empresários não é o dos burocratas, dos políticos e dos diplomatas. Se queremos empresas com capacidade de gerarem emprego é preciso que elas consigam explorar as vantagens comparativas próprias do tecido social em que se inserem. Sobre esta questão, temos, de um lado o UK, a Irlanda, a Espanha, os países do Norte da Europa e os novos aderentes. Do outro lado temos o núcleo inicial da UE.

Portugal está, pela ideologia governativa, do lado do núcleo inicial da UE, mas pelas necessidades de sanear as contas públicas, do lado oposto. Na realidade, nada disto sucede. Portugal está apenas à porta, com a mão estendida, à espera que o vencedor desta pugna esportule o óbolo habitual. E esta postura nem sequer é uma questão partidária. Se fosse o governo de PSL provavelmente faria o mesmo. É uma postura atávica.

No caso português há ainda o entrave sindical. Os sindicatos têm uma estrutura arcaica e são dominados pelo sector público, praticamente a sua única base de apoio na actualidade. A modernização e a competitividade passa-lhes completamente ao lado. Nem sequer as compreendem, mesmo quando falam delas. O modelo sindical português aposta no imobilismo e compraz-se nele. O reverso é que o mundo e a economia são feitos de mudança. E essa mudança é cada vez mais simples e rápida: se as empresas não estão bem, mudam-se.

A presidência de Blair pode provocar na Europa uma viragem no sentido da modernização e do desenvolvimento económico e da sustentabilidade de um modelo social que sobreviva pela eficiência económica, pelo crescimento, pela competitividade e pela sua própria flexibilidade. Só com prosperidade se combate a exclusão social. Distribuir o que não há apenas conduz ao agravamento da crise geral. Erigir uma muralha da China para proteger sectores de menor valor acrescentado tem efeitos opostos, pois torna-se uma prisão para os sectores de elevada tecnologia, onde a Europa joga a sua prosperidade.

A influência de uma presidência europeia que enfrente a globalização e os problemas que se colocam hoje à Europa com uma estratégia ofensiva e não com a estratégia defensiva e proteccionista do eixo franco-alemão pode ser uma alavanca importante para construir uma nova via para a Europa e criar um ambiente favorável ao fortalecimento do tecido empresarial europeu. E, porque não, conseguir que Portugal ultrapasse os seus atavismos e o imobilismo das suas instituições. Os portugueses fora do rectângulo têm mostrado capacidade de inovação e de assumirem riscos. Há que liquidar os entraves que, dentro do rectângulo, imobilizam essa nossa capacidade.

Publicado por Joana às 10:56 PM | Comentários (57) | TrackBack

julho 03, 2005

Novamente a Irlanda

Ou o regresso de Sísifo

A fé no Estado e nas suas virtudes tem a mesma génese conceptual que a fé teológica. Se a razão se opõe, é a razão que está errada; se os factos a contrariam, é porque estão a ser mal interpretados ... pior ... tenta-se-lhes dar uma volta para os afeitar a uma interpretação que não comprometa as bases teologais. São os nossos genes, moldados pela omnipresença do Estado, pelo poder absoluto da Inquisição e por uma revolução dita liberal, mas que se limitou a transpor um Estado absoluto para um Estado de matriz jacobina em 2ª mão. Foi o que aconteceu com os meus textos sobre a diferença de políticas entre a Irlanda e a Bélgica e os resultados a que isso conduziu. Que aliás reeditavam conclusões idênticas de estudos apresentados aqui anteriormente.

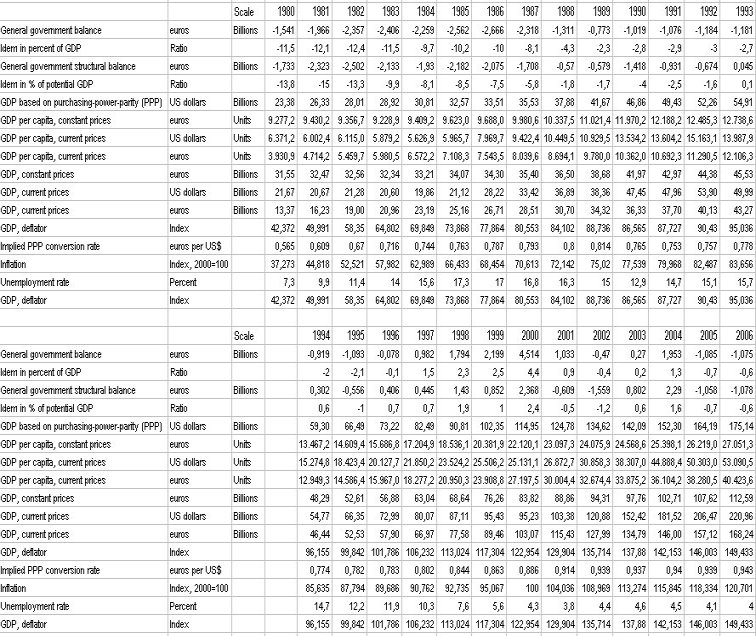

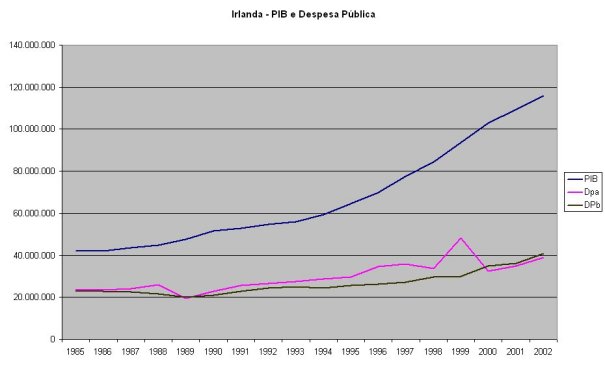

A revolução económica irlandesa é muito interessante para nós, porque a sua génese foi uma situação com muitas semelhanças com a que nós vivemos há alguns anos. Como nós, a Irlanda era um país pobre, fundamentalmente agrícola e, pior que nós, com uma pesada herança colonial britânica. A partir da adesão à UE (1973) até meados da década de 80 a economia irlandesa caracterizou-se por um contínuo aumento da despesa pública, aplicando as chamadas receitas keynesianas para estimular a economia. O emprego no sector público cresceu bastante, os salários subiram significativamente, e apostou-se nas infra-estruturas públicas. Todavia, até 1986, a economia cresceu muito pouco. Entre 1980 e 86, o PIB cresceu 1,68% ao ano. A dívida externa atingiu 125% do PIB. Por sua vez, o desemprego, apesar das receitas keynesianas continuou a crescer, atingindo 17,3% em 1985 (ver quadro abaixo).

Para sustentar esta enorme despesa pública, os impostos foram aumentando progressivamente. Os últimos escalões dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares atingiram os 80% e a taxa de IRC situou-se nos 50%. Todo este descalabro era mascarado internamente pela desvalorização da libra irlandesa. A partir da 2ª metade da década de 80, com a vitória do Fianna Fail, houve medidas drásticas: eliminação de 10 mil postos de trabalho no sector público, cortes maciços na despesa pública (6% na saúde, 7% na educação, 18% na agricultura, 11% nas obras públicas e 7% na defesa). A despesa pública passou de 55% do PIB para 41% do PIB entre 1985 e 1990.

Em simultâneo foram incentivadas parcerias sociais entre empregadores e trabalhadores, por períodos de 3 anos, onde em contrapartida da moderação salarial, o governo oferecia uma baixa drástica de IRS e melhorias das prestações sociais. Todos os impostos (pessoas singulares, pessoas colectivas, capitais, etc.) tiveram cortes drásticos. O PIB começou a crescer a um ritmo superior (entre 1987 e 1993 cresceu a uma média de 3,7% ao ano) e o desemprego diminuiu ligeiramente, apesar da diminuição do emprego público (em 1993 a taxa de desemprego era de 15,7%). A conjugação das parcerias, diminuição de impostos e melhoria de algumas prestações sociais fez com que, apesar das medidas drásticas relativas à despesa e emprego público, a situação laboral irlandesa melhorasse, diminuindo as horas perdidas por paralisações laborais.

Estas medidas, conjugadas com a adesão ao euro e a estabilidade dos principais parâmetros macroeconómicos induzidos por essa adesão, tornaram a Irlanda um país extraordinariamente atractivo para os investidores internacionais, nomeadamente os americanos. Entre 1994 e 2000 a economia irlandesa cresceu a um ritmo de 8,2% ao ano e a taxa de desemprego caiu para 4,3% (ver quadro abaixo). A partir de 1989, o ritmo de criação de emprego situou-se em cerca de 25 mil por ano (para uma população equivalente a 40% da população portuguesa). Como as taxas que oneravam o factor trabalho desceram significativamente, os custos laborais irlandeses mantiveram-se baixos e atractivos, apesar do aumento da riqueza pública. Mesmo em 2003, um ano mau para a UE, a taxa de crescimento do PIB irlandês foi de 3,7%, subindo em 2004 para 5,1%, enquanto Portugal estagnava dramaticamente.

O rápido crescimento da economia irlandesa e o facto de se ter tornado o 2º país mais rico da UE (depois do Luxemburgo), possibilitou uma melhoria das condições sociais. A taxa de natalidade irlandesa é das mais elevadas da Europa (1,45%, contra 1,08% em Portugal) o que conjugada com uma baixa taxa de mortalidade (0,79%, contra 1,04% em Portugal) e uma elevada taxa de imigração líquida (0,49%, contra 0,35% em Portugal), possibilita à Irlanda um alto crescimento demográfico (1,16%, contra 0,39% em Portugal). Em Portugal é a imigração que sustenta o crescimento demográfico, enquanto na Irlanda ele é sustentado essencialmente pelo crescimento próprio.

O papel do Estado Irlandês neste milagre económico foi decidir emagrecer e assumir um papel essencialmente regulador quando, até 1985, havia sido um Estado investidor e com pretensões a criador de riqueza. Falhou totalmente nessas intenções. O Estado não tem vocação para se substituir aos empresários. A vocação do Estado é criar um clima favorável à actuação desses mesmos empresários. Não houve remédios mágicos: apenas uma economia de mercado concorrencial e sem barreira à entrada artificiais; um sistema fiscal economicamente eficiente; estabilidade política, social e fiscal; aposta na procura de investimento estrangeiro em indústrias de maior valor acrescentado; redução dos ónus fiscais que pesavam sobre o factor trabalho e aposta na melhoria da sua qualificação, produtividade e estabilidade das relações sociais.

Foi assim que a Irlanda passou de uma situação de bancarrota para a prosperidade que ostenta hoje.

O quadro que se segue é um gráfico representando a evolução do PIB e da Despesa Pública (DP) na Irlanda entre 1985 e 2002. Os valores estão a preços constantes. O DPb tem como fonte a OCDE e o DPa foi fornecido por um comentarista deste blogue.

Publicado por Joana às 06:55 PM | Comentários (57) | TrackBack

junho 28, 2005

Sísifo e o Estado 3

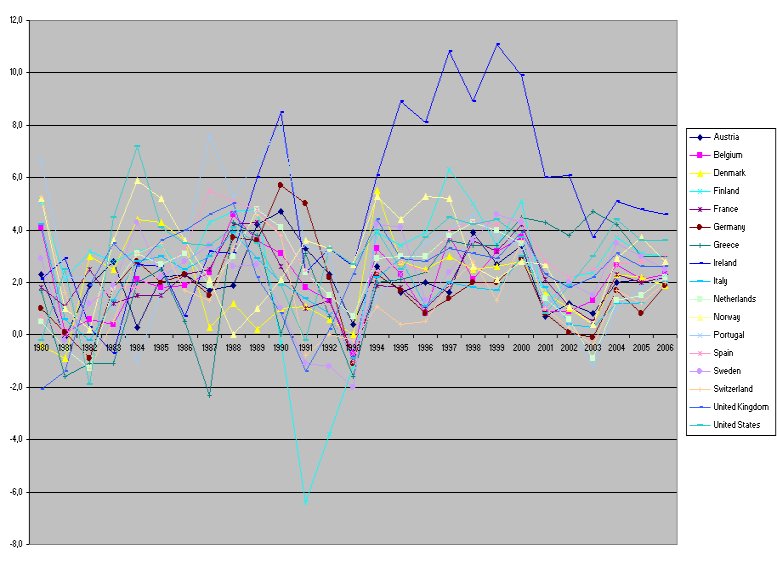

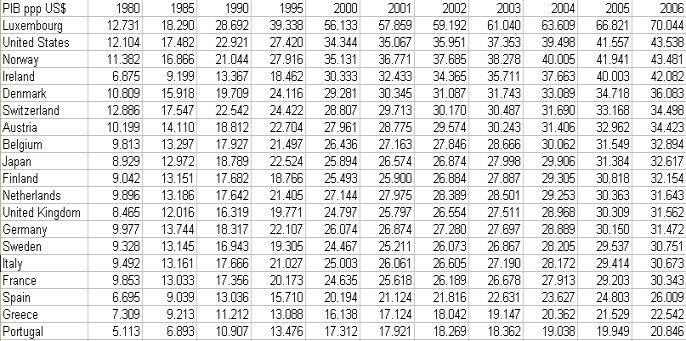

Apresento seguidamente alguns valores relativos à UE 15, USA, Suiça e Noruega, retirados da base de dados do FMI e que abrangem o período 1980-2006. Um quadro em Excel com a evolução do PIB em termos de paridade de poder de compra (ppp), em US$, o gráfico correspondente, um quadro em Excel com a taxa média de crescimento do PIB (1980-2006) e um gráfico respectivo com as taxas de variações anuais do PIB a preços constantes.

No que respeita à evolução do PIB, há a destacar as elevadas taxas de crescimento da Irlanda e do Luxemburgo (que foi retirado do gráfico para diminuir a confusão).

Se exceptuarmos a Noruega, por causa do enorme peso do petróleo, e da Finlândia, que teve uma recuperação notável após a queda entre 1990 e 1993 (ver linha azul clara, no gráfico, onde se constata que em 1991 teve um crescimento negativo de 6,4%), os restantes países escandinavos tiveram um crescimento modesto. O gráfico é um pouco confuso, por isso acrescentei um quadro Excel com as taxas médias.

Modestos foram também os crescimentos da França e da Alemanha. A Alemanha, a partir de 1991, teve sempre taxas de crescimento muito baixas. Isso teve a ver com a reunificação, mas também com o modelo adoptado.

Entre os grandes países, o UK era o que tinha o PIB mais baixo em 1980, mas ultrapassou-os a todos entretanto. A taxa de crescimento dos USA é claramente superior à média europeia. A Europa continua assim a divergir dos USA. O Japão tem uma prestação média ligeiramente superior à UE.

De realçar que os pequenos países (da UE) têm tido melhores resultados que os grandes.

O taxa de crescimento do PIB português não está mal situada, mas não reflecte a degradação do seu valor 3,6% na década de 80, 3,3% na década de 90 e 1,3% na década de 2000 (até 2006) e isto porque o FMI estima uma taxa de 1,8% para 2005 (o que me parece difícil) e de 2,3% para 2006, o que me parece muito optimista.

Julgo que os quadros e gráficos são suficientemente elucidativos, dispensando mais comentários.

Publicado por Joana às 11:24 PM | Comentários (59) | TrackBack

Sísifo e o Estado 2

Os Dois Paradigmas ou o pedregulho diário encosta acima

Os dois paradigmas em presença na UE são: 1) a manutenção do peso do Estado na economia ou 2) a sua redução progressiva até que o seu papel seja, fundamentalmente, o de regulador. O paradigma 1), baseado no keynesianismo, foi dominante durante as 3 gloriosas décadas e mantém-se pela inércia de hábitos e mentalidades. O paradigma 2) baseia-se nas raízes da economia clássica (Adam Smith) e foi revitalizado pela Escola Austríaca de Hayek e Mises, os neoclássicos de Chicago e pelo liberalismo mitigado de Rawls.

O paradigma 1) baseia-se numa visão distorcida do keynesianismo. Ou melhor, está a aplicar a mesma receita para uma doença que é totalmente oposta. Na grande depressão houve uma crise do lado da procura e uma deflação. Estimular a procura pelo aumento do rendimento disponível nas famílias, através de obras públicas, como estradas, caminhos de ferro, ou mesmo pirâmides, aumentava o consumo e criava escoamento para a oferta excedentária das fábricas, o que provocaria uma dinamização do sector produtivo e a retoma do emprego privado. A guerra de 1939-45 não permitiu chegar a perceber se as prescrições de Keynes teriam ou não resultados sustentáveis. Economistas neoliberais garantem que não. Alguns afirmam mesmo que a retoma americana do tempo da New Deal não foi causada por aquela receita. Na sequência da guerra, as 3 gloriosas décadas impediram igualmente que se percebesse a validade ou não do modelo keynesiano. Ele manteve-se como uma verdade indiscutível, ensinada em todas as universidades. Keynes havia morrido em 1946 e nunca se saberá se ele manteria as suas teses numa conjuntura económica completamente diferente.

É preciso fazer justiça a Keynes. Ele foi um economista extraordinariamente lúcido. Em 1919 publicou um estudo sobre as consequências económicas da guerra (e dos tratados de paz) que se revelaram proféticas. As receitas que preconizou na década de 30 surtiram efeito na época. Ninguém sabe o que ele preconizaria na década de 80. Sabemos apenas que as receitas dos seus epígonos, que cristalizaram o seu pensamento, foram um desastre. Contestar o keynesianismo não é o mesmo que contestar Keynes.

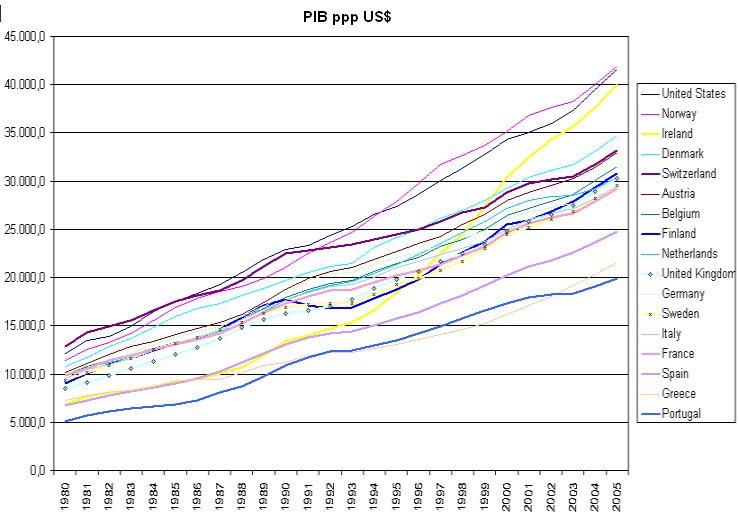

O estudo a que fiz referência no texto anterior comparou a evolução da Bélgica (país dos autores do estudo) e da Irlanda. São dois países relativamente próximos em dimensão, ética laboral e níveis de qualificação e desenvolvimento. Mas são países que, a partir de certa altura, divergiram completamente nas suas políticas económicas e financeiras. A Irlanda tornou-se um dos exemplos do paradigma 2), enquanto a Bélgica se manteve como um dos muitos exemplos do paradigma 1).

Até 1985 os dois países tinham trilhado caminhos idênticos em matéria de política económica e financeira e obtido um fraco crescimento económico, embora a Irlanda, que havia partido de uma situação mais desfavorável, tivesse um PIB cerca de 65% do PIB Belga e uma taxa de desemprego de 17% (10% na Bélgica). A partir de 1985 a Irlanda mudou completamente a política financeira. Em 3 anos a despesa pública foi diminuída de 20% e a carga fiscal aliviada radicalmente. A partir daí o crescimento irlandês situou-se, em média, nos 5,6% ao ano (entre 1985 e 2002), enquanto o crescimento belga se manteve nos 1,9% ao ano. Em 2003 a despesa pública constituía 51,4 do PIB Belga, enquanto na Irlanda tinha recuado para 35,2%.

A Bélgica tentou estimular a economia sem alterar o peso do Estado, com o método dos pequenos passos, agora reeditados por Sócrates e aclamados pela nossa comunicação social como medida de elevada clarividência. O resultado viu-se um crescimento muito fraco e uma economia sem perspectivas.

O gráfico que se apresenta comparando a variação do peso do Estado e o crescimento entre os dois países ao longo do período 1980-2002 é muito sugestivo, pela diferença de ritmo de crescimento, a partir do ano em que houve inflexão da política irlandesa. A partir de 1985 o ritmo de crescimento da economia irlandesa foi impressionante, quando comparado com o crescimento belga (ou da UE em geral). Em 1985 a Irlanda era o 3º país mais pobre da UE15 e tornou-se o 2º mais rico (depois do Luxemburgo!).

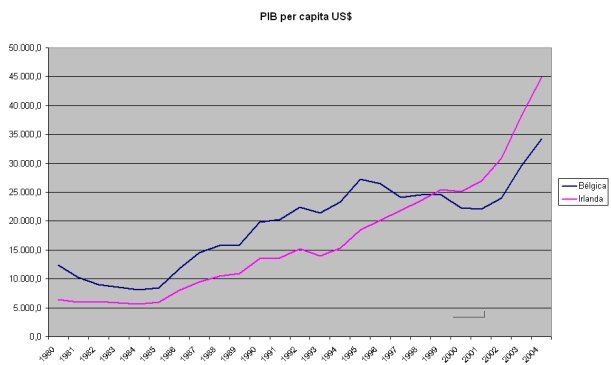

Os gráficos em questão partem da base 100 em 1970. Nessa época a Bélgica era muito mais rica que a Irlanda. Nos dois gráficos seguintes apresento a evolução do PIB a preços correntes e do PIB a paridade do poder de compra (ppp) entre 1980 e 2004 para os dois países. De notar que o crescimento muito rápido do PIB a preços correntes, entre 2002 e 2004, deveu-se à desvalorização do dólar face ao euro. Foi um incremento nominal e não real. Os valores que apresento foram retirados das bases de dados do FMI.

E no gráfico seguinte o PIB, em US$, em termos de paridade de poder de compra (ppp):

Alguns dirão que houve influência dos investidores americanos, nomeadamente da comunidade irlandesa. Certamente que houve alguma influência. Mas o capitalismo não tem pátria. Se o proletariado se proclama internacionalista, só por hipocrisia se exigiria o inverso aos capitalistas. Muitos empresários portugueses têm transferido as sedes sociais de algumas das suas empresas para países com um sistema fiscal menos penalizador. E tudo indica, se a política actual prosseguir, que esse processo irá continuar. Portanto, a maioria dos investimentos americanos na Irlanda foi fruto da atractividade que esta oferecia e não aconteceu por motivos sentimentais ou patrióticos.

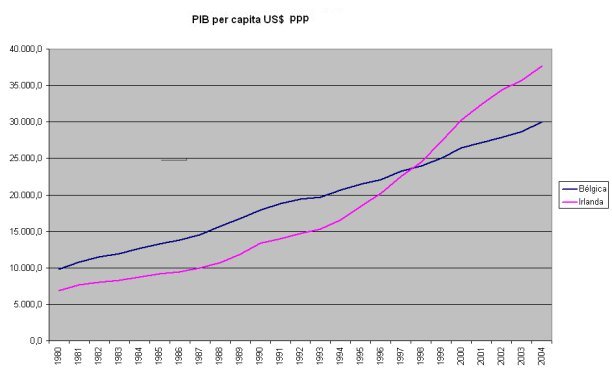

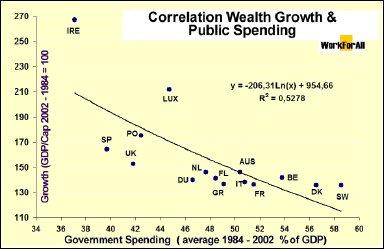

Ainda mais esclarecedora é a diferença de performance das duas economias em matéria de criação de emprego, comparando essa criação com os encargos fiscais sobre o factor trabalho. Entre 1985 e 2001 a Irlanda diminuiu esses encargos fiscais sobre os salários de 37% para 19,3%, enquanto a Bélgica manteve aqueles encargos praticamente constantes (passou de 46% em 1985 para 47,9% em 2001). Os encargos fiscais sobre o factor trabalho desmotivam todos os agentes económicos envolvidos. Desmotivam os empresários que se retraem na oferta de emprego e desmotivam os trabalhadores a fazerem qualquer trabalho suplementar.

A disparidade foi abissal. A partir de 1985 a Irlanda criou 31,2% de novos empregos, enquanto que a política de pequenos passos belga e de subsídios à criação de empregos, apenas produziu mais 7,6% de empregos, muitos dos quais no sector público! Seria um excelente aviso para Sócrates e Campos e Cunha se estes estivessem capazes de raciocinar, atarefados como estão, a contar pelos dedos os números do OR, que nunca mais batem certo.

Em 1985 a taxa de desemprego na Irlanda era de 17% (10% na Bélgica); em 2003 era de 4,6% (8% na Bélgica). Uma taxa de 4% representa o chamado desemprego friccional, o desemprego associado à rotação do factor trabalho. Ou seja, a Irlanda atingiu o pleno emprego.

O mais paradoxal em todo este percurso, é que, actualmente, o Estado irlandês dispõe de mais recursos que o Estado belga e consegue distribuir, em valor absoluto, mais recursos pela sua população, visto que a Irlanda é 31% mais rica que a Bélgica!

Ou seja, ao reduzir o peso do Estado na economia, a Irlanda encetou um percurso que, em 20 anos, a levou a ser o 2º país mais rico da UE (ou 1º, se não entrarmos em conta com o Luxemburgo, que é demasiado pequeno para constituir termo significativo de comparação), com pleno emprego, e com uma capitação da despesa pública semelhante à belga, conseguida pelo aumento da sua riqueza e não pelo aumento do peso do Estado, que se mantém nos 35%.

Publicado por Joana às 07:31 PM | Comentários (50) | TrackBack

Sísifo e o Estado

Ou o Peso Insustentável do Estado

A questão do peso do Estado na economia tornou-se o tipo de querela circular, em que regressam sempre ao local de partida, o que faz de mim uma émula de Sísifo. Sísifo era um herói grego que empurrava sem descanso um rochedo até ao cume de uma montanha. Enquanto repousava, a pedra rolava de novo pela encosta abaixo, até ao sopé da montanha. Não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança.

Porque, ao que parece, tratou-se de um castigo de Zeus. Mas não, eu não acredito que, Zeus, lá dos Campos Elísios de onde pontifica, teria razão alguma para me punir assim (e daí ). Foi no Hades que essa punição ocorreu. Mas se no Hades era a gravidade que fazia rolar o pedregulho, neste blogue são alguns comentaristas cuja iliteracia não lhes permite captar os conceitos ou, pior, que sofismam as questões para responderem ad latere. No dia seguinte, quando abro o Semiramis, encontro o pedregulho no sopé do blogue

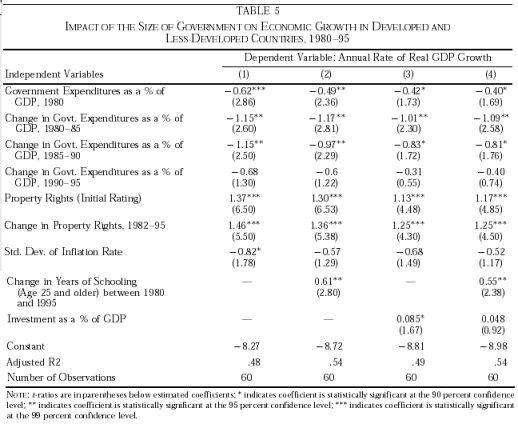

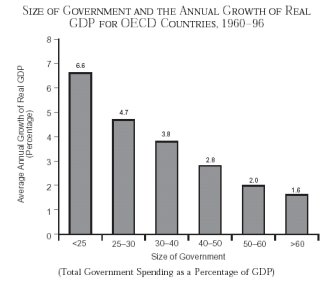

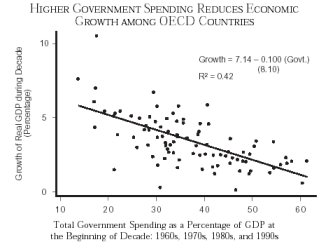

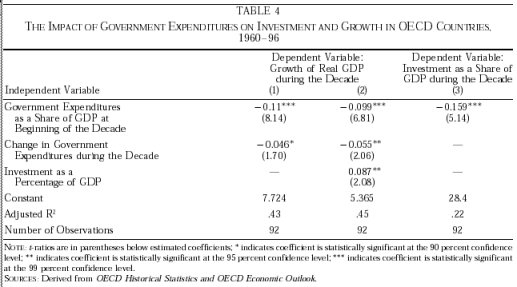

No início de Maio, apresentei, em «Estado e Desenvolvimento 1 e 2», um estudo que mostrava que o peso do Estado num dado momento, medido em percentagem do PIB, influencia negativamente o crescimento subsequente e que quanto maior é o ritmo do crescimento do peso do Estado, maior é a desaceleração do crescimento económico. Ou seja, o crescimento económico é entravado pelo peso do Estado e pela rapidez com que esse peso aumenta. E estes resultados eram confirmados por um outro resultado que mostrava que o investimento reage negativamente ao peso do Estado.

Aliás, todos os estudos que têm sido realizados mostram uma forte correlação negativa entre o crescimento e a carga fiscal. Esses estudos foram ganhando maior precisão a partir do início da década de 90, quando se começaram a dispor de séries temporais mais longas e foram possíveis estabelecer comparações entre um maior número de países, expurgadas de efeitos marginais. Hoje vou apresentar alguns resultados de um estudo apresentado pela WorkForAll, em Março de 2005.

Esses resultados indicam que os dois factores principais que causam uma baixa taxa de crescimento são o excesso de despesa pública e uma estrutura fiscal excessiva sobre o trabalho impostos e encargos sociais líquidos. Em 25 causas possíveis que o estudo referido examinou, aqueles dois factores foram os que tinham maior impacte. Muito mais importante que o nível de educação e que a estrutura etária da população. Outra das constatações foi que um aumento do défice público ou uma baixa das taxas de juro não tinham qualquer efeito sobre o crescimento. Este resultado é importante numa altura em que alguns políticos, embora cada vez menos, insistem nas virtudes do défice como motor do crescimento da economia.

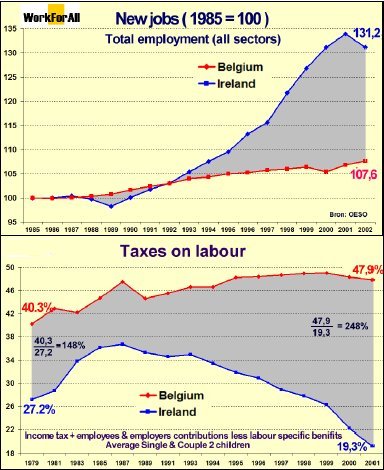

Estes dois gráficos que relacionam o crescimento com a despesa pública e o ónus fiscal sobre o trabalho são extraordinariamente elucidativos. A despesa pública explica, ceteris paribus, 53% do crescimento económico e o ónus fiscal sobre o trabalho explica, ceteris paribus, 72% do crescimento económico. Ambos pela negativa. Estes resultados são significativos e são similares a um estudo que o FMI havia realizado para a Áustria, em Julho de 2004, embora os sacerdotes do Moloch, que normalmente vivem à custa das vítimas deste, prefiram refugiar-se na sua fé, que lhes serve de álibi, os transporta ao Nirvana divino e os tranquiliza sobre as suas responsabilidades para com a comunidade e para com as vítimas espoliadas.

Amanhã, enquanto espero que o Campos e Cunha acerte as contas do OR monstruoso, que nos vai afundar mais na recessão económica, analisarei mais alguns aspectos que considero relevantes sobre esta questão.

Por falar em Campos e Cunha, se este orçamento tivesse sido apresentado pelo governo de Santana Lopes, quantas dezenas de economistas (com a Teodora à cabeça) e fazedores de opinião já teriam sido chamados a Belém? Quantas horas de emissão, de jornalistas estarrecidos com tanta trapalhada, teriam decorrido? Quantas centenas de milhares de caracteres insultuosos e trocistas se teriam derramado pelas páginas dos jornais?

Ler ainda:

Sísifo e o Estado 2

Sísifo e o Estado 3

Estado e Desenvolvimento 1

Estado e Desenvolvimento 2

Publicado por Joana às 12:08 AM | Comentários (55) | TrackBack

junho 26, 2005

Portugal, a UE e Blair

Portugal tem com a UE uma relação perversa. Para a maioria, a UE é uma espécie de Pai Natal que põe prendas no "sapatinho": Auto-estradas, abastecimento de águas, redes de saneamento, cursos de formação que são uma forma sub-reptícia de mascarar o desemprego real, etc.. Para outros, poucos, é, principalmente, um Pai Real, de todos os dias, que impõe regras de despesa e que impede que o miúdo compre tudo o que vê nas montras, sem cuidar do dia seguinte. Uns esperam dela o ouro do Brasil, outros esperam que ela sirva de tutor a um povo indisciplinado e que vive de ilusões e de freio a políticos sem competência e sem rigor.

Foi o gongue do FMI que nos salvou do descalabro desencadeado pelo PREC e sustentado depois por políticos populistas e incapazes. A tutela externa fez com que fossem possíveis algumas medidas correctoras delineadas por Ernâni Lopes e assinadas por Mário Soares, na Portela, entre uma chegada e uma partida de avião. Foi o gongue da infracção das regras do PEC que nos salvou do KO guterrista e que, se não foi suficiente para se reformar o Estado português, pelo menos permitiu garrotar alguns custos e travar o delírio despesista.

Agora, mais uma vez fomos salvos pelo gongue do PEC, quando nos aprestávamos a viver no mundo de ilusões criado pela campanha eleitoral de Sócrates. Com o actual orçamento rectificativo, Sócrates não cumpriu duas promessas eleitorais: uma, a de não aumentar os impostos; outra, a de não falar do passado, porquanto perante um OR onde a despesa pública é superior a metade do PIB (50,2%), o seu argumento foi que o OE 2005 era um embuste.

Ora este OR é igualmente um embuste. A eficiência fiscal é uma operação de marketing de Paulo de Macedo. Muitas das liquidações adicionais que as Direcções de Finanças andam a enviar, atrabiliariamente, aos contribuintes, resultam de erros das bases de dados e dos sistemas informáticos dos serviços, ou apenas de incúria dos serviços. Daqui a 2 ou 3 anos ainda estarão a discutir a veracidade de muitas das notas de liquidação.

O repatriamento de capitais é uma ilusão. Portugal não é atractivo aos capitais por várias razões, sendo a principal o facto de o Estado não ser uma pessoa de bem. O Estado português habituou-nos a mudar constantemente as regras do jogo. Muda-as a meio do campeonato. Quem se arrisca a repatriar capitais, quando não sabe se daqui a algum tempo o governo não aparece com uma lei que os vai penalizar? Ninguém confia num batoteiro.

Privatizações e venda de imóveis estão fora de causa. Há espaço para mobilização de poupanças de pequenos accionistas, mas os investidores graúdos, na actual situação económica, só estarão interessados se os preços das acções forem muito convidativos, o que significa vender abaixo do valor real. Quanto ao imobiliário, as aparições desastradas de Eduardo Cabrita foram o golpe de misericórdia. Se estava estagnado, agora vai a pique.

No que respeita às receitas dos novos impostos, a quebra de consumo, a evasão (haverá, por exemplo, cada vez menos particulares a pedirem facturas por obras ou serviços) e o contrabando vão fazer com que os valores sejam mais baixos do que os expectáveis. A estagnação económica e o aumento lento, mas sustentado, do desemprego vão reflectir-se negativamente nas arrecadações fiscais e no aumento de transferências sociais.

O problema central em Portugal continua a ser o da dimensão do Estado, quer em efectivos quer, principalmente, no descontrolo dos custos. Ora, se exceptuarmos medidas de impacte mediático e de importância moralizadora, mas de reduzida influência na despesa pública, nada mais foi anunciado. Bruxelas igualmente considerou que não havendo medidas importantes no lado da despesa, as medidas do presente OR não conduzirão a um resultado sustentável. Todavia os nossos líderes políticos, e os fazedores de opinião que os apoiam, consideram que isso são manias de burocratas desligados das massas, incapazes de compreenderem os anseios populares.

Têm razão. Mas a sua razão é o seu desatino. Porque a existência desses eurocratas permitiu-lhes tomar medidas que nunca tomariam se não fossem as exigências desses eurocratas desligados das massas. Servem-lhes de desculpa. Todavia, a situação do país é de tal forma calamitosa e as medidas a tomar tão gravosas para muita gente, que o governo teme ir mais longe porque receia as consequências, mesmo desculpando-se com as exigências de Bruxelas e o embuste do OE2005.

E não é apenas uma questão de temer. É igualmente uma questão de competência. A reforma da administração pública não se faz com despedimentos cegos. Faz-se reestruturando os serviços e os procedimentos, avaliando, em função dessa reestruturação, quantos e quais os efectivos que necessita, quais os que pode ou deve transferir para outros serviços e quais os que estão realmente a mais. Se esta é uma tarefa complexa numa empresa com centenas ou poucos milhares de efectivos, o que será num sector com 750 mil efectivos.

É nesta conjuntura que muda a presidência da UE. No próximo semestre essa presidência cabe à Grã-Bretanha e a Tony Blair. Tony Blair saiu-se bem na questão do cheque britânico. Não disse que não, mas pediu como moeda de troca o fim progressivo da PAC. Se inicialmente estava isolado, Blair rapidamente congregou alguns apoios. E se os novos países do Leste não o apoiaram foi apenas porque o falhanço da cimeira protelou a resolução da questão da obtenção dos fundos estruturais de que eles necessitam urgentemente. Mas certamente que o apoiarão, visto a PAC ser obsoleta e servir fundamentalmente os interesses dos agricultores franceses, espojados nas delícias de Cápua dos subsídios.

O discurso de Blair foi claro e abriu uma porta numa Europa em crise de identidade. Salientou que é preciso investir mais na educação, na ciência, na investigação, no desenvolvimento e nas tecnologias, gerando novos empregos, e não numa agricultura que consome 40% dos recursos da UE. A alternativa, se tal não for feito, é a UE ser ultrapassada pela China e pela Índia dentro de 20 ou 30 anos. A UE deve modernizar o seu modelo, combinando uma elevada competitividade com a protecção social.

Tony Blair não tem a seu favor apenas as palavras que proferiu. Tem atrás de si o exemplo da economia britânica a crescer e o desemprego a diminuir, numa altura em que na maior parte dos Estados europeus as economias estagnam e o desemprego cresce sem cessar. Quando lhe falam encomiasticamente do Modelo Social Europeu, pergunta que modelo é esse que se traduziu entretanto em 20 milhões de desempregados?

O programa de Blair, admitindo que as palavras dele correspondam a uma intenção firme, vai em sentido contrário aos conceitos que nos moldaram, nos modelos estatizantes em que temos vivido. A Europa continental, principalmente a do sul, conceptualmente mais distante daquilo que Weber definiu como a ética protestante, não se sente confortável quando confrontada com um programa económico mais liberal. Prefere acomodar-se a um estatismo mais tranquilo. Todavia esta preferência deixou de ser uma alternativa viável com a economia global a Europa, ou arrisca na inovação tecnológica e nas áreas em que a sua qualificação lhe confere vantagens comparativas, ou envereda por um projecto de empobrecimento contínuo e deixa-se ultrapassar por outros.

A presidência britânica pode ter efeitos positivos em Portugal. Blair e Sócrates pertencem à mesma família política. Sócrates pode ser seduzido pelo exemplo britânico e decidir arriscar mais. Certamente que se arriscar mais, o PS será pesadamente derrotado nas autárquicas e Cavaco terá o caminho livre nas presidenciais. Mas Cavaco, se Sócrates executar uma política de rigor na despesa pública, não lhe tirará o tapete debaixo dos pés, não reeditando o exemplo de Sampaio. Portanto, Sócrates terá toda a legislatura para reformar o país e recolher os primeiros dividendos dessa reforma.

Se não o fizer, é provável que as autárquicas corram melhor ao PS, mas a derrapagem económica é inevitável com esta política. Daqui a 4 anos estaremos pior do que agora, com mais desemprego, mais impostos, mais défice e mais longe da solução. Sócrates terá que escolher: ou uma pesada derrota autárquica, ou uma pesada derrota legislativa dentro de 4 anos ... ou antes, se a situação económica e política se degradar em demasia e o novo presidente julgar preferível eleições antecipadas.

Publicado por Joana às 10:08 PM | Comentários (121) | TrackBack

junho 22, 2005

A Descida do Maelstrom

Portugal está numa situação gravíssima, e não seriam necessárias as notícias de Bruxelas para o sabermos, se não fosse a nossa pecha para vivermos de ilusões. Ela é muito grave, pelo estado em que se encontram a nossa economia e as nossas finanças, mas é sobremaneira grave pela nossa postura face a essa situação. Estamos a descer ao abismo, mas debatemo-nos de forma tão canhestra, que nos afundamos sempre mais, agarrados uns aos outros, puxando uns pelos outros. Faz falta uma equipa de nadadores salvadores adestrada, que comece por distribuir tabefes por todos os náufragos, para estes caírem em si e agirem no sentido da sobrevivência e não do aniquilamento mútuo. Um dos náufragos, o PR, deu ontem um exemplo típico do caos mental que reina entre nós, da forma como nos debatemos arrastando os outros para o fundo e da nossa total incompetência institucional.

As declarações e pareceres de Bruxelas sobre o PEC apresentado pelo governo português vão no mesmo sentido do que aqui foi escrito por diversas vezes e das opiniões emitidas por diversos economistas independentes.

Em primeiro lugar as medidas são muito insuficientes. Como escrevi aqui diversas vezes, são emblemáticas no sentido de uma maior equidade social de direitos e deveres, mas não vão ao âmago da questão.

Em segundo lugar o aumento dos impostos é uma medida perversa: Diminui a competitividade da economia e o aumento da massa colectável é sempre inferior às expectativas, quer por travagem da actividade económica, quer pelo Efeito Say Um imposto exagerado faz decrescer a base sobre que incide. Demasiado imposto mata o imposto. E foi Bruxelas quem chamou a atenção para esse facto. Quando eu aqui referi esse fenómeno houve comentaristas que consideraram que eu estava a pactuar com os infractores ...

Quanto aos resultados da intensificação à evasão fiscal, Bruxelas riu-se disso. Em primeiro lugar porque tal deve ser uma política normal de qualquer Estado civilizado e de Direito; em segundo lugar porque os efeitos desse combate são sempre muito inferiores às expectativas. Há estimativas sobre o valor da evasão fiscal entre nós e não se afastam da média da Europa do Sul. A evasão fiscal é uma arma que tem sido brandida pelos sindicatos para tentarem criar na opinião pública uma imagem que a sua eliminação é a panaceia para sustentar a hipertrofia estatal. Bruxelas tem a experiência das políticas dos Estados-membros e não vai em conversa fiada.

Finalmente Bruxelas insiste na tecla da diminuição da despesa pública e dá exemplos do excesso da despesa na Educação e na Saúde. Enquanto Portugal não apresentar um programa de diminuição sustentada da despesa pública, os PECs que o nosso governo apresentar em Bruxelas carecem de credibilidade. Esse é o âmago da questão e o terror do governo. Se com estas medidas tíbias, concita tanto protesto, o que será se enveredar por medidas mais consistentes? Mas tem que reconhecer que tem sorte se fosse um governo de centro-direita a anunciar estas medidas seria uma tempestade muito maior, agravada pelo facto dos actuais proponentes das medidas estarem agora a protestar furiosamente contra elas.

Bruxelas passa ao largo dos disparates que os nossos políticos dizem em colóquios, conferências, comunicações televisivas, conversas de café e suspiros íntimos; não ouve as elucubrações de analistas no desemprego político e de políticos no desemprego analítico. Desconhece o caos mental de Metelo, o simplismo de Delgado e a untuosidade balofa de AJ Teixeira.

Felizmente que somos um país periférico, pois se Bruxelas andasse a par das tontices que são ditas por políticos que deviam agir com responsabilidade, e por analistas, que deviam comentar com discernimento, concluiria que éramos um caso perdido.

Sobre estas questões ler, p.ex., neste blog:

Entregues ao Altíssimo

Poeira ou Descontrolo?

O Manto diáfano da inacção

Publicado por Joana às 07:03 PM | Comentários (148) | TrackBack

junho 17, 2005

A Espanha tão perto e tão longe

A Espanha tem cerca de 2.350 mil funcionários públicos, o que representa 5,7% da população do país. Essa percentagem, em Portugal, é de 7,5%, mais 31% que em Espanha. O governo socialista espanhol está a estudar um plano para reformas antecipadas do funcionalismo público visando uma diminuição dos seus efectivos e o seu rejuvenescimento. Enquanto isso, um Comité de expertos para la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público está a ultimar um anteprojecto para desenvolver um sistema retributivo vinculado ao rendimento do trabalho.