janeiro 17, 2006

A Catástrofe

Mas de que vale agora pensar no que se podia ter feito!.. O nosso grande mal foi o abatimento, a inércia em que tinham caído as almas! Houve ainda algum tempo em que se atribuiu todo o mal ao Governo! Acusação grotesca que ninguém hoje ousaria repetir.

Os Governos! Podiam ter criado, é certo, mais artilharia, mais ambulâncias; mas o que eles não podiam criar era uma alma enérgica ao País! Tínhamos caído numa indiferença, num cepticismo imbecil, num desdém de toda a ideia, numa repugnância de todo o esforço, numa anulação de toda a vontade... Estávamos caquéticos!

O Governo, a Constituição, a própria Carta tão escarnecida, dera-nos tudo o que nos podia dar: uma liberdade ampla. Era ao abrigo dessa liberdade que a Pátria, a massa dos portugueses tinha o dever de tornar o seu País próspero, vivo, forte, digno da independência. O Governo! O País esperava dele aquilo que devia tirar de si mesmo, pedindo ao Governo que fizesse tudo o que lhe competia a ele mesmo fazer!... Queria que o Governo lhe arroteasse as terras, que o Governo criasse a sua indústria, que o Governo escrevesse os seus livros, que o Governo alimentasse os seus filhos, que o Governo erguesse os seus edifícios, que o Governo lhe desse a ideia do seu Deus!

Sempre o Governo! O Governo devia ser o agricultor, o industrial, o comerciante, o filósofo, o sacerdote, o pintor, o arquitecto tudo! Quando um país abdica assim nas mãos dum governo toda a sua iniciativa, e cruza os braços esperando que a civilização lhe cai feita das secretarias, como a luz lhe vem do Sol, esse país está mal: as almas perdem o vigor, os braços perdem o hábito do trabalho, a consciência perde a regra, o cérebro perde a acção. E como o governo lá está para fazer tudo o país estira-se ao sol e acomoda-se para dormir. Mas, quando acorda é como nós acordámos com uma sentinela estrangeira à porta do Arsenal!

Ah! Se nós tivéssemos sabido!

Mas sabemos agora! Esta cidade, hoje, parece outra. Já não é aquela multidão abatida e fúnebre, apinhada no Rossio, nas vésperas da catástrofe. Hoje, vê-se nas atitudes, nos modos, uma decisão. Cada olhar brilha dum fogo contido, mas valente; e os peitos levantam-se como se verdadeiramente contivessem um coração! Já não se vê pela cidade aquela vadiagem torpe: cada um tem a ocupação dum alto dever a cumprir.

As mulheres parecem ter sentido a sua responsabilidade, e são mães, porque têm o dever de preparar cidadãos. Agora trabalhamos. Agora, lemos a nossa história, e as próprias fachadas das casas já não têm aquela feição estúpida de faces sem ideias, porque, agora, por trás da cada vidraça, se pressente uma família unida, organizando-se fortemente.

Por mim, todos os dias levo os meus filhos à janela, tomo-os sobre os joelhos e mostro-lhes a SENTINELA! Mostro-lha, passeando devagar, de guarita em guarita, na sombra que faz o edifício ao cálido sol de Julho e embebo-os do horror, do ódio daquele soldado estrangeiro...

Conto-lhes então os detalhes da invasão, as desgraças, os episódios temerosos, os capítulos sanguinolentos da sinistra história... Depois aponto-lhes o futuro e faço-lhes desejar ardentemente o dia em que, desta casa que habitam, desta janela, vejam, sobre a terra de Portugal, passear outra vez uma sentinela portuguesa! E, para isso, mostro-lhes o caminho seguro aquele que nós devíamos ter seguido: trabalhar, crer, e, sendo pequenos pelo território, sermos grandes pela actividade, pela liberdade, pela ciência, pela coragem, pela força de alma... E acostumo-os a amar a Pátria, em vez de a desprezarem, como nós fizéramos outrora.

Como me lembro! íamos para os cafés, para o Grémio, traçar a perna, e entre duas fumaças, dizer indolentemente:

Isto é uma choldra! Isto está perdido! Isto está aqui, está nas mãos dos outros!...

E em lugar de nos esforçarmos por salvar "isto" pedíamos mais conhaque e partíamos para o lupanar.

Ah! geração covarde, foste bem castigada!...

Mas agora, esta geração nova é doutra gente. Esta já não diz que "isto" está perdido: cala-se e espera; se não está animada, está concentrada...

E depois, nem tudo são tristezas: também temos as nossas festas! E para festa, tudo nos serve: o 1º de Dezembro, a outorga da Carta, o 24 de Julho, qualquer coisa, contando que celebre uma data nacional. Não em público ainda o não podemos fazer mas cada um na sua casa, à sua mesa. Nesses dias colocam-se mais flores nos vasos, decora-se o lustre com verduras, põe se em evidência a linda velha Bandeira, as Quinas de que sorríamos e que hoje nos enternecem e depois, todos em família cantamos em surdina, para não cha mar a atenção dos espias, o velho hino, o Hino da Carta... E faz-se uma grande saúde a um futuro melhor!

E há uma consolação, uma alegria íntima, em pensar que à mesma hora, por quase todos os prédios da cidade, a geração que se prepara está celebrando, no mistério das suas salas, dum mundo quase religioso, as antigas festas da Pátria!

.......................................................................................

Não não fui eu que escrevi isto A Carta já passou à história e a Constituição de 1976 também passará trata-se da transcrição da parte final de um belíssimo e notável texto do Eça, «A Catástrofe», muito apropriado a esta problemática, publicado no fim do «Conde dAbranhos»

Publicado por Joana às 11:40 PM | Comentários (15) | TrackBack

dezembro 01, 2005

1 de Dezembro

Em épocas de descrença é bom avivar este feriado, misteriosamente esquecido. Eram quarenta. As guarnições espanholas, só na zona de Lisboa e fortes adjacentes, eram mais de 6 mil homens, fora as guarnições das praças fortes do resto do Reino. Não tínhamos soldados, nem canhões. As nossas diminutas forças militares estavam na Catalunha e noutras zonas da Europa, sob comando espanhol. As forças espanholas estacionadas em Portugal estavam fortemente armadas e no Tejo, defronte da Boa Vista, perto do Paço da Ribeira, estava ancorada uma frota de três poderosos galeões espanhóis bem armados. E eram apenas quarenta.

E com apenas esses quarenta e a adesão popular que se seguiu, os fortes guarnecidos por espanhóis capitularam um após outro, os galeões inimigos foram capturados, quase uma dezena de milhar de soldados ocupantes foi ou aprisionada ou fugiu do país, muitos milhares de mosquetes e centenas de canhões foram apreendidos pelos conjurados, que apenas tinham as armas de defesa pessoal, e pelos que os secundaram, que apenas tinham as suas mãos e uma férrea vontade de vencer.

À medida que mensageiros chegavam às as cidades e vilas do Reino, D. João IV era aclamado como novo Rei de Portugal. Em 5 dias todas as cidades e vilas haviam reconhecido o novo rei. Todos os nossos domínios coloniais de então (com excepção de Ceuta) desde Tânger a Timor, passando pelo Brasil, Áfricas e Índia, reconheceram o novo regime logo que o navio que trazia a notícia da Revolução de Lisboa, arribava a cada terra (com excepção de Macau onde a bandeira das quinas flutuou sempre, durante esses 60 anos). Os oficiais e soldados portugueses, que serviam na Catalunha e noutros sítios, desapareciam sem as chefias espanholas saberem como e voltavam a reaparecer em terras lusas.

Quando D. João IV entrou em Lisboa a 6 de Dezembro, já todo o país o tinha aclamado Rei.

O Milagre de Lisboa, como muitos o chamaram, espantou a Europa e muitos historiadores se debruçaram sobre ele. Citei aqui, há dois anos, Vertot: Provavelmente nunca se viu na história outra conjura que, como esta, ... que tenha sido confiada a um tão grande número de pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições e de um temperamento tão fogoso, e por consequência tão pouco apropriadas ao segredo; ... que ... tenha tido um sucesso tão completo e que tenha custado tão pouco sangue ... um segredo confiado a toda uma nação, que não transpirou em nenhum círculo, e a sua execução, que inúmeros acidentes poderiam ter feito parar, foi um êxito completo e imediato. E o êxito do golpe em Lisboa alastrou em menos de uma semana a todo o território e, com a rapidez com que as notícias chegavam, a todas as colónias da coroa portuguesa

A seguir o frontispício do Portugal Restaurado, do Conde da Ericeira (1632-1690), 2ª Edição. Foi publicado em 4 volumes e é a obra mais importante sobre a Restauração, desde a conjura, até ao fim da guerra em 1668.

Publicado por Joana às 12:09 AM | Comentários (100) | TrackBack

outubro 05, 2005

5 de Outubro

Hoje a república faz 95 anos. A história não tem um julgamento consensual sobre a 1ª República. O regime caiu em 1926, na lama mais abjecta, odiado por quase toda a sociedade. Todavia, a luta ideológica contra a ditadura salazarista levou à falsificação da história, na tentativa de branquear aquele regime cuja pretensa ética (??) e democracia (??) serviriam de contraponto ao regime salazarista. O actual distanciamento permite uma visão mais equilibrada dos acontecimentos. Quem estiver interessado pode ler os meus posts:

5 de Outubro As Origens

5 de Outubro O Ultimato

5 de Outubro de 1910

5 de Outubro Monarquia sem monárquicos

Publicado por Joana às 12:56 PM | Comentários (56) | TrackBack

setembro 12, 2005

Tratado de Alcanices

Faz hoje 708 anos que foi assinado o tratado de Alcanices entre o rei de Leão e Castela, Fernando IV (1295-1312) e o rei de Portugal, D. Dinis (1279-1325), na povoação leonesa de Alcañices, perto da fronteira portuguesa, fixando limites fronteiriços entre ambos os reinos e delimitando a fronteira mais antiga da Europa (ver adiante a cópia do tratado).

O Tratado de Alcanices consagrou as fronteiras portuguesas que duram até à actualidade (se exceptuarmos a questão de Olivença). São as fronteiras mais antigas da Europa. Todas as terras de Ribacoa tomadas por D. Dinis passavam para a posse portuguesa, assim como Campo Maior, Ouguela e a margem esquerda do Guadiana (Moura, Serpa, Olivença, etc.). Em contrapartida, D. Dinis renunciou às pretensões que tinha sobre Valência de Alcântara e sobre a faixa de Aracena a Aiamonte.

Foi um tratado bastante favorável para Portugal, só possível pela supremacia política que D. Dinis tinha granjeado nas Hespanhas de então, aparecendo como árbitro entre a regente de Leão e Castela, Maria de Molina (Fernando IV era menor) e diversos pretendentes à coroa, apoiados pelo rei de Aragão. Foi um árbitro bastante interventor, pois enquanto dialogava e arbitrava, ia tomando diversas praças importantes. A política de Maria de Molina, como escreveram os historiadores espanhóis foi apartar de la alianza con los rebeldes al rey de Portugal, no obstante las continuas infidelidades de éste que sólo procuraba ir ganando vilas para sí.

D. Dinis resolveu desistir de tentar adquirir territórios mais vastos, como Salamanca, Tordesilhas, Simancas e Valhadolid, que poderiam conduzir a uma reviravolta da situação e preferiu assinar um tratado que lhe era, mesmo assim, bastante favorável, atendendo à situação anterior. Preferiu consolidar uma situação que aventurar-se por anexações territoriais muito extensas que poderiam revelar-se de difícil sustentação.

O futuro imediato mostrou que D. Dinis poderia ter sido mais audaz. Fernando IV tinha 11 anos à data da assinatura do tratado e passou a sua curta vida em luta pela manutenção do seu trono, numa grande instabilidade política. Todavia a história de uma nação não se faz no horizonte de uma ou duas décadas, com políticas de curto prazo. O Tratado de Alcanices era sólido, como se provou pela sua perenidade.

Nota: Embora na fórmula de encerramento seja informada a datação como Era de mil trezentos trinta e cinco annos (ver última cópia abaixo), tal significa que essa data é referida ao calendário juliano, vigente àquela época nas Hespanhas.

Publicado por Joana às 06:41 PM | Comentários (22) | TrackBack

julho 24, 2005

Autos-Da-Fé

A notícia caiu como uma bomba. Por muitas e diversas razões que direi adiante. Não que a Esquerda Totalitária não tivesse perpetrado actos destes noutras paragens. Não que houvesse qualquer diferença entre os métodos da Esquerda Totalitária e da Direita Nazi-fascista, excepto no facto da primeira aplicar esses métodos com total hipocrisia e sob a capa das virtudes públicas. Nada disso. Sucede que as pessoas que promoveram estes autos-da-fé, se exceptuarmos Rogério Fernandes, então do PCP, eram gente da área do socialismo democrático.

Para além dos manuais do ensino estavam incluídos, nessa lista de material combustível, livros ou páginas a arrancar (!!) de livros de escritores como Ana Hatherly, José Régio, Urbano Tavares Rodrigues(?!), Tomás Ribas, Vitorino Nemésio, Barrilaro Ruas, Esther de Lemos (escrever com th é obviamente reaccionário), Calvet de Magalhães e Maria de Lurdes Belchior(!?). Estavam livros de Hermano Saraiva, de Fernanda de Castro (certamente por ser viúva de António Ferro!) e do pai do Marcelo Rebelo de Sousa. Etc., etc.. Não eram apenas manuais de propaganda (e se o fossem, acaso haveria direito de os queimar?). Apenas uma coisa distingue estes autos-da-fé daqueles praticados pelos nazis: foram feitos sem alarido público, nas traseiras de uma qualquer escola. Os nazis assumiam os autos-da-fé que faziam; a esquerda portuguesa fazia-os à sorrelfa, nas traseiras.

Segundo o Público relata hoje, Sottomayor Cardia, num discurso dirigido ao país, em Outubro de 1976, 2 anos depois do despacho de Rui Grácio que determinava os autos-da-fé, acusou o ME de ter «à maneira inquisitorial», ordenado a «destruição de livros pelo fogo Há no Ministério prova da realização de autos-da-fé por determinação oficial». Na altura os jornais não ligaram a estas denúncias. Segundo o Público porque eram 2 frases numa imensidão de um discurso que demorou 70 minutos a ser lido. Na minha opinião porque a tirania do politicamente correcto dominava os meios de comunicação social e exercia uma censura cobarde, porque camuflada atrás das boas intenções. Provavelmente nessa época, os mandarins da opinião achariam profiláctica a queima dessa literatura viciosa.

Mas a tirania do politicamente correcto está a perder terreno, pouco a pouco, no nosso país. A emergência de articulistas independentes, e com audiência, a banalização desses serventuários dos ícones da esquerda totalitária, a dificuldade que há em amordaçar as opiniões na época da globalização informativa e da blogosfera, etc., tudo concorre para a liberalização progressiva da informação. Por isso, hoje em dia é possível dar relevo a estes factos, com mais de 30 anos, coisa que nunca até agora havia sido possível.

Umas últimas linhas para assinalar que esta notícia deixou os meus pais siderados. Escrevo-as porque acho importante mostrar que o ovo da serpente germina nos ninhos mais inesperados.

Vitorino Magalhães Godinho, então ministro da Educação, é da família (de forma colateral) da minha mãe, que mantém relações de amizade, embora espaçadas, com ele e as duas filhas, que são da geração dela. Vitorino Magalhães Godinho alega não ter conhecido o despacho e considera-o «totalitário, embora apresentando-se de esquerda». Na ausência de outros testemunhos não se pode duvidar da palavra dele, embora se possa estranhar que não soubesse o que um seu subordinado fazia. Teria pelo menos a chamada responsabilidade política.

O meu pai conheceu bem Rui Grácio que considerava um sujeito extremamente cordato e tolerante que, apesar de ser então um guru na área das pedagogias e dos estudos sociais, ouvia com igual atenção nomes sonoros ou jovens que começavam a trilhar o caminho das alegrias cívicas. Apesar da sua notoriedade científica, nunca usou essa notoriedade como forma de ostentação. O meu pai tinha-o em grande consideração.

Os meus pais põem a hipótese que esse despacho e a sua execução tivessem origem em Rogério Fernandes, então do PCP e da linha de António Teodoro, que no Público de hoje, produz declarações bastante ambíguas sobre esta matéria. Mas tal não invalida a responsabilidade directa de Rui Grácio, pois foi ele que assinou o despacho.

Estes factos são, na minha opinião, exemplares. Pessoas de bem, de formação democrática, politicamente tolerantes (sublinho politicamente porque, como pessoa, o Vitorino é rabugento que se farta!) caem na tentação totalitária e promovem acções idênticas em tudo às dos fascistas que eles haviam combatido. Sucumbem à tentação totalitária arrastados pela gritaria de grupos radicais cuja força reside apenas nos decibéis da gritaria e não tem qualquer expressão popular, como se viu depois.

Não há vocações totalitárias. Há ideologias que fazem com que gente boa sucumba à tentação do mal em nome de princípios vazios de sentido moral, mas que foram sacralizados por essas ideologias em travesti de construtoras e zeladoras de uma sociedade alegadamente igualitária e feliz.

Publicado por Joana às 06:58 PM | Comentários (64) | TrackBack

fevereiro 19, 2005

A Idade de Portugal

Quando nasceu Portugal? Uns utilizam a data em que Afonso Henriques foi proclamado rei pelos seus pares (alçado rei) a seguir à batalha de Ourique em 1139, típica aclamação numa monarquia fundamentada nos feitos de armas, como era tradicional entre os godos. Outros a data da Conferência de Zamora, 1143, com o acordo com o Rei de Leão, de quem Afonso Henriques seria teoricamente vassalo, que reconheceu a independência de Portugal. Ou seria a data do reconhecimento pela Santa Sé, em 1179?

Mas estas são datas oficiais da entrada de Portugal no concerto das nações independentes. Todavia, Portugal estava latente desde os fins do século IX.

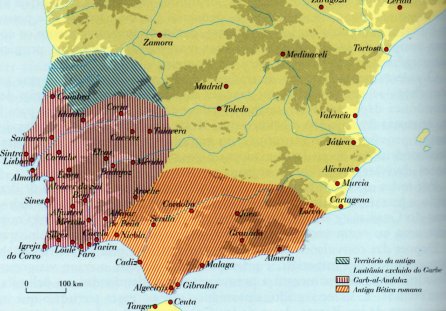

A península, desde tempos remotos e com mais incidência após a conquista árabe, esteve sempre dividida entre a metade sul, mais aberta às influências externas, e a metade norte, muito refractária a essas mudanças (cf mapa da Península, com a divisão entre a Hispânia islamizada e a que nunca o foi). O actual território português estava, na época romana, administrativamente distribuído pela Galécia, a norte, e pela Lusitânia, a sul, que também incluía a actual Extremadura espanhola. Mas a linha divisória de que falei acima, e que passava sensivelmente pela bacia do Mondego, já existia nessa época. Por isso não é de estranhar que o norte se tivesse mostrado muito mais refractário à difusão inicial do cristianismo, que o sul, muito mais urbano e mais em contacto com o resto da România. Ou então por o cristianismo se ter inicialmente difundido muito mais nos meios urbanos que nas zonas rurais, donde o nome de pagãos (paganus - aldeão ou camponês).

Foram as disputas entre chefes romanos, no período da decadência final, que fizeram com que uma facção tivesse prometido instalar na Península Ibérica bárbaros a troco de apoio militar. Deste modo, Vândalos, Suevos e Alanos entraram na Hispânia. Na sequência dessas lutas o Imperador Honório estabeleceu um pacto, em 411, com os bárbaros já instalados. Atribuindo-lhes a Galécia, a Lusitânia e a Cartaginense. A partir dessa data, o território português ficou definitivamente fora do Império.

Em menos de uma década, com a derrota e o desaparecimento político dos Alanos (que se haviam fixado na Lusitânia) e a partida dos Vândalos de Genserico para África, onde constituíram um poderoso Estado que duraria cerca de um século, os Suevos ficaram sozinhos e constituíram um Estado que compreendia o noroeste da actual Espanha (Galiza e o ocidente das Astúrias e de Leão) e o norte e centro (até ao Tejo) de Portugal. A principal zona de fixação dos Suevos foi justamente a zona de Entre-Douro-e-Minho.

A partir desse ano, e até 585, o Reino Suevo manteve-se com alguma estabilidade, mas numa relativa obscuridade, exceptuando a acção de S. Martinho de Dume. Nos últimos anos teve que aceitar a suserania dos Visigodos, sendo finalmente anexado por Leovigildo. Durante esses anos os vínculos criados pela administração romana, os princípios da solidariedade entre os representantes da autoridade romana, o direito estabelecido, os costumes, a língua, a cultura material, tudo isso permaneceu aparentemente estável, embora a ingerência dos próceres bárbaros fosse um permanente elemento de dissolução de todo o edifício administrativo. Durante esses quase 2 séculos, a zona geográfica e étnica, que serviu de núcleo à formação de Portugal, manteve-se independente.

A invasão árabe não trouxe modificações importantes. A região de Entre Douro e Minho, e mesmo a região até ao Mondego, ficaram num vazio de poder político entre a queda da monarquia visigoda em 711 e as presúrias dos fins do século IX. O reino asturiano não tinha meios militares para ocupar aquelas terras que permaneciam numa dependência vaga do califado de Córdova. A sul situava-se o Garb-al-Andaluz (cf. mapa), correspondente à metade sul de Portugal, onde a ocupação árabe foi mais efectiva.

Por exemplo, segundo as crónicas árabes, em 192 da Hégira (807 segundo os cronistas cristãos) os cristãos do Guf de Espanha (nome genérico que os cronistas muçulmanos davam ao norte da península) invadiram e talharam os campos da Lusitânia e o emir Abderahman conseguiu expulsá-los e fazê-los regressar à fronteira da Galiza. Mas Galiza era o nome pelo qual os árabes conheciam a monarquia cristã do noroeste da península. Parece claro que mesmo nessa época a fronteira passaria sensivelmente pelo Douro, embora oscilando consoante as forças relativas dos dois contendores. Na zona entre o sul da bacia do Mondego e o Douro a dominação árabe fazia-se precariamente apenas por walis apoiados por destacamentos enviados pelo emir e fortificados em locais apropriados, ou por próceres moçárabes vassalos.

As presúrias, que ocorreram na última metade do século IX nas regiões de Entre-Douro-e-Minho e Entre Douro e Mondego corresponderam assim à instituição de um poder político e militar em zonas onde o domínio de Córdova era teórico. Os próceres locais assumiam a implantação de um novo poder convocando as populações apresentando as insígnias do novo poder e proclamando os deveres e direitos dos novos súbditos.

Segundo as crónicas árabes, em 254 (provavelmente 865), o emir Muhamad enviou uma frota ao NW da península, mas devido a uma tempestade naufragou quase toda. Esta desgraça (cito a crónica) deu ânimo aos cristãos da Galiza e nesse ano correram toda a terra da Lusitânia, ocuparam Salamanca e cercaram Cória.

Este desastre muçulmano animou os próceres cristãos. A presúria do Porto pelo conde Vimara Peres em 868, que foi seguida de uma série de presúrias entre 870 e 872, deu origem ao Condado Portucalense que durou até 1071, altura em que o conde de Portugal foi morto numa batalha contra o Rei da Galiza, que tomou posse do território.

A presúria de Coimbra pelo conde Guterres em 878 deu origem ao Condado de Coimbra, que foi destruído pela ofensiva de Al-Mansur em 987-990, no apogeu do Califado de Córdova). Em 1064 Coimbra foi reconquistada e o seu governo entregue ao conde Sesnando (ou Sesinando), um moçárabe.

O facto de todas aquelas presúrias ocorrerem num período muito curto é indício que existia naquelas regiões um vazio de poder que até então não tinha sido aproveitado por manifesta falta de meios da monarquia asturiana, mas que os próceres locais teriam atingido um poder suficiente para constituírem estados com autonomia própria. Portanto, a partir da última metade do século IX havia na actual metade norte do nosso país dois poderes autónomos (o Condado Portucalense e o Condado de Coimbra) que, com altos e baixos, foram subsistindo durante 2 séculos.

Citando cronistas árabes, Chegada a primavera de 384, Almançor partiu com uma poderosa hoste de cavalaria para a fronteira de Galiza, venceu as tropas dos cristão que se lhe opuseram, destruiu as suas fortalezas e queimou os seus templos, tomou grandes despojos dos povos e fez cativos moços e donzelas. Chegou aos sapais de Galiza e Burtecala e saqueou e queimou o templo de Santyac. ... e voltou a Córdova com muitos cativos e gados. .... No ano de 385 (995) Almançor voltou a atacar a fronteira norte e derrotou Garcia Fernandes, Rei de Galiza, que morreu na batalha. A chegada das chuvas impediu Almançor de prosseguir a ofensiva. O Califa Almançor morreria pouco depois, na sequência da batalha de Catalnasor, contra os cristãos.

Aquela crónica árabe é importante porque identifica pela primeira vez Portugal como entidade distinta da Galiza. Burtecala é a transcrição fonética para o árabe (no árabe não existe p e existem 3 letras com sons próximos do nosso g mas nenhum igual). Isto é significativo porque para os cronistas árabes, até àquela época, apenas existiam 2 entidades cristãs a Galiza, a noroeste, e o Afranc (França e as marcas cispirenaicas, como a Catalunha), a nordeste. É óbvio que a Galiza das crónicas árabes era o reino que também é identificado como Reino de Leão, que era a vila onde o rei residia com mais frequência.

Poucos anos depois, reportando-me às mesmas crónicas, entrou Almudafar (hagib do Califa Hixem, filho de Almançor) em terras de Galiza e por todas as partes destruiu os fortes que os cristãos haviam erigido ... Derrubou os muros de Ávila, chegou a Salamanca e passou ao interior de Galiza e Portugal, regressou pelas ribeiras do Douro ... e chegou vencedor a Córdova no ano 398 (1007). Mais uma vez, e esta foi a última incursão árabe antes do fim do Califado de Córdova e da sua divisão nos reinos taifas, o nome de Portugal é citado.

Estas crónicas reforçam a ideia atrás exposta que a linha entre o emirado (depois califado) de Córdova e a monarquia cristã passaria sensivelmente pelo maciço montanhoso que separa a bacia do Douro da bacia do Tejo. Acima dessa linha o domínio árabe foi episódico e quando existiu consistiu apenas em relações de vassalagem e tributárias. Aliás, a dominação árabe na península teve características similares à dominação normanda na Inglaterra. Era um reduzido núcleo dirigente, político e militar, que detinha o poder político e cultural, falado e escrito. Quando o emir (depois califa) de Córdova pretendia fazer incursões ao norte cristão recrutava quase sempre tropas em África, o que mostra o reduzido potencial demográfico próprio. O mesmo não aconteceu com a religião, pois o islamismo adquiriu uma forte expressão no sul da península Andaluzia, Valência e Algarve. Em Portugal, para além do Algarve, também o vale inferior do Tejo, a Balatha (Valada) árabe, tinha uma forte implantação da religião islamita, embora, como mostrou o relato da conquista de Lisboa, o elemento moçárabe fosse muito importante, e talvez mesmo predominante do ponto de vista demográfico.

Com o fim do califado e a cisão e decadência política dos árabes na península, a sua dependência de África ficou cada vez maior e tornou-se dependência política. As grandes tentativas muçulmanas de contrariar o avanço dos cristãos foram feitas por monarcas da África do Norte, primeiro os Almorávidas e depois os Almohadas. O Andaluz caiu na dependência dos reis do Magrebe.

Regressando às potências cristãs, a Galiza (e o norte de Portugal, até ao Mondego) passou entretanto a ser uma dependência do Rei de Leão e Castela, que constituiu o condado Portucalense 1096, com todas as terras a sul do Rio Minho (integrando portanto as terras do antigo condado de Coimbra), entregando o seu governo a D. Henrique, casado entretanto com D. Teresa, a sua filha bastarda. No início da sua constituição, o condado ia até ao Tejo, mas a queda de Sintra em 1109 e de Santarém em 1111 (ambas tinham passado para a posse dos cristãos em 1093, juntamente com Lisboa, entretanto reconquistada pelos árabes no ano seguinte) repôs a fronteira sul entre o Tejo e o Mondego. Foi a época do apogeu do poder almorávida que ditou este refluxo.

Em 1128 Afonso Henriques tornou-se conde de Portugal, após derrotar a mãe. Em 1139 proclamava-se rei e em 1143 a Conferência de Zamora reconhecia-lhe o título. Os territórios sujeitos ao novo rei não eram então mais dilatados que os territórios dos condados de Portucale e de Coimbra nos fins do século IX, pois só em 1147 Santarém, Lisboa e Sintra seriam reconquistadas e a fronteira sul regressaria ao Tejo.

Portanto, quando Portugal obteve o estatuto de reino, já há cerca de 270 anos que as regiões que o constituíam tinham um estatuto de semi-independência.

Oficialmente, Portugal tem perto de 9 séculos de existência como Estado independente. Mas do ponto de vista de existência autónoma e fixando 868, a data da presúria do Porto, como início dessa existência, terá mais de 11 séculos. A partir daquela data, apenas durante 25 anos, entre 1071 e 1096, o Condado Portucalense não teve existência própria e autónoma. E o mesmo para o condado de Coimbra, excepto entre 990 e 1064. Mas isso também aconteceu ao Reino de Portugal entre 1580 e 1640.

Pelo tratado de Alcanices (1297), a fronteira foi definitivamente fixada (com a excepção de Olivença).

Assim, a partir de 411, e provavelmente antes sob a administração romana, o futuro Condado Portucalense formou uma identidade própria, que os Suevos poderão ter impulsionado ao se fixarem principalmente na sua área, e cuja autonomia política só foi interrompida durante o século visigodo (585-711) e durante a vaga suserania do Emirado de Córdova (711-868). A partir daí, só esporadicamente essa autonomia se perdeu.

Nota: As transcrições das Crónicas Árabes foram extraídas da Historia de la Dominacion de los Arabes en España sacada de varios Manuscritos y Memorias, compilado por Jose António Conde, Paris, Baudry, 1840.

Os mapas foram extraídos da História de Portugal, Vol 1, dirigida por José Mattoso, Lisboa 1992.

As datas das presúrias e de alguns eventos relativos ao Condado Portucalense e ao Condado de Coimbra foram extraídas da Nova História Militar de Portugal, Vol 1, de Themudo Barata e Severiano Teixeira, Lisboa 2003.

Nota - Como curiosidade, ver ainda:

Portugal neto de Noé

Publicado por Joana às 12:55 PM | Comentários (79) | TrackBack

fevereiro 04, 2005

Portugal neto de Noé

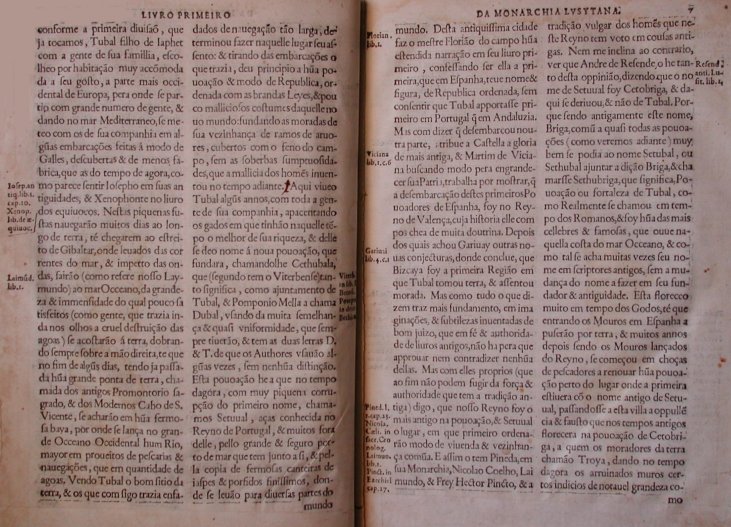

Provavelmente os mais incautos julgariam que Portugal começou com Afonso Henriques, outros, mais politizados, pensam que Portugal começou em 25-4-1974, teve um ocaso injusto em 25-11-1975 e recomeçará quando as prédicas de Louçã tiverem êxito. Os mais nacionalistas assegurarão, todavia, que foi o Conde D. Henrique o primeiro soberano de Portugal. Erraram todos O primeiro soberano de Portugal foi Tubal, neto de Noé, conforme provou Frei Bernardo de Brito, ínclito historiador português, autor (parcialmente, pois a sua morte, em 1617, impediu-o de passar além dos 2 primeiros volumes) da história portuguesa, senão a melhor, pelo menos, e de muito longe, a mais cara!. E dedicou todo o primeiro volume (850 pgs) à história do nosso país até ao nascimento de Jesus Cristo, e o segundo volume (publicado em 1609) até ao aparecimento do Conde D. Henrique.

Basta ver o frontespício do 1º volume da obra:

Ela foi dedicada a Filipe, então rei de Portugal (1597).

Tubal era filho de Japhet, que era filho de Noé. Como documenta o Génesis 10:

1 Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio.

2 Os filhos de Jafé: Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.

3 Os filhos de Gomer: Asquenaz, Rifate e Togarma.

4 Os filhos de Javã: Elisá, Társis, Quitim e Dodanim.

5 Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações.

É na página 7 da sua obra que Tubal se achou numa «fermosa baya, por onde se lança no grande Occeano Occidental hum Rio, mayor em proveitos de pescarias & navegações, que em quantidade de agoas». Era o Sado e Tubal estava em vias de lançar os alicerces de Setúbal. Aqui está a prova que faltava:

A ideia bíblica de que Japhet e a sua prole foram para terras distantes está disseminada por toda a Bíblia. Por exemplo, Ezequiel 38:

2 Filho do homem, dirige o teu rosto para Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele,

3 e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal;

Magog deve significar terra de Gog (irmão de Tubal), visto o prefixo ma significa lugar onde em diversas línguas semitas, como o árabe, por exemplo. As terras de Gog e Tubal seriam pois longínquas, face ao epicentro da história bíblica (o Médio Oriente). Quer na liturgia cristã, onde Gog e Magog personificam a união de todas as forças, terrenas e infernais, que lutam em permanência contra Deus e a Igreja ao longo de toda historia Cristã e que serão exterminados com a segunda vinda de Cristo, quer nos escritos dos historiadores árabes, onde são identificados como povos bárbaros e ferozes, ao norte do Cáucaso, ou com a terra dos invasores vikings (no caso dos historiadores andaluzes como Al-Idrisi), quer nos geógrafos cristãos do início dos descobrimentos, que identificam Gog e Magog como tribo bárbaras do norte da Ásia. Portanto, quer para a literatura medieval cristã quer para a islamita, Gog e Magog personificam o mal. Mas Tubal não, que se ficou pela Ibéria, nas areias de Portugal, à beira mar pasmado.

Foi em todo este acervo de informações, histórias imaginárias, fábulas, etc., que Frei Bernardo de Brito, ansioso por demonstrar a prevalência e as glórias da sua pátria, então sob um soberano estrangeiro, foi beber para escrever uma história magnífica, do ponto de vista literário, mas de um rigor mais que duvidoso, do ponto de vista da exegese histórica.

Publicado por Joana às 07:12 PM | Comentários (120) | TrackBack

janeiro 31, 2005

Défice democrático e a Esquerda

Na sequência de um post anterior, queria acrescentar alguns factos que vão certamente embaraçar os que se reverenciam nas virtudes democráticas da alegada esquerda. E esses factos referem-se à circunstância de, na história constitucionalista portuguesa, a esquerda ter sido, geralmente, refractária aos alargamentos das capacidades eleitorais e a mudanças e inovações no sistema eleitoral. Foi quase sempre a ala direita do espectro político-partidário a responsável por esse alargamento.

Não vou descrever as sucessivas leis eleitorais da monarquia constitucional. O vintismo introduziu o sufrágio directo mas sem carácter universal, já que não podiam votar, entre outros, os menores de 25 anos, as mulheres, os "vadios, os regulares e os criados de servir". Este curioso sistema de incompatibilidades serviu, por exemplo, para afastar Agostinho de Macedo das Cortes de 1822, apesar de eleito, sob o pretexto de ser pregador régio! (logo equiparado a criado do rei!). Esse afastamento teve um carácter claramente político e, pelo azedume que provocou, contribuiu para a evolução de Agostinho de Macedo para o absolutismo extremista.

A Carta Constitucional criou um sistema de eleição em duas fases. Nas eleições primárias, em que se elegiam os Eleitores de Província, não se atribuía direito de voto, entre outros, aos menores de 25 anos e aos "que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis", mantendo-se as incapacidades eleitorais activas previstas na Constituição de 1822. Os Eleitores de Província deviam possuir uma renda mínima de duzentos mil réis. (Nota: A Câmara dos Pares era composta por membros vitalícios e hereditários, nomeados pelo Rei, sem número fixo, a que acresciam Pares por direito próprio, em virtude do nascimento ou do cargo).

O Acto Adicional de 1852, aprovado na sequência do triunfo do movimento Regenerador estabelece a eleição directa dos deputados por todos os cidadãos, mas mantém o censo mínimo de cem mil réis de renda. Portanto, o triunfo da ala esquerda do liberalismo traduziu-se apenas na passagem do sufrágio em duas fases, para sufrágio directo. O censo e portanto a base eleitoral não foi alargada.

Foi Fontes Pereira de Melo, o chefe da ala direita do liberalismo, que alargou a base eleitoral pela Lei de 8 de Maio de 1878 que considerava como possuidores da renda mínima para votar, todos os chefes de família e os alfabetizados.

Assim, por exemplo, nas eleições de 30 de Março de 1890, em 5 049 729 habitantes no continente e ilhas, havia 1 315 473 cidadãos masculinos maiores de 21 anos e 951 490 eleitores (18,8% da população total; 72,3% da população masculina maior de 21 anos). No anterior sistema censitário, os eleitores nunca passaram de 400 mil.

Todavia, as leis de Hintze, no período de decadência monárquica, a partir de 1895, voltaram a reduzir a capacidade eleitoral activa aos cidadãos masculinos, maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever e colectados em contribuições não inferiores a 500 réis. Portugal passou a ter 493 869 eleitores (9,4% da população total). Poucos anos depois Hintze decretou a ignóbil porcaria, como lhe chamou João Franco, reajustando os círculos uninominais, de forma a que parte do eleitorado urbano, favorável a João Franco, e também aos republicanos, fosse englobado com o eleitorado rural, tudo calculado para diminuir a possibilidade do triunfo dos adversários de Hintze Ribeiro.

Após a revolução republicana de 5 de Outubro de 1910 verificou-se que afinal os republicanos eram mestres mais eficientes na viciação de eleições que os decrépitos políticos da monarquia terminal. A Assembleia Constituinte foi eleita num sufrágio em que só houve eleições em cerca de metade dos círculos eleitorais. Muitos candidatos em diversas circunscrições eleitorais foram proclamados "eleitos" sem votação. O sufrágio universal foi afastado, tendo votado apenas os cidadãos alfabetizados e os chefes de família, maiores de 21 anos.

Em 1913 (lei de 3 de Julho) a capacidade eleitoral é reduzida aos adultos letrados. O eleitorado potencial caiu de cerca de 1 milhão para cerca de 600 mil e os recenseados de 846.000 para 397.000. A república diminuiu o eleitorado potencial para cerca de 30% daquele que existiria pela lei de Fontes Pereira de Melo! Afonso Costa, o guru da esquerda republicana, tão elogiado pelos nossos republicanos laicos, defendeu esses cortes argumentando que «indivíduos que não sabem os confins da sua paróquia, que não têm ideias nítidas e exactas de coisa nenhuma, nem de pessoa, não devem ir à urna, para não se dizer que foi com carneiros que confirmámos a república»! Dificilmente se concebe uma afirmação mais hipócrita!

A esquerda republicana tinha medo dos carneiros! Estes desdenhados ovinos continuam, quase um século depois, a ser a figura representativa dos portugueses que não alinham com as verdades absolutas proclamadas pela esquerda. Quem não concorda pertence aos carneiros cunhados e postos a circular por Afonso Costa. Todavia, Afonso Costa apenas teve a coragem de dizer publicamente aquilo que muita esquerda pensa, sem coragem de o admitir abertamente: ela receia e desdenha o eleitor que não pertence à sua mundividência.

Só em 1918, com o decreto nº 3997, de Sidónio Pais, o Presidente-Rei, acusado de aspirar à ditadura, se alargou o sufrágio a todos os cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos. Essa disposição triplicou o eleitorado potencial e Sidónio foi eleito por cerca de meio milhão de votos (foi a única vez, na 1ª República, que um Presidente da República foi eleito por sufrágio universal, visto que era eleito pelas Câmaras). Contudo, este alargamento só duraria um ano, até ao seu assassinato, quando foi reposto o anterior regime de incapacidades.

Mesmo apesar de um sufrágio tão restritivo, excluindo a carneirada, a abstenção durante a 1ª República foi sempre muito elevada, atingindo cerca de 85% nas últimas eleições em 1925. Provavelmente se os carneiros tivessem direito de voto, os desacreditados líderes republicanos acabassem marginalizados da política e não se criasse a ideia da necessidade da ditadura para liquidar aquele sistema iníquo, que levou ao golpe de 28 de Maio e à instauração da ditadura e, depois, do salazarismo.

A seguir ao Movimento do 25 de Abril, as eleições livres e democráticas constavam do programa do MFA. À medida que a data fatídica se aproximava, o receio da ala esquerda do regime foi evidente. Estava emparedada entre as promessas emblemáticas do seu manifesto, de que não podia abdicar sob pena de alienar os restantes elementos das FA, muito maioritários, e a desconfiança sobre o comportamento da carneirada. As campanhas de dinamização da 5ª Divisão foram, tudo o indicou, contraproducentes, como é usual quando radicais de esquerda querem explicar, ao povo, o evangelho revolucionário. Os militares radicais viram-se assim na necessidade de obrigarem os partidos a assinarem um pacto que limitava a Constituinte e a colocava sob tutela da esquerda radical do MFA.

Portanto, a Constituição de 1976 não é livre nem democrática porque foi o resultado de uma assembleia constituinte condicionada exteriormente, sob tutela e com limitações impostas à sua acção.

Mesmo depois da aprovação da Constituição de 1976, o país continuou sob tutela da esquerda militar, com o apoio de parte significativa da esquerda do espectro político português.

Esta desconfiança face às populações que não pertencem à sua mundividência é comum a toda a esquerda radical e influencia parte da esquerda que se reclama de democrática, tendo por isso uma expressão muito difundida na comunicação social.

Ela é igualmente herdeira das concepções marxistas de que a democracia é algo de despiciendo, que não passa da última barreira que a burguesia tenta erguer como obstáculo à caminhada para a ditadura do proletariado, cujo primeiro enunciado aparece em 1850: «Ao passo que os pequenos burgueses democráticos querem pôr termo à revolução o mais rapidamente que possam, (uma vez obtida a satisfação às suas reivindicações [a democracia parlamentar]), os nossos interesses e as nossas tarefas consistem em tornar a revolução permanente até que seja eliminada a dominação das classes mais ou menos proprietárias, até que o proletariado conquiste o poder do Estado .... Não se trata para nós de introduzir reformas relativas à propriedade privada mas de a suprimir; não se trata de conciliar os antagonismos de classe, mas de suprimir as classes, não se trata de melhorar a sociedade existente, mas de edificar uma nova»

K. Marx.-F. Engels, Mensagem do Comité Central à Liga dos Comunistas. Março de 1850 (Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850, in Marx-Engels Werke Vol 7, páginas 244-254).

Estas concepções foram sendo sucessivamente refinadas até à teorização leninista e continuam a constituir um substrato ideológico importante de parte significativa da esquerda, mesmo de muitos que se afirmam convicta e sinceramente democratas.

Publicado por Joana às 12:07 AM | Comentários (38) | TrackBack

janeiro 26, 2005

As Elites

Marçal Grilo deu este fim de semana uma entrevista a JMF e Graça Franco, onde se lamentou, entre outras coisas, de que apesar de Nunca tivemos elites tão boas como temos hoje. Temos uma elite forte na vida académica, milhares de doutorados, temos uma elite na área financeira e económica, na área dos gestores ... verificamos que as elites estão um pouco desnacionalizadas. Assumem-se como cidadãos do mundo, da globalização, e têm um certo snobismo intelectual de distanciamento em relação ao que se passa no país. Temos de tudo, é certo, mas temos um conjunto de pessoas que fazem um pouco gala em dizer que estão desligadas dos problemas do país. Estão mais ligadas aos centros externos, e isso é muito negativo.

Há um mês, parodiei aqui, em A Fuga das Elites, esta questão, e conclui, meio a brincar, meio a sério que: as elites andam disfarçadas de gente medíocre, para não serem detectadas pelo resto da população e pela comunicação social. Assim, todos alinhados pela mediocridade já não há zangas, invejas, má língua, mesquinhez. O país fica tranquilo, em estabilidade política, social, económica e em serenidade emocional ... Os portugueses não perdoam o sucesso.

Marçal Grilo descobre agora um problema que afecta o país desde meados do século XVI, quando começou a nossa decadência. Damião de Góis, Francisco de Holanda, Garcia da Orta (Goa sempre era preferível ao Reino) e outros renascentistas floresceram na diáspora. Luís de Camões queixou-se amargamente da ingratidão da Pátria.

É certo que houve momentos de união, como sucedeu na Restauração, em que muitos portugueses, que andavam pelas Europas, regressaram à Pátria para a ajudarem a defender e a reerguer, mas foram momentos fugazes a mediocridade voltou rapidamente a recuperar o seu império.

Acusa-se a Inquisição. Mas a Inquisição instalou-se no país, com o apoio da massa da população, porque se dedicou, fundamentalmente, a perseguir quem, em Portugal, se destacava e tinha sucesso. Aqueles que invejavam gente que se ilustrava pelo saber, ou pelo êxito no comércio ou indústria, iam denunciá-la à Inquisição. Sob o álibi da pureza de sangue, a Inquisição foi a arma da mediocridade que castrou o incentivo ao sucesso dos portugueses.

Grandes nomes do século das luzes foram estrangeirados: Cavaleiro de Oliveira, Luís António Verney e Ribeiro Sanches, por exemplo. O Portugal medíocre foi caricaturado por Ribeiro Sanches como Dificuldades que tem um reino velho para emendar-se.

O triunfo liberal acabou com a mediocridade obsoleta e bafienta, mas trocou-a pela mediocridade modernizada, baseada na demagogia e disseminada pela liberalização da comunicação social. Entre o triunfo do liberalismo e o movimento da regeneração, Portugal viveu 18 anos de permanentes calúnias e imundícies que cada protagonista político atirava sobre os restantes. Alternava a guerrilha verbal e escrita, com a guerrilhas civis e pronunciamentos militares.

A regeneração trouxe alguma modernização na mentalidade social do país. Mas foi sol de pouca dura. Tomemos por exemplo Bordalo Pinheiro. Bordalo Pinheiro empregou todo o seu enorme talento na criação de uma revista humorística destinada a denegrir Fontes Pereira de Melo, o político a quem Portugal deve a pouca modernidade conseguida na segunda metade do século XIX, e deu-lhe o nome de Antonio Maria, justamente os dois primeiros nomes do político (António Maria de Fontes Pereira de Melo). É certo que o modelo fontista estava à beira do esgotamento, mas o fontismo era a alternativa menos má, como a evolução política e social subsequente à morte daquele político o mostrou.

Também o século XIX foi fértil em elites que abandonaram o país, embora na maioria dos casos fosse gente forçada ao exílio pelas sucessivas guerras civis e mudanças políticas. Alguns, como o Visconde de Santarém, apesar de muito instados para regressarem, pelo próprio poder político, preferiram manter-se no exílio. O nosso maior escritor, Eça de Queirós, permaneceu quase toda a sua vida no estrangeiro.

A atmosfera em Portugal não era favorável às elites. As elites não prosperam num ambiente de maledicência. O republicanismo que emergiu após o fim do fontismo subiu à custa da chicana política, boatos falsos, da imundície lançada sobre toda a classe política e financeira, da retórica de panegírico dos atentados bombistas (desde que favoráveis), dos regicidas, etc.. Isso permitiu aos republicanos destruírem o regime monárquico, mas criou as condições sociais para se auto-destruírem.

A seguir à matança do 19 de Outubro de 1921, Cunha Leal declarava: «O sangue correu pela inconsciência da turbaa fera que todos nós, e eu, açulámos, que anda solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos a culpa! É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama». O PRP acabou, após ter tomado o poder, por cair na armadilha que havia construído para os outros e ser vítima dos demónios que havia solto.

O Estado Novo e a democracia instituída na sequência do 25 de Abril, mostraram aquilo que era evidente desde meados do século XVI que as elites portuguesas abandonam o país quer por ele ser uma ditadura acanhada e persecutória, quer por ser uma democracia mesquinha e invejosa. As elites portuguesas têm navegado, ao longo dos séculos, entre Cila e Caribdes, entre a censura policial e a censura da mesquinhez, entre a Inquisição clerical e a Inquisição dos politicamente correctos.

As elites não estão desnacionalizadas. Elas apenas não se revêem neste universo mesquinho e invejoso a que a sociedade portuguesa está reduzida. Algumas fazem carreiras brilhantes e lucrativas nos negócios ou nas profissões liberais, cá ou lá fora, outras, na área científica, deixam o país porque nem os incentivos financeiros, nem a pequena inveja dos feudos universitários são motivadores.

Por isso temos um conjunto de pessoas que fazem um pouco gala em dizer que estão desligadas dos problemas do país. Elas estão apenas desligadas da mediocridade, da inveja e da mesquinhez que imperam no país. Fazem-no por auto-defesa. Só por masoquismo se mostrariam ligadas a uma sociedade que as quer no seu seio pelo prazer sádico de as amesquinhar, de as aviltar.

Publicado por Joana às 12:18 AM | Comentários (52) | TrackBack

janeiro 07, 2005

Política, para que te quero ...

As listas dos candidatos estão quase terminadas e a comunicação social encontrou finalmente matéria para saciar a sua voracidade. Uma caterva de substantivos terminados em ismo foram cunhados e postos a circular profusamente: nepotismo; aparelhismo; cinzentismo; carreirismo; oportunismo; incondicionalismo; fidelismo; estalinismo; viuvismo; etc ... ismo. Outros, mais imaginativos, escreveram sobre a impreparação, o «baixo gabarito», a tacanhez, que são uns sandeus, etc.. A mim, parece-me que os senhores jornalistas mais uma vez se precipitaram.

Os senhores deputados devem possuir as seguintes qualidades: boa dicção; capacidade de verbalizar longas sequências de frases; fôlego bastante para sustentar o verbo; ausência do sentido de ridículo para que, durante o discurso, não se apercebam que só estão a dizer banalidades e coisas insensatas; e muita ... muita falta de memória, pois um político nunca se deve lembrar do que afirmou no dia anterior. O resto, além de despiciendo, pode ser inconveniente.

E tem sido sempre assim, com algumas inúteis excepções, felizmente cada vez menos numerosas.

Nós temos um sistema eleitoral em que elegemos deputados que desconhecemos. Quando depomos o voto num dado partido, alguém sabe em que deputado está a votar? Talvez o próprio e mais alguns amigos e familiares. Apenas alguns eleitores de partidos marginais, que elegem somente um deputado aqui e outro acolá, podem saber quem elegem. Neste entendimento, nós não nos identificamos com eles. Há, obviamente, o conceito mítico e politicamente correcto de representação nacional. Eles foram eleitos por nós. Mas nós não os elegemos. E esta interessante ruptura semântica entre a voz activa e a voz passiva é introduzida pelo nosso processo eleitoral, que faz com que não nos reconheçamos neles.

Adicionalmente, Portugal sofre de uma doença genética conhecida por rigidez partidária. A partir de uma dada ruptura política e social, cria-se um espectro político que se mantém praticamente inalterado até à sua exaustão. Todos temos consciência que caminhamos para a exaustão do modelo político. Todos temos consciência que esse modelo está ultrapassado, mas nós não o conseguimos superar de dentro do próprio modelo. Têm que ser acções exógenas.

Foi assim em 1820, e nas rupturas até à estabilização constitucional 1823, a Vila-francada; 1826, outorga da Carta; 1828, revogação da Carta; 1833-4, triunfo liberal; 1836, Setembrismo e reposição do vintismo; 1842, Cabralismo e reposição da Carta Constitucional; 1846, Patuleia (Maria da Fonte), derrotada e subsequente fortalecimento do cabralismo; 1851, Regeneração.

Com a Regeneração inicia-se um ciclo assente no rotativismo que, com pequenos ajustes, se manteve inalterável até à queda da monarquia. O sistema eleitoral estava modelado para esse rotativismo. Esse modelo durou muito para além de todos terem reconhecido que o país estava num impasse. Em 1910, com o triunfo da república, a reformulação da lei eleitoral favoreceu os segmentos sociais mais republicanos. Criou-se um novo ciclo, com partidos totalmente novos, apenas republicanos, que duraria até 1926 (com a excepção do período sidonista, que aumentou a base eleitoral, eliminando algumas restrições republicanas, conseguindo superar o espectro político da 1ª República, legislação eleitoral que, aliás, foi logo eliminada após o assassínio de Sidónio Pais).

Ao fim de 16 anos a 1ª República, que já tinha passado o prazo de validade, mas não se conseguia regenerar de dentro, caiu perante o alívio da maioria da população. Alívio que redundou em tragédia, quando a democracia foi extinta, e o sistema eleitoral foi remodelado para permitir o triunfo permanente de um único partido. No fundo, nada que fosse muito diferente do sistema anterior, em que as eleições conduziam sempre, mais ou menos, ao mesmo resultado. Todavia, havia a mais a censura e a polícia política. Mas os bandos de arruaceiros das facções da 1ª República assassinaram certamente bastante mais gente que a polícia política da Ditadura. A diferença é que o assassínio político da ditadura tinha objectivos precisos, enquanto as bombas e os assassinatos dos arruaceiros eram, na prática, indiscriminados.

Com o 25 de Abril iniciou-se um novo ciclo. A forma como o regime nasceu e a tutela inicial dos militares que chefiaram o golpe, modelou novamente o espectro político, que se manteve inalterado desde então. Houve uma tentativa de ruptura com o PRD, de índole bonapartista, de um populismo transversal, que pareceu surtir inicialmente efeito, mas que se liquidou a si própria por ingenuidade política. A união de diversos agrupamentos da esquerda no BE não é propriamente uma ruptura, mas uma sinergia resultante dessa união e do anquilosamento do PCP. Aliás o BE vive da publicidade dos média, dominados por uma esquerda que ostraciza o PCP, pois já não se revê nele, e aposta numa esquerda mais mediática, que o Bloco protagoniza.

Não me parece que estes deputados sejam substancialmente piores ou melhores que os anteriores. São todos da mesma colheita a colheita dos aparelhos partidários. Enquanto não houver uma ruptura no nosso sistema político-partidário, com especial ênfase no sistema eleitoral, só haverá diferenças de pormenor. Na substância está tudo na mesma.

Continuaremos a ouvir os apoiantes do governo a elogiar as qualidades da sua governação, e as oposições a descreverem o estado apocalíptico do país. Exactamente o mesmo que disseram nas eleições anteriores, excepto no facto, irrelevante, de terem então os papéis trocados.

O caso mais gritante da irracionalidade política e de como um político se esquece facilmente do que disse, ou fez, horas depois de tudo ter acontecido, sucede com o PR Sampaio, que acabei de ouvir na SIC, no início do Jornal da Noite. Sampaio espera que saia uma maioria das próximas eleições, pois o país precisa de uma maioria estável!!. Mas se o país tinha uma AR, que ele dissolveu, com maioria estável!!

O.K. ... ele não gostava daquela maioria ... Mas imaginemos que o próximo PR não goste da maioria que surja destas eleições! Será que ele tem um septo craniano que lhe impede que estes conceitos, gerados em lóbulos cerebrais diferentes, afluam ao mesmo processador?

Mas o meu ídolo é agora a Ministra da Educação! Herdou uma situação absolutamente desastrosa, perdeu dois ou três meses, enquanto pensou que os serviços do ministério serviam para alguma coisa, e quando descobriu que o ministério não funcionava, arranjou uma solução expedita e resolveu o problema o melhor que era possível na altura. Pediram-lhe agora para ir à AR explicar a questão, e ela achou desinteressante essa ida. Para quê? Explicar àqueles incompetentes coisas que eles obviamente não entendem?

Maria do Carmo Seabra já havia dito a uma amiga, há uns meses atrás, que se soubesse onde se ia meter nunca teria aceitado o convite para ministra. Mulher de elevada craveira intelectual e científica, mandou agora os talassas de S. Bento às urtigas. José Magalhães exaltou-se: "Por Deus, isto não é o cabeleireiro". Pois não, Zé. No cabeleireiro é mais relaxante e ouvem-se notícias frequentemente mais interessantes que os entediantes e improdutivos debates parlamentares.

Publicado por Joana às 09:45 PM | Comentários (30) | TrackBack

dezembro 23, 2004

Blogs de Outras Épocas (1822) 3

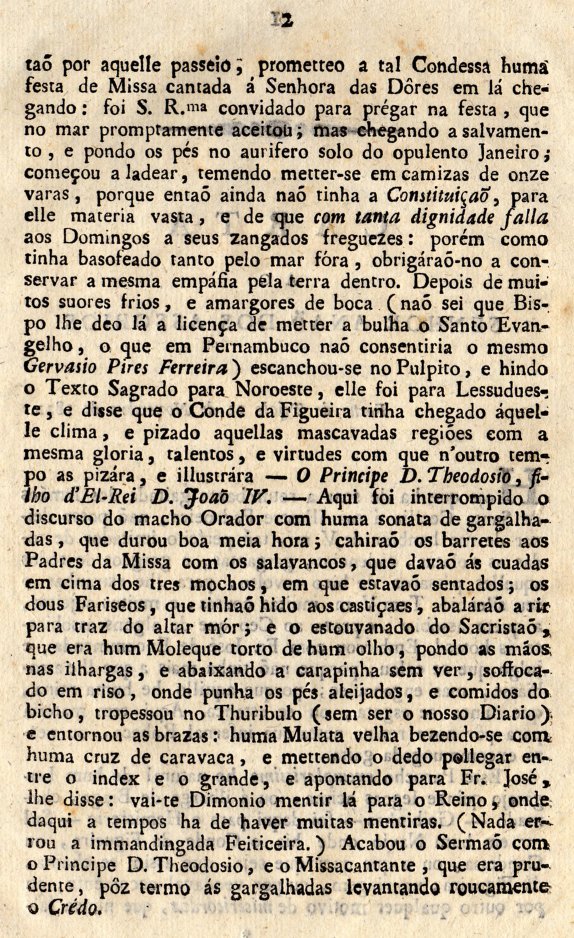

Um Ouvidor

A seguir estão as 3 primeiras páginas do panfleto de resposta de Pato Moniz, sob o nick de Um Ouvidor às gaitadas de Agostinho de Macedo.

Agostinho de Macedo escreveu, que eu conheça, 4 gaitadas. Não consigo situar em que altura das gaitadas se insere esta resposta. Aliás Pato Moniz escreveu dezenas de panfletos contra o Padre, como também lhe chamava, pelos mais diversos motivos, normalmente em resposta a panfletos do "Padre".

Só coloco as 3 primeiras páginas, porque me parecem suficientes para avaliar o estilo. Achei que não deveria sobrecarregar desnecessariamente o blog, mas poderei mudar de opinião ...

Publicado por Joana às 08:01 PM | Comentários (5) | TrackBack

Blogs de Outras Épocas (1822) 2

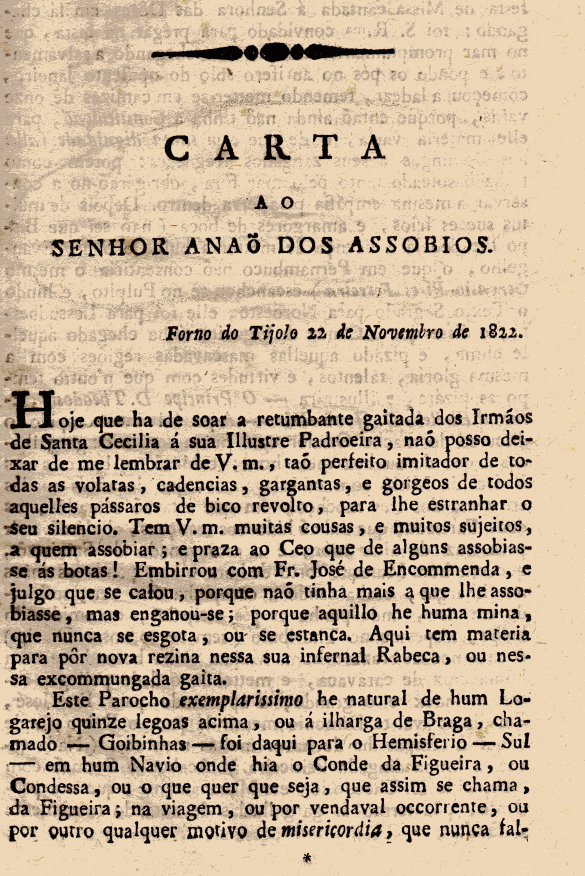

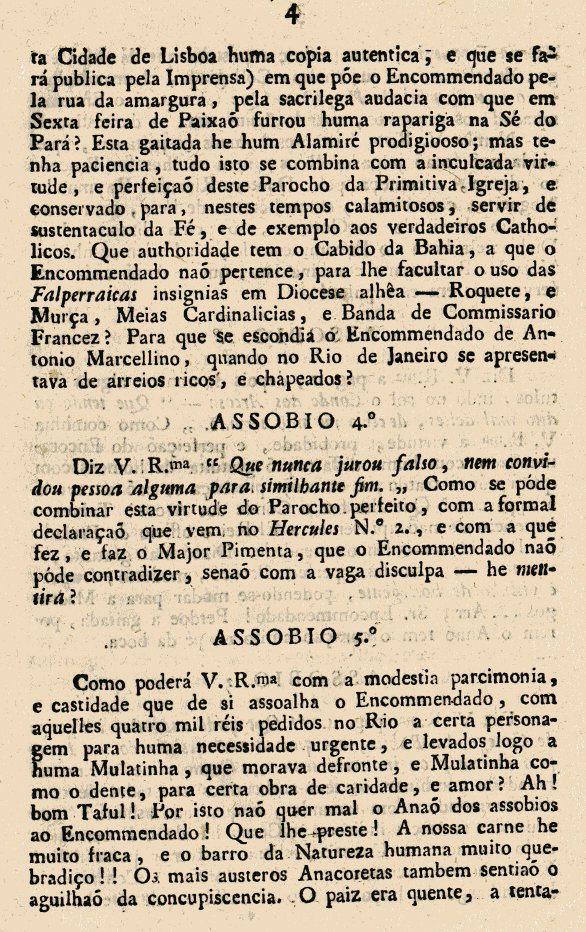

O Anão dos Assobios

Gaitada 2 últimas 4 páginas

Publicado por Joana às 07:45 PM | Comentários (3) | TrackBack

Blogs de Outras Épocas (1822)

O Anão dos Assobios

Os frequentadores da blogosfera julgavam, provavelmente, que tinham inventado a realidade virtual, a polémica política grosseira e os insultos a coberto dos nicks, Puro equívoco. Vou mostrar-vos, neste e nos próximos posts, 2 blogs que se combateram ferozmente no longínquo ano de 1822 (e não só).

O primeiro é o Anão dos Assobios, blog pertencente a José Agostinho de Macedo, embora ele o tenha tentado negar. Todavia Inocêncio da Silva assevera que o Padre Agostinho de Macedo era mesmo o Anão dos Assobios. Vejam como meio século depois se descobre o nome acobertado atrás de um nick!

O outro blog era de Pato Moniz. Não tinha nome fixo, umas vezes assinava Um Seu Ouvidor, outra vezes era o Mestre Artista, mas todos os seus posts eram respostas a escritos de José Agostinho de Macedo. Bem vistas as coisas, o blog de Pato Moniz era dependente do blog do Padre Agostinho de Macedo.

Pato Moniz era liberal e Agostinho de Macedo miguelista. Escrever blogs naquela época era mais arriscado que hoje. Apesar de o país ainda estar sob a vigência do vintismo, embora final e já combalida, Pato Moniz foi desterrado para a Ilha do Fogo, ao que parece por pertencer à maçonaria. Morreu lá poucos anos depois, ainda relativamente novo.

Cada post do Padre Agostinho de Macedo, nesta altura, era designado por gaitada, o que diz bem dos intuitos do post. Cada folheto destes era constituído por 8 páginas (normal, devido à dobragem do papel saído da impressora) escritas do princípio ao fim. A técnica da impressão é que comandava a dimensão do post!

Vou colocar aqui as 4 primeiras páginas da Gaitada 2, a que me pareceu ser a mais legível, pelos hábitos actuais. No meu post seguinte colocarei as últimas 4.

A Gaitada 2 insere-se no protesto (anónimo) de Agostinho de Macedo por o seu nome haver sido riscado em diversos círculos, onde teve muitos votos, como Alenquer e Setúbal, por incompatibilidades. Como ele era pregador régio, foi considerado, pela vaga liberal, que então comandava o país, como assimilável a Criado del rei! Mas mesmo assim conseguiu ser eleito pelo círculo de Portalegre, mas apenas como primeiro substituto. Como o lugar nunca vagou, ele nunca ocupou o lugar nas Cortes. Isso tornou-o muito despeitado. Esta gaitada insere-se nessa questão.

Apreciem o tipo de polémica e as mexeriquices trazidas à colação.

Ver a seguir:

Blogs de Outras Épocas (1822) 2

Blogs de Outras Épocas (1822) 3

Publicado por Joana às 07:20 PM | Comentários (3) | TrackBack

dezembro 19, 2004

Da Obediência ao Rei, como preceito natural,

Considerado na sua origem e nos seus efeitos

(ou como decidi oferecer aos meus leitores monárquicos uma prenda natalícia)

TRATAR das obrigações de Vassalo, é supor súbditos e Soberano, obedecer e mandar. E quem poderia suportar a Sociedade, em que se não verificassem estes dois estados, obediência e Império? Não têm faltado inimigos aos Chefes do Estado; mas não é ódio, é inveja; aborrecem o lugar, e querem ocupá-lo, não advertindo que aquele Autor Supremo, que nos deu arbítrio sobre nossas paixões, determinou com sábia providência, que o corpo moral do Estado tivesse um Árbitro, moderador das desordens internas da Nação, e defensor contra seus externos inimigos.

É pois indispensável obrigação do Pai de Famílias instruir desde os mais tenros anos seus filhos acerca da obediência ao seu Rei, como preceito natural, e como preceito positivo, ou se considere este supremo lugar na sua origem Divino, ou nos seus efeitos, como mostrará este discurso.

O Autor da natureza, que é Deus, formou o Sagrado Código das suas Leis necessárias, segundo a sua sábia economia, para a conservação da ordem física, e da ordem moral do Universo. As que pertencem à física, majestosas, e inalteráveis, admiram todos, e mudamente anunciam a glória do seu Criador : as que pertencem à ordem moral, falam em voz mais alta, porque estão gravadas no coração de todos.

O que estas Leis ditam, chamamos vulgarmente, e com propriedade, preceitos naturais, e entre estes se encontram a obediência ao Rei, não só como imagem da autoridade Paterna, mas fonte da ordem pública. Desta necessidade de obedecer, temos uma prova na impossibilidade, que tem cada indivíduo, de fazer concordar todos com o seu parecer; e como o desejo inato que temos de mandar, nem sempre é ambição, porque muitas vezes procede de zelo pela felicidade do comum, de tudo isto infiro, que a regência é como base do sossego do Estado, e que por preceito natural, e de instinto devemos obedecer ao nosso Imperante. Estes preceitos naturais, quando também são positivos, adquirem então uma certa força, que fazem mais indesculpáveis as nossas desobediências. É verdade que o que é de direito natural, não parece necessária segunda promulgação para ter vigor, mas contra as sábias determinações de tal Legislador, não valem objecções; e doutrina segura é que os preceitos do Decálogo eram preceitos naturais, antes que o dedo do Omnipotente os escrevesse nas Tábuas da Lei. Não pode portanto disputar-se, que a obediência aos Reis é um preceito positivo, nem pode negar-se que todo o vivente, como diz o Apóstolo, deve estar sujeito aos poderes Superiores que vêm de Deus, como ele mesmo diz, mostrando deste modo a sua bondade; porque vem dele esta sua legitimidade, porque o autoriza o Supremo Senhor de todo o Criado. Por mim reinam os Reis, diz Deus na Sagrada Escritura, e os Legisladores determinam o que é justo.

Destas palavras interpretadas mesmo no sentido literal, devemos tirar por consequência, que a autoridade Régia é estabelecida por Deus, e que as suas Decisões e Leis são justas só pelo seu arbítrio, contanto que não se oponham àquele por quem reinam, o qual tomando a si as vinganças, retribuirá, como promete, as ofensas que fizerem à Justiça Divina os que a representarem mal sobre o Trono. Esta reserva, que o Senhor faz para si dos castigos aos maus Reis, junta com a obediência, que lhe teve a sua Santíssima Humanidade, quando vivia entre os homens, são claros documentos do respeito que devemos aos nossos Príncipes, respeito, que nunca podemos diminuir, porque, provada a Divina origem da sua autoridade, não sendo da nossa competência arguir suas faltas, que nos resta? obedecer; e tudo irá bem à Sociedade, em que houver este espírito de subordinação. Esta filial obediência a seus Príncipes foi sempre o honrado carácter dos que professam a nossa Santa Religião; e teve mais brilhantes efeitos nos primeiros três Séculos da Igreja, enquanto não teve asilo nos Palácios; era para pasmar ver os mesmos homens correr para o martírio, quando defendiam a sua fé, e correr para as fronteiras do Império, quando se tratava da defesa dos seus Príncipes, que eram ao mesmo tempo perseguidores do seu culto; mas esta é a índole preciosa dos Discípulos daquele Divino Mestre, que mandou dar a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. Consideramos o Poder Real de autoridade Divina, máxima, segundo entendo, de eterna verdade, que sendo sempre autorizada teoricamente, hoje pêlos trabalhos deste Século de sedição se vê comprovada pela experiência. Olhem pois os Pais de Famílias, e em geral todos os Vassalos para a autoridade Real também pêlos seus efeitos, para acabar de dar valor a este incomparável bem. O nosso Criador, podendo livremente dispor das suas criaturas, podendo determinar, e ser obedecido sem réplica, quis, por mais manifestar, a sua incompreensível bondade, dar-nos preceitos em nosso benefício; podia ser um Déspota, é um Monarca piedoso, e tudo o que nos ordena, não só tem prémio na vida futura, que é o objecto da fé, mas é realmente para nosso benefício, ainda nesta vida mortal.

Assim vemos no que pertence à matéria de que tratamos, porque a obediência aos Reis, que nos é expressamente mandada, tem pêlos seus efeitos mostrado as utilidades que tira cada indivíduo, e o total da Sociedade, em que ela está em seu vigor. Os homens no seu interior estado conhecem o desassossego das paixões, quando elas lutam sem freio, e sem condescendência à razão, e pelo contrário, quando ela toma verdadeiramente o ceptro, que harmonia e paz não sente o nosso coração? dirigem-se logo todas as nossas acções em benefício próprio, nem alheio se chama o benefício do próximo, como judiciosamente disse Terêncio, ainda que Pagão. Estas mesmas fortunas experimenta o corpo moral da Monarquia, onde o respeito filial ao Soberano é o carácter da Nação. A uniformidade das vontades, que um só dirige, dá uma força, que não é fácil destruir-se; e a diversidade das paixões, como é governada por um sistema, não só não prejudica, mas concorre para a harmonia política do Estado. Finalmente uma Sociedade, composta de muitas famílias, deve conservar-se pêlos mesmos meios de que se serve uma família para impedir a sua ruína: um que governe e o resto que obedeça. Não fica, pelo que temos dito, sendo desculpável o Pai de Famílias, que se esquecer de dar a seus filhos depois da educação cristã, a instrução de Vassalo, que tem por base a sujeição à Soberania; digo à Soberania em geral pêlos motivos, que o seguinte parágrafo dará a conhecer.

Publicado por Joana às 09:24 PM | Comentários (13) | TrackBack

dezembro 01, 2004

1640

Quem quiser recordar, leia 1640. Foi escrito há um ano. Que é um ano comparado com 364 anos?

Publicado por Joana às 06:45 PM | Comentários (4) | TrackBack

novembro 25, 2004

25-11-1975, o Thermidor Português?

Muitos consideram o 25 de Novembro de 1975 como o epílogo da Revolução Portuguesa. Não concordo com essa opinião. Em 25 de Novembro foram derrotadas as forças políticas mais radicais, que tinham impulsionado o PREC. A partir daí deu-se o refluxo da maré revolucionária, mas não se encontraram os equilíbrios sociais próprios de uma sociedade democrática estável. O epílogo da Revolução Portuguesa deu-se com a ascensão ao poder de Cavaco Silva, a sua consolidação política e o fim do espectro de uma fase cesarista, consubstanciada em Eanes e no Conselho da Revolução, cesarismo frequente nos finais das revoluções quando as sociedades não conseguem encontrar equilíbrios consensuais.

A primeira quinzena de Julho de 1974 marca o fim da primeira fase da revolução: a fase dos notáveis. Nessa primeira fase tinham confluído os interesses da oficialidade mais jovem, descontente com uma guerra sem solução militar à vista, o liberalismo tecnocrático, ansioso de se pôr em dia com a Europa e que reprovava a ineficácia do aparelho salazarista, e as opções da pequena burguesia esclarecida, favorável a uma estratégia democrática. Essa fase acabara. Entre 8 e 12 de Julho era criado o COPCON (8-7), caía o governo de Palma Carlos (9/7) e Vasco Gonçalves era indigitado 1º ministro (12-7). O poder da rua impunha a sua força.

Para contrariar o protagonismo das forças radicais, Spínola faz apelo à «Maioria Silenciosa». O problema da «Maioria Silenciosa» é que ela é ... silenciosa. Pode exprimir-se nas urnas, mas não tem apetência para acções de rua, a menos que adquira o sentimento da sua força e importância numérica, através do sufrágio. Este apelo de Spínola, embora tivesse apoio de gente do PS, foi prematuro e precipitado.

Mas isso ocorre normalmente em qualquer revolução deste tipo (revolução de Abril, Revoluções Francesas 1789-99 e 1848-51, revolução bolchevique, etc.). Tentativas extemporâneas de inverter uma revolução acabam sempre por a fortalecer.

A elaboração de um «Programa Económico de Transição» coordenado por Melo Antunes foi um acto falhado. Quando começou a ser concebido fazia sentido. Quando foi concluído, veio à luz num país em que cada força política tinha objectivos diferentes e mutuamente opostos e estava convencida de conseguir atingi-los. Um mês depois Spínola é levado a tentar um golpe de estado, para inverter o processo. Dá-se a insurreição da Base Aérea de Tancos e um ataque aéreo ao Quartel do RAL1. Esta intentona, completamente desajeitada, enfraquece as forças que se opõem ao PREC e reforça os elementos radicais. Uma onda de nacionalizações (banca e seguros) abala os fundamentos económicos da sociedade portuguesa.

As eleições de 25 de Abril de 1975 para a Constituinte contaram a rua. Não chegavam a 20%. Poderiam ter servido de matéria de reflexão para os líderes que comandavam a rua, mas nunca servem. Na Assembleia Constituinte na Rússia os bolcheviques tiveram um peso eleitoral ligeiramente superior (25%), mas como tinham as forças armadas (quase totalmente expurgadas de oficiais) nas mãos, dissolveram a Constituinte e tomaram o poder. Durante a Revolução Francesa, a Montanha dispunha de pouco mais de 10% dos Convencionais. Mas o pavor em que os membros da Convenção Nacional viviam face à violência das secções populares arregimentadas pela Comuna de Paris, levou-os a votarem favoravelmente as decisões mais perversas da Montanha e foram precisas sucessivas cisões no interior da Montanha para que acontecesse o 9 Thermidor e acabasse o terror. Até se auto-destruir, a Montanha dominou a seu bel-prazer.

Mas a Revolução Francesa ocorreu há mais de 2 séculos, numa época em que a consciência cívica e democrática estava ainda em embrião. A Revolução Bolchevique deu-se em plena Grande Guerra, numa época em que o Mundo vivia uma grande instabilidade. O MFA consciente de que as eleições seriam desfavoráveis para o PREC tentou subverter os seus resultados previsíveis através de uma série de medidas prévias à realização das eleições: 1) Institucionalização do MFA através da criação do Conselho da Revolução (CR) e da Assembleia do MFA. O CR ficaria com poderes constituintes até à promulgação da Constituição. 2) Estabelecimento de uma Plataforma de Acordo Constitucional com os partidos, definindo um conjunto de regras a que a Constituição deveria obedecer, consagrando a existência constitucional do CR e da Assembleia do MFA e o direito de veto do CR sobre a Constituição, mas também sobre leis aprovadas na futuras Assembleia Legislativa. 3) À Constituinte ficava vedado ocupar-se da composição ou alteração do governo provisório.

Todos os partidos com pretensões eleitorais assinaram este acordo, pois não tinham alternativa.

Por via disso, e apesar da votação ser, para a «Aliança Povo-MFA», uma catástrofe muito superior à previsível, durante o mês seguinte foram nacionalizados sectores vitais da economia portuguesa: Produção, Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica, Petróleos, Siderurgia, Cimentos, Transportes, etc., conjuntamente com a ocupação de terras nos meios rurais e a criação das UCP's, segundo o modelo soviético. Foi o «Socialismo aos empurrões»: a fraqueza eleitoral da «Aliança Povo-MFA» levou às nacionalizações apressadas, de forma a pôr as forças políticas que representavam mais de 80% do eleitoral perante factos consumados. Esta perversão política apenas serviu para arruinar o país, pois logo que as revisões constitucionais o permitiram, a quase totalidade daqueles activos (ou o que restava deles) foi privatizada.

O PS foi o principal vector de combate a esta situação. Sem qualquer mácula de ligações à ditadura, vencedor folgado das eleições e sistematicamente banido dos centros de decisão políticos e económicos, espoliado de acesso à comunicação social, inclusivamente dA República (19-5-75), assumiu o papel de vítima. Uma semana depois as instalações da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, também eram ocupadas pelos trabalhadores. Em 16 de Julho, alegando estar a ser marginalizado e em vias de ser expulso da vida política, o PS abandona o governo e o PPD segue-lhe o exemplo.

Estes acontecimentos levaram a uma cisão no MFA. Muitos oficiais da elite revolucionária consideravam que se estava a caminhar no sentido inverso às intenções iniciais dos revoltosos, o estabelecimento de uma democracia parlamentar, e que as forças radicais estavam a tomar conta do processo e se caminhava para uma situação totalitária. Esta cisão foi-se aprofundando de uma forma dramática. A ala esquerda do MFA, COPCON (ligado aos esquerdistas) e gonçalvistas (ligados ao PCP e MDP) foi ficando isolada perante os sectores democráticos do MFA, agrupados atrás do Grupo dos Nove, e que se opunham às teses políticas do Documento Guia Povo/MFA, a Bíblia da ala esquerda.

Neste processo a ala esquerda do MFA acabou derrotada na Assembleia do MFA e Vasco Gonçalves obrigado a demitir-se, em fins de Agosto. Pinheiro de Azevedo sucedeu-lhe. Em face da fraqueza da ala gonçalvista do MFA, o PCP deixou-se arrastar para alianças pontuais com os grupos radicais de esquerda, julgando, porventura, que conseguiria liderar o processo. Ora isso era insensato: a ala gonçalvista não tinha força militar e o COPCON, que a tinha, estava completamente dominado pelos radicais de esquerda. Nesta via, o PCP andaria sempre a reboque dos esquerdistas.

Em Novembro a situação era insustentável e só podia resolver-se mediante a derrota militar de uma das facções. No dia 12, uma manifestação de trabalhadores da construção civil sequestra os deputados no Palácio de S.Bento. No dia 15 dá-se o juramento de bandeira no RALIS (ex-RAL1) onde os soldados quebram as normas militares que regulamentam o juramento de bandeira e fazem-no de punho fechado.

A exibição dos ícones revolucionários empolga os mais radicais, mas afugenta todos os outros. Os elementos radicais do COPCON ficaram isolados entre as forças armadas. No dia 20, o Conselho da Revolução decide substituir Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço no comando da Região Militar de Lisboa. Entretanto o Governo anuncia a suspensão das suas actividades alegando "falta de condições de segurança para exercício do governo do país". O próximo disparate dos elementos radicais das FA seria o detonador para a sua liquidação.

Tal ocorreu em 25 de Novembro quando paraquedistas da Base Escola de Tancos ocupam o Comando da Região Aérea de Monsanto e seis bases aéreas, contestando a decisão da sua passagem à disponibilidade. Era o momento esperado. Os militares ligados ao Grupo dos Nove e a maioria das FA decidem intervir militarmente. O PCP, confrontado com essa decisão, capitulou e comprometeu-se a não convocar os seus militantes e apoiantes para qualquer acção de rua. A alternativa seria um massacre inútil e a ilegalização do PCP.

O Presidente da República Costa Gomes decreta o Estado de Sítio na Região de Lisboa e elementos do Regimento de Comandos da Amadora cercam e tomam o Comando da Região Aérea de Monsanto ocupado pelos insurrectos, e depois atacam e conseguem a rendição do Regimento da Polícia Militar, unidade militar próxima da esquerda revolucionária.

Carlos Fabião e Otelo são destituídos, respectivamente, dos cargos de Chefe de Estado Maior do Exército e de Comandante do COPCON e Ramalho Eanes, o estratega 25 de Novembro, torna-se Chefe de Estado Maior do Exército.

Em 2 de Abril de 1976 é aprovada a Constituição da República de 1976 pela Assembleia Constituinte. Em 27 de Junho Ramalho Eanes é eleito Presidente da República e em 23 de Setembro dá-se a tomada de Posse do I Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares.

Nos dias seguintes ao 25 de Novembro o PC foi apoiado e "salvo" pelo célebre discurso de Melo Antunes quando ele disse que o PC era essencial à revolução portuguesa. Melo Antunes pretendia que o poder se baseasse na existência de um equilíbrio. Sem o PC esse equilíbrio far-se-ia mais à direita; com um PC legalizado, o equilíbrio far-se-ia entre o PS e o PC, ou seja, num PS de esquerda, isto é, far-se-ia na zona política onde se encontravam os militares que então tutelavam Portugal.

Este discurso modelou a situação política nos anos que se seguiram. O país continuou sob tutela. Os grandes grupos económicos portugueses haviam sido liquidados e os sectores industriais e financeiros mais importantes ficaram vedados à iniciativa privada. A maioria das empresas públicas ia acumulando prejuízos sobre prejuízos e nada havia a fazer. A tutela militar, que servia de Tribunal Constitucional, e a própria Constituição de 76 impedia quaisquer modificações.

O PS que estivera ligado à revolução, que ganhara prestígio por ter combatido o gonçalvismo, que se tornara o partido hegemónico no sistema político português, não soube governar o país. Mesmo depois do fim da tutela militar, quando era possível criar em Portugal uma economia de mercado que funcionasse, o PS nunca se emancipou dos complexos da esquerda estatizante, apesar de inicialmente, em pleno PREC, ter sido contra as nacionalizações. O país arrastou-se sem rumo, com um clientelismo potenciado pela enorme quantidade de lugares disponíveis nas empresas públicas, em permanente crise económica e orçamental.

A fase terminal da revolução foi a emergência do eanismo, primeiro nos governos de iniciativa presidencial, depois na criação de um partido que iria redimir a pátria da situação miserável onde se encontrava, o PRD. Todavia a pátria não se redime com boas intenções, nomeadamente quando essas «boas intenções» estão equivocadas sobre as formas de resolver os problemas. Mas o PRD conseguiu um objectivo que não estava nas suas intenções. Propôs uma moção de confiança ao governo minoritário de Cavaco Silva. Essa moção é o paradigma dos equívocos da esquerda, vítima dos seus mitos. Como Cavaco Silva não fazia aquilo que cai sob a definição de «política de esquerda», era óbvio que seria derrotado nas eleições, caso a AR fosse dissolvida. Mário Soares, que via no eanismo o seu inimigo principal, dissolveu a AR e Cavaco Silva ganhou as eleições com uma estrondosa e inesperada maioria absoluta.

A revolução terminara.

Publicado por Joana às 11:09 PM | Comentários (21) | TrackBack

outubro 19, 2004

Raul Proença e Jaime Cortesão sobre o 19 de Outubro de 1921